○伊勢市救助業務実施規則

平成17年11月1日

規則第165号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく人命の救助に係る業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 救助事故 火災その他の災害及び事故等により、生命又は身体に現実の危険が及び、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)の存在が確認又は予想される状況において救助活動の対象となる事故をいう。

(2) 救助活動 要救助者の危険を排除するために、人力、機械力、器具等を用いて安全な場所に救出するための活動をいう。

(救助隊の配置)

第3条 救助活動を適切かつ円滑に行うため、消防署に法第36条の2に規定する消防隊(以下「救助隊」という。)を置く。

(救助隊員の資格等)

第4条 救助隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもって充てるものとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第5条に規定する消防大学校において救助科を修了した者

(2) 消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する消防学校において救助科救助課程を修了した者

(3) 救助活動に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者

2 救助隊を編制する隊員のうち1人は、救助隊長(以下「隊長」という。)とする。

(隊員の任務)

第5条 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊を統括する。

2 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の業務に従事する。

(隊員の心得)

第6条 隊員は、次の各号に定める事項を遵守し、救助活動を実施するものとする。

(1) 救助知識及び救助技術の習得及び向上のため、自己啓発に努めるとともに、救助活動に当たっては、習得した知識、技術を最高度に発揮するよう努めること。

(2) 救助機器及び資材を常に点検し、適切な運用に努めること。

(3) 救助活動の円滑な運営を期するため、交通法規及び関係法規を遵守し、必要な事象の把握に努めること。

(4) 常に自らの安全確保に努めるとともに、相互に安全を確認し、事故の未然防止に万全を期すること。

(隊員の教育訓練)

第7条 消防長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させ、並びに隊員の体力の向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めなければならない。

(隊員の服装)

第8条 隊員の服装は、伊勢市消防吏員服制規則(平成17年伊勢市規則第154号)の定めるところによる。

(救助隊の出動)

第9条 消防長は、救助事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は発生したことを知ったときは、直ちに救助隊を出動させるものとする。

(出動区域)

第10条 救助隊の出動区域は、伊勢市、玉城町、度会町及び別に定める応援協定区域とする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長は、特に必要と認める場合は、出動区域外に出動を命ずることができる。

(救助活動の基本)

第11条 救助活動は、他の警防活動に優先するものとする。

2 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全、確実かつ迅速に行わなければならない。

3 救助活動は、救助隊又は救助事故発生現場に先に到着した消防隊(救助隊を除く消防法に規定する消防隊をいう。以下同じ。)若しくは救急隊(伊勢市救急業務実施規則(平成17年伊勢市規則第164号)に規定する救急隊をいう。以下同じ。)が当たるものとする。

4 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、消防隊又は救急隊との緊密な連援の下に活動するものとする。

(救助工作車の配置)

第12条 消防長は、適正かつ円滑な救助活動を実施するために必要な構造及び設備を有する救助工作車を配置するものとする。

2 救助工作車の側面には消防署名を標示するものとする。

3 救助工作車には、別表に掲げる救助活動に必要な資器材を備えるものとする。

(関係機関への応援要請)

第13条 消防長は、救助活動に際し特殊機器の使用を必要とする場合には、当該特殊機器を有する市その他の公的機関又は民間企業に対し、応援要請を行うものとする。

(救助活動の中断)

第14条 消防長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。

2 前項の報告は、消防隊又は救急隊が救助出動をした場合も同様とする。

3 消防署長は、前2項の規定により報告を受けたときは、救助出動報告書を月ごとに取りまとめ消防長に報告するものとする。

(救助活動実施計画)

第16条 消防長は、特殊な救助事故が発生した場合における救助活動の実施計画を、あらかじめ作成しなければならない。

2 消防長は、前項に定める計画に基づく訓練(以下「救助訓練」という。)を毎年1回以上行わなければならない。

(救助調査)

第17条 消防長は、救助活動の円滑な実施を図るため、出動区域について次の各号に定めるところにより、調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助活動の必要がある災害が発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態

(4) その他消防長が必要と認める事項

(安全管理基準)

第18条 救助訓練及び救助活動の安全管理基準は、別に定める。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

附則(平成28年12月28日規則第69号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第12条関係)

分類 | 品名 | 性能等 |

一般救助用器具 | かぎ付はしご |

|

三連はしご |

| |

金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご |

| |

空気式救助マット |

| |

救命索発射銃 | 到達距離60メートル以上 | |

サバイバースリング又は救助用縛帯 |

| |

平担架 | 吊上げ及び吊下げが可能なもの | |

ロープ | 1巻200メートルを適宜切断して使用する。 | |

カラビナ |

| |

滑車 |

| |

重量物排除用器具 | 油圧ジャッキ | 揚力100キロニュートン以上 |

マット型空気ジャッキ一式 |

| |

大型油圧スプレッダー | 展開力30キロニュートン以上 | |

可搬ウィンチ | 牽引能力15キロニュートン以上 | |

ワイヤロープ |

| |

マンホール救助器具 |

| |

チェーンブロック | 定格荷重1トン以上 | |

切断用器具 | 大型油圧切断機 | 中心開口部切断力60キロニュートン以上 |

エンジンカッター | 金属及び非金属が切断可能なもの | |

ガス溶断器 |

| |

空気鋸 |

| |

空気切断機 |

| |

チェーンソー |

| |

鉄線カッター |

| |

コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー |

| |

呼吸保護用器具 | 空気呼吸器(予備ボンベを含む。) |

|

簡易呼吸器 |

| |

防塵マスク |

| |

送排風機 |

| |

破壊用器具 | 削岩機 |

|

ハンマドリル |

| |

万能斧 |

| |

ハンマー |

| |

携帯用コンクリート破壊器具 |

| |

測定用器具 | 可燃性ガス測定器 |

|

有毒ガス測定器 |

| |

酸素濃度測定器 |

| |

放射線測定器 |

| |

隊員保護用器具 | 耐電衣 | 7,000ボルト電路で使用可能なもの |

耐電ズボン | 7,000ボルト電路で使用可能なもの | |

耐電長靴 | 7,000ボルト電路で使用可能なもの | |

耐電手袋 | 7,000ボルト電路で使用可能なもの | |

防毒衣 |

| |

耐熱服 |

| |

放射線防護服(個人用線量計を含む。) | 個人用線量計は、フィルムバッジで代替することができる。 | |

革手袋 |

| |

安全帯 |

| |

携帯警報器 |

| |

検索用器具 | 簡易画像探索機 |

|

高度救助器具 | 画像探索機Ⅱ型 | 先端にCCDカメラを使用し、マイク及び照明装置を備えた硬性伸縮式の探索機又は先端にファイバースコープを使用し、照明装置を備えた軟性蛇管式の探索機 |

夜間用暗視装置 | 光増幅による暗視装置 | |

熱画像直視装置 | 赤外線による生体覚知装置 | |

その他の救助用器具 | 投光器一式 | 発電機は、300ワット/100ボルト以上のもの |

緩降機 |

| |

ロープ登降機 |

| |

携帯拡声器 |

| |

携帯無線機 |

| |

応急処置用セット |

| |

その他の携帯救助工具 |

|

備考 表中の救助器具については、はん用器具(器具本体に装着する各種のアタッチメントを交換すること等により、各種の機能を有する器具をいう。)によることができ、また、動力源、駆動方式等の差異があっても同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。

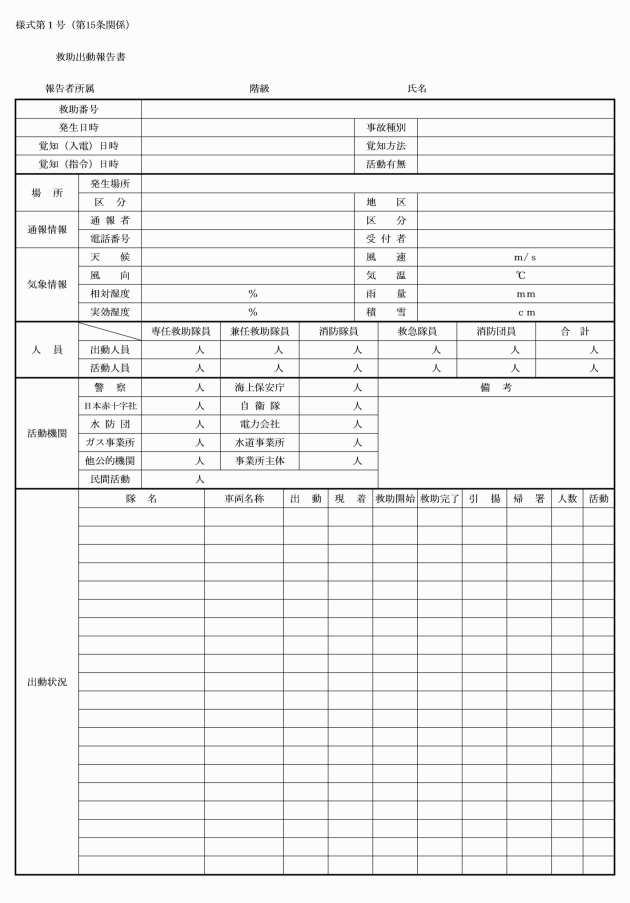

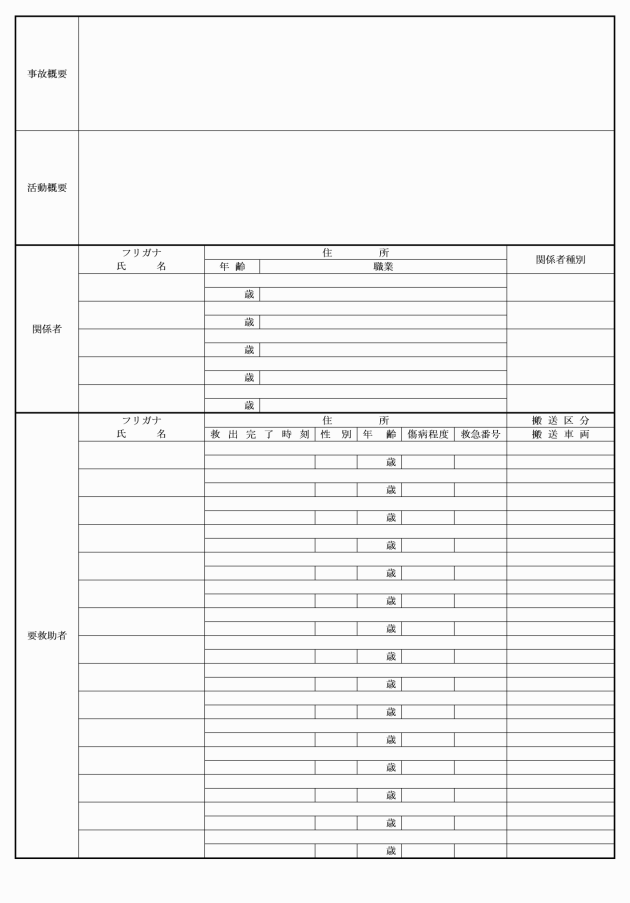

(令3規則46・一部改正)

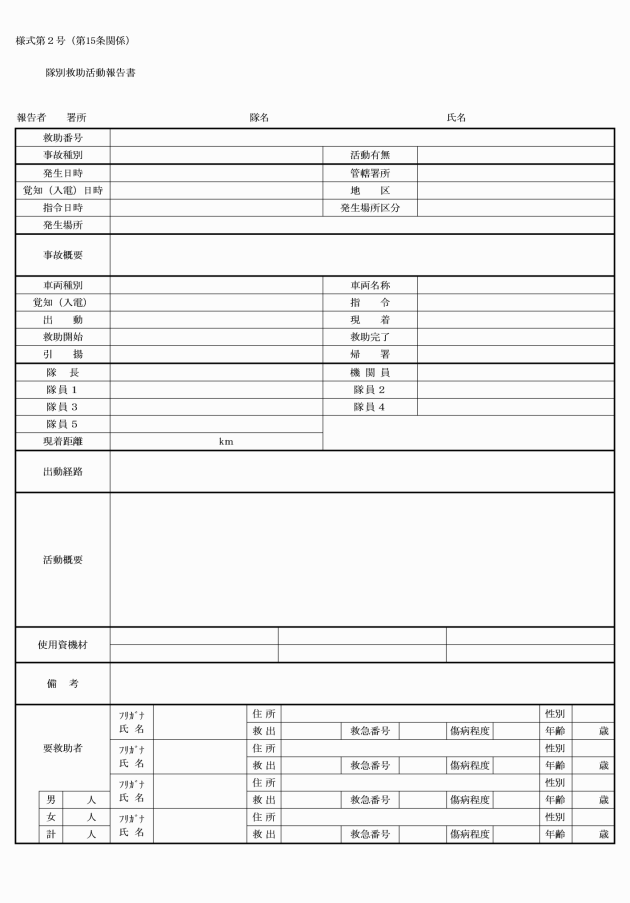

(令3規則46・一部改正)