○伊勢市消防通信規程

令和元年9月1日

消防本部訓令第1号

伊勢市消防通信規程(平成17年伊勢市消防本部訓令第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通信業務の管理(第3条―第6条)

第3章 通信の運用(第7条―第13条)

第4章 消防無線通信(第14条―第20条)

第5章 記録の管理(第21条)

第6章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、通信施設の適正な管理及び消防通信の効率的な運用を図るため、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 消防通信 災害通報、指令通信、現場即報及び業務通報をいう。

(2) 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときに、当該災害について通信指令課又は署所(消防署、分署又は出張所をいう。以下同じ。)に通報される通信をいう。

(3) 指令通信 通信指令課から消防隊(指揮隊、警防隊、救急隊及び救助隊をいう。以下同じ。)に対し、災害現場への出動その他の消防活動に関する命令を発する通信をいう。

(4) 現場即報 災害現場から当該災害の情報等について、通信指令課に通報する通信をいう。

(5) 業務通報 前3号に掲げるもののほか、消防業務上必要な通信をいう。

(6) 通信指令員 通信指令課に所属し、消防通信に係る業務に従事する職員をいう。

(7) 通信施設 高機能消防指令システム、有線電話、無線電話及びこれらに類する設備をいう。

(8) 車両運用表示盤 消防用自動車等(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第17条第3項に規定する消防用自動車等をいう。以下同じ。)の出動、待機、業務等の動態を表示する表示盤をいう。

(9) 総合情報表示盤 災害対応状況、気象状況等を表示する表示盤をいう。

(10) 署所端末装置 通信施設のうち署所に設置して指令の受信を確認するほか、車両動態の設定及び表示を行うための装置をいう。

(11) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(12) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。

(13) 陸上移動局 規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。

(14) 指令回線 通信指令課から署所へ指令を発令する場合に用いる専用回線をいう。

(15) 緊急通信 緊急の事態が発生した場合に限り、他の通信に割り込んで行う通信をいう。

第2章 通信業務の管理

(通信管理責任者)

第3条 通信施設の管理及び消防通信の運用(以下「通信業務」という。)を統括し、通信運用責任者を指揮監督するため、通信管理責任者を置く。

2 通信管理責任者は、消防長をもって充てる。

(通信運用責任者)

第4条 次に掲げる職務を行わせるため、通信運用責任者を置く。

(1) 通信施設を管理し、効率的な運用を図ること。

(2) 通信施設の保守点検を行い、これを記録し、通信管理責任者に報告すること。

(3) 消防通信関係書類及び無線局免許関係書類を管理すること。

(4) 通信施設に故障を生じたときは、これらの現状を調査し、通信管理責任者に報告するとともに、必要な措置をとること。

(5) その他消防長が特に必要と認めること。

2 通信運用責任者は、通信指令課長をもって充てる。

(通信指令課への通知)

第5条 消防署長は、次に掲げる場合には、速やかに通信指令課に通知しなければならない。

(1) 故障、事故その他の事由により消防用自動車等が出動不能になったとき及びその事由が解消したとき。

(2) 消防用自動車等を一時的に他の消防用自動車等に代替するとき。

(3) 消防用自動車等の配置替えをするとき。

(4) その他出動に関して通知する必要がある事態が生じたとき又は情報を収集したとき。

(保守担当者)

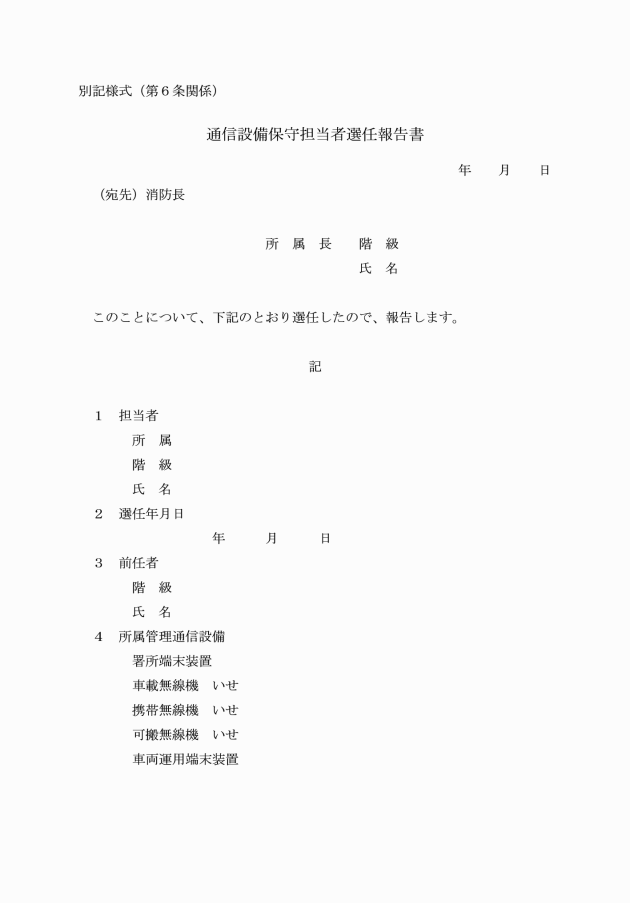

第6条 消防本部の各課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、その所属における通信に用いる設備の操作指導及び保守管理のため、次の各号に定めるところにより、保守担当者を選任しなければならない。

(1) 総務課、消防課及び予防課 各課に1人

(2) 通信指令課 三部制勤務の勤務区分ごとに1人

(3) 署所 隔日勤務の勤務区分ごとに1人

3 保守担当者は、通信施設に不調、障害等が発生したときは、応急措置をとるとともに、当該不調、障害等及び応急措置の内容を所属長及び通信運用責任者に報告しなければならない。

4 保守担当者は、当該所属における無線通信機器の貸出し等について、適正な管理を図るため、管理簿を備え付け、亡失等の事故防止に努めなければならない。

第3章 通信の運用

(通信指令員の責務)

第7条 通信指令員は、通信施設の機能を十分に発揮するよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害の情報収集に努めるとともに、速やかに関係機関等に通報すること。

(2) 災害通報及び指令通信の内容並びに無線の交信内容を記録すること。

(3) 消防用自動車等の動態を車両運用表示盤で掌握しておくこと。

(4) 総合情報表示盤に最新の情報を表示しておくこと。

(5) 高機能消防指令システムには常に最新の情報を入力し、これを有効に活用すること。

(6) 通信指令課に関係する施設には、みだりに部外者を入室させないこと。

3 通信員(署所で消防通信に係る業務に従事する職員に限る。)は、第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所属する消防用自動車等の動態を常に把握しておくとともに、その状況を署所端末装置に入力すること。

(2) 署所端末装置の機能の維持に努めること。

(運用時の留意事項)

第9条 通信指令員及び通信員は、次に掲げる事項に留意し、通信業務を遂行しなければならない。

(1) 冷静かつ的確な判断を旨として通信施設の操作をすること。

(2) 通信施設を業務目的以外に使用しないこと。

(3) 消防通信は、簡潔明瞭に行うこと。

(4) 消防通信の内容を確実に録取すること。

(消防通信の優先順位)

第10条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として、次に定める順序により行うものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令通信

(3) 現場即報

(4) 業務通報

(災害通報の受信)

第11条 通信指令員及び通信員は、災害通報を受信するときは、災害の種別、発生場所、対象物の状況、負傷者等の有無その他必要な事項を的確に把握しなければならない。

2 通信員(署所で消防通信に係る業務に従事する職員に限る。)は、災害を覚知したときは、直ちに通信指令課に通報するものとする。

(災害通報受信時の評価及び口頭指導)

第12条 通信指令員及び通信員は、災害通報の受信に当たっては、迅速かつ的確に傷病者の緊急度を評価し、傷病者の状態に適した口頭指導を行うものとする。

(指令通信)

第13条 通信指令員は、災害通報を受信したときは、直ちに指令通信をするとともに、災害の態様に応じた消防隊の効率的な運用を行わなければならない。

2 前項の規定による消防隊の運用について、必要な事項は、別に定める。

3 第1項の規定による指令通信は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 火災指令通信

(2) 救急指令通信

(3) 救急救助指令通信

(4) 警戒指令通信

4 指令通信を受けた通信員(署所で消防通信に係る業務に従事する職員に限る。)は、署所端末装置により、指令通信を受信したことの信号を通信指令課に送らなければならない。

第4章 消防無線通信

(無線局の種別)

第14条 無線局の種別及び局数は、別表第1に掲げるとおりとする。

(基地局の名称)

第15条 基地局の名称、電波及び出力は、別表第2に掲げるとおりとする。

(無線局の運用)

第16条 無線局の運用は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 交信は、法に基づき簡潔明瞭かつ正確に行うこと。

(2) 交信は、基地局(消防本部に限る。第4号において同じ。)を中心に行うこと。ただし、通信指令員の承認を得たときは、この限りでない。

(3) 無線局は、音量等を最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確認すること。

(4) 無線局は、陸上移動局が基地局と交信不能な地域において交信しなければならない場合は、中継交信をもって相互の交信を可能にするよう協力すること。

(5) 陸上移動局は、基地局から交信停止の指示があったときは、直ちに交信を停止すること。

(6) 火災等の発生時において警防活動にかかわらない陸上移動局は、当該火災等が鎮圧されるまでの間、交信を行わないこと。

(無線局の開局及び閉局)

第17条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておくこと。ただし、故障等により交信できないときは、通信指令員は、直ちにその旨を署所に通報するとともに、必要な措置を講じること。

(2) 陸上移動局は、出動時に開局すること。

(3) 署所に待機中の陸上移動局は、その所在する地域において震度5弱以上の地震の情報を得たとき又は指令回線が故障等により途絶したときは、通信回線を確保するため、直ちに開局すること。

(4) 出動中の陸上移動局がやむを得ず一時的に閉局するときは、連絡方法を明らかにした上で、通信指令課長の承諾を得ること。

(無線の統制及び解除)

第18条 通信指令課長は、無線通信の円滑な運用を確保する必要があると認めるときは、通信内容の緊急性を考慮し、通信順位の決定、通信の停止及び抑制、通信方法の指定その他の無線通信の統制を行うことができる。この場合において、無線局は、通信指令課長による統制に従うものとする。

2 通信指令課長は、前項の統制を行った場合において、当該状況の推移により無線通信の統制をする必要がなくなったと認めるときは、当該統制を解除しなければならない。

(周波数使用区分の変更)

第19条 通信指令課長は、複数の災害が同時に発生した場合等における混信及び妨害を防ぐ等の必要があるときは、周波数の使用区分を変更することができる。

(緊急通信)

第20条 基地局及び陸上移動局は、緊急通信を行うときは、他局の交信に割り込むことができる。

2 前項の緊急通信を傍受した交信中の無線局は、直ちに当該交信を中止するものとする。

第5章 記録の管理

(書類等の整備)

第21条 通信運用責任者は、関係法令に基づく書類等を通信指令課及び署所に備え付け、これを管理しなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

基地局 | 2局 |

陸上移動局可搬型 | 9局 |

陸上移動局車載型 | 81局 |

陸上移動局携帯型 | 119局 |

別表第2(第15条関係)

1 伊勢市消防署小俣分署

名称 | 電波 | 出力(W) |

いせしょうぼうおばた | 活動波1 | 5 |

活動波2 | 5 | |

いせしょうぼう | 主運用波 | 10 |

統制波1 | 10 | |

統制波2 | 10 | |

統制波3 | 10 |

2 伊勢市消防本部

名称 | 電波 | 出力(W) |

いせしょうぼう | 活動波1 | 10 |

活動波2 | 10 |