○伊勢市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成29年7月1日

伊勢市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年11年1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による審判の請求(以下「市長請求」という。)を行うことについて必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めることにより、成年後見制度の利用の促進を図り、もって成年後見制度の利用者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「対象審判」とは、次に掲げる審判をいう。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

2 この要綱において「対象者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 本市に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村又は都道府県が保護を決定し、実施している者

エ 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本市以外の市町村が措置を決定し、実施している者

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、実施している者

(5) 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本市が措置を決定し、実施している者

(市長請求の対象者の要件)

第3条 市長請求は、後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)を必要とする対象者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「市長請求対象者」という。)について行うものとする。

(1) 配偶者及び4親等内の親族(以下「配偶者等」という。)がないこと(3親等又は4親等の親族にあっては、その存在が明らかでない場合を含む。)。

(2) 配偶者等が音信不通の状況等にあって、市長請求を行うことが対象者の保護を行うため特に必要があると市長が認めたもの

(市長請求に要する費用の負担)

第4条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により市長請求に要する費用を負担する。

(市長請求に要する費用の求償)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、市長請求に要する費用の全部又は一部について、市長請求対象者が負担すべきであると認めるときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による手続費用の負担の命令を求める申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

2 市長は、家事事件手続法第28条第2項の規定により市長請求対象者が手続費用を負担すべき旨の命令があったときは、成年後見人等を通じ、当該市長請求対象者に対して当該費用を請求するものとする。

(費用の助成)

第6条 市長は、次に掲げる費用の全部又は一部について、助成することができる。

(1) 対象審判の請求(市長請求を除く。次条において同じ。)に係る収入印紙代、郵便切手代及び鑑定料(以下「審判費用」という。)

(2) 成年後見人、保佐人、補助人又は後見監督人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬(以下「成年後見人等に対する報酬」という。)

(審判費用の助成の要件)

第7条 審判費用の助成は、対象審判の請求を行った者(以下「対象審判請求者」という。)及び対象審判の決定を受けた対象者(以下「成年被後見人等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合に、対象審判請求者に対して行うものとする。ただし、家事事件手続法第28条第2項の規定により対象審判請求者以外の者に対して審判費用を負担すべき旨の命令があった場合は、当該対象審判請求者以外の者が負担すべきこととされた審判費用については、この限りでない。

(1) 生活保護受給者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮している者と認められるもの

(成年後見人等に対する報酬の助成の要件)

第8条 成年後見人等に対する報酬の助成は、成年被後見人等が前条各号のいずれかに該当する場合に、成年被後見人等に対して行うものとする。ただし、成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹が成年後見人等の場合は、この限りでない。

(1) 在宅で生活する者 月額28,000円

(2) 施設入所者 月額18,000円

3 成年後見人等に対する報酬の助成の申請は、助成の申請を行う日(以下この項において「申請日」という。)の2年前の日の属する月から当該申請日の属する月までの期間に係る報酬について行うものとする。ただし、当該期間は、報酬付与の審判において決定された報酬付与対象期間を超えることはできない。

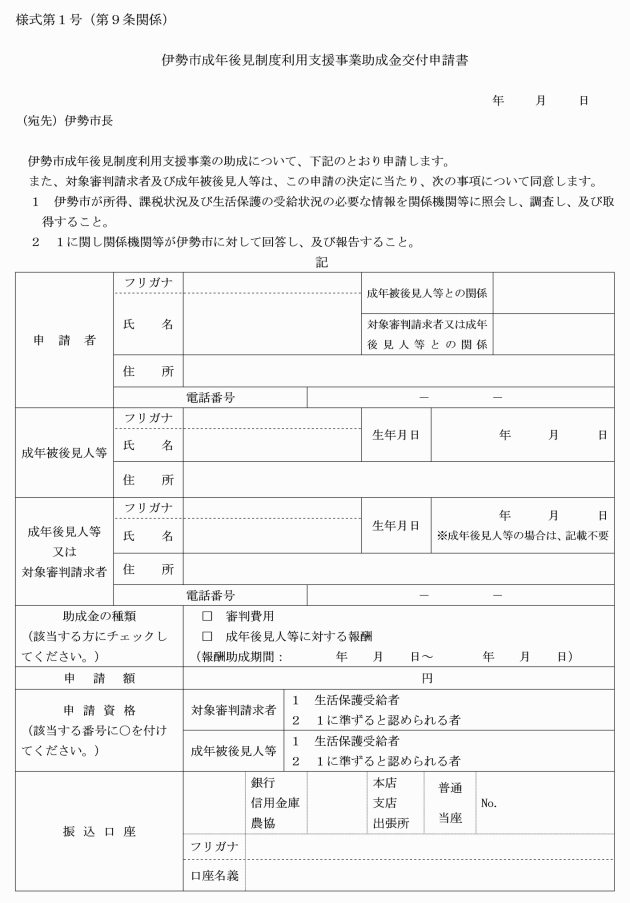

(費用の助成の申請等)

第9条 審判費用又は成年後見人等に対する報酬の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(成年被後見人等が死亡した場合の成年後見人等に対する報酬の助成の特例)

第10条 市長は、成年被後見人等が成年後見人等に対する報酬の助成の申請を行う前に死亡した場合において、その死亡時当該成年被後見人等が第7条各号のいずれかに該当するときは、報酬付与の審判において報酬を付与するとされた成年後見人等に対し、成年後見人等に対する報酬の助成を行うことができる。

3 第8条第1項ただし書及び第3項並びに前条の規定は、第1項の規定による成年後見人等に対する報酬の助成について準用する。

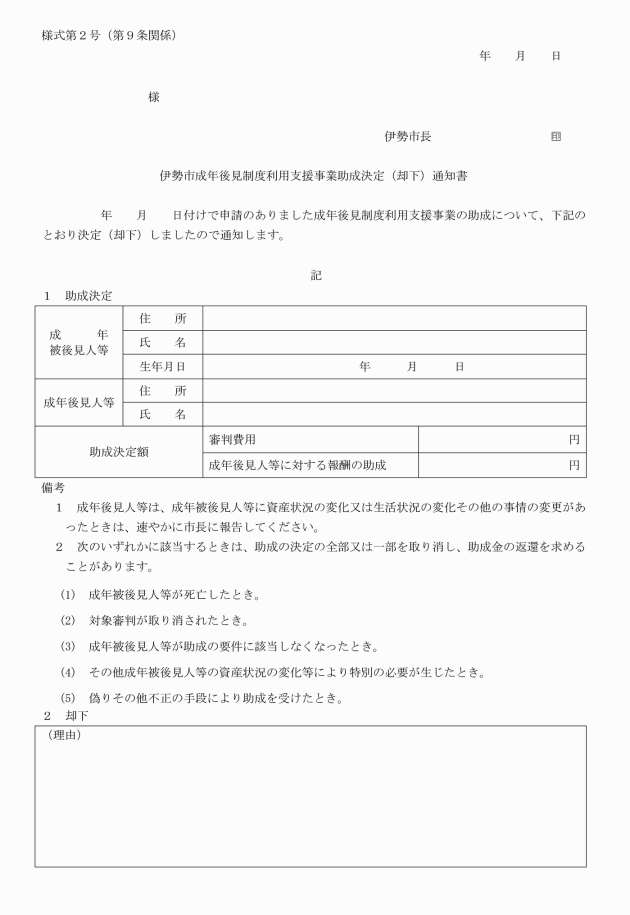

(報告等)

第11条 審判費用又は成年後見人等に対する報酬の助成の決定を受けた申請者(次項において「被助成決定者」という。)は、当該決定に係る成年被後見人等の資産状況又は生活状況の変化その他の事情の変更(以下「資産状況の変化等」という。)があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、助成の適正な実施のため必要があると認めるときは、被助成決定者に対し、成年被後見人等の資産状況の変化等について、書類の提出又は報告を求めることができる。

(助成の決定の取消し等)

第12条 市長は、審判費用又は成年後見人等に対する報酬の助成を決定した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 成年被後見人等が死亡したとき。

(2) 対象審判が取り消されたとき。

(3) 成年被後見人等が助成の要件に該当しなくなったとき。

(4) その他成年被後見人等の資産状況の変化等により特別の必要が生じたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(審判費用等の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、その者に対し、その返還をさせることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)