○伊勢市道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年伊勢市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号)及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)において使用する用語の例による。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(疲労破壊輪数)

第5条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数 (単位 10年につき回) |

3,000以上 | 35,000,000 |

1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |

250以上1,000未満 | 1,000,000 |

100以上250未満 | 150,000 |

100未満 | 30,000 |

2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

(塑性変形輪数)

第6条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分 | 舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 塑性変形輪数 (単位 1ミリメートルにつき回) |

第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |

3,000未満 | 1,500 | |

その他 | 500 |

2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

(平たん性)

第7条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第8条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分 | 浸透水量 (単位 15秒につきミリリットル) |

第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |

その他 | 300 |

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋、高架の道路等)

第10条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

案内標識

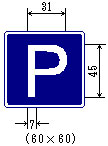

待避所 (116の3) | 駐車場 (117―A) |

|

|

まわり道 (120―A) | |

|

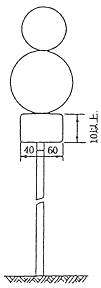

警戒標識

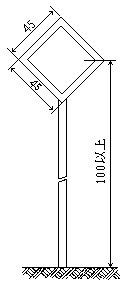

標識板の規格 |

|

╋形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |

|

|

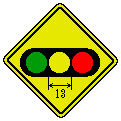

信号機あり (208の2) | 落石のおそれあり (209の2) |

|

|

路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) |

|

|

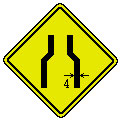

車線数減少 (211) | 幅員減少 (212) |

|

|

二方向交通 (212の2) | |

|

補助標識

標識板の寸法 | 注意事項 510 |

|

|

備考

本標識板(本標識の標示板をいう。)

1 寸法

(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

(3) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(4) 「駐車場」及び「まわり道」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法((3)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

2 文字等の大きさ等

(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

設計速度 (単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ (単位センチメートル) |

40、50又は60 | 20 |

30以下 | 10 |

(3) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

ア 案内標識

縁は、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

イ 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

補助標識板(補助標識の標示板をいう。)

1 寸法

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大、又は縮小することができる。

別表第2(第12条関係)

区分 | 基準 |

1 歩道等 | (1) 道路(自転車歩行車道を設ける道路を除く。)には、原則として歩道を設けること。 (2) 有効幅員は、次に定めるとおりとすること。 ア 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、原則として条例に規定する幅員の値以上とすること。 イ 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めること。 (3) 舗装は、次に定める構造とすること。 ア 雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 (4) 勾配は、次に定めるとおりとすること。 ア 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 イ 横断勾配(車両の沿道への出入りの用に供される歩道等の部分(以下「車両乗入れ部」という。)を除く。)は1パーセント以下であること。ただし、(3)のアただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 ウ 切り下げ部へのすりつけ勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、沿道の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 (5) 歩道等と車道又は車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)は、次に定めるとおり分離すること。 ア 歩道等には、車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けること。 イ 歩道等(車両乗入れ部及び交差点又は横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めること。 ウ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。 (6) 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、次のとおりとすること。 ア 高さは、原則として、5センチメートルを標準とすること。ただし、交差点又は横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。 イ アの高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めること。 (7) 交差点又は横断歩道に接続する歩道等の部分は次に定める構造とすること。 ア 縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートル以下とすること。 イ アの段差に接続する歩道等の部分は、車椅子使用者が円滑に転回できる構造とすること。 (8) (2)の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち、(4)のイに規定する勾配の基準を満たす部分の有効幅員は、原則として、200センチメートル以上とすること。 (9) 歩道等内に排水溝等を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない形状の溝蓋を設けること。 |

2 立体横断施設 | (1) 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造の立体横断施設を設けること。 (2) 次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。 ア 籠の内法幅は、150センチメートル以上とし、内法奥行きは、150センチメートル以上とすること。 イ アの規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターで、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)の場合は、内法幅は140センチメートル以上とし、内法奥行きは135センチメートル以上とすること。 ウ 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は、アに定める構造のエレベーターの場合は90センチメートル以上とし、イに定める構造のエレベーターの場合は80センチメートル以上とすること。 エ 籠内には、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、イに定める構造のエレベーターの場合は、この限りでない。 オ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認できる構造とすること。 カ 籠内の側面には、手すりを設けること。 キ 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。 ク 籠内には、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 ケ 籠内には、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 コ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 サ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(コに定める制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 シ 乗降ロビーの幅及び奥行きはそれぞれ150センチメートル以上とすること。 ス 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。 (3) 傾斜路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、100センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 二段式の手すりを両側に設けること。 オ 手すりの端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 カ 路面は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 キ 傾斜路の勾配部分は、その踊り場及び当該傾斜路に接する歩道等又は通路の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすいものとすること。 ク 両側に、立ち上げ及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 ケ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。 コ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。 (4) (2)に定めるもののほか、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、次に定める構造のエスカレーターを設けること。 ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。 イ 踏み段の表面及びくし板の仕上げは、滑りにくいものとすること。 ウ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあること。 エ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。 オ くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。 カ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否が示されていること。 キ 踏み段の有効幅員は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすることができる。 (5) 通路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、200センチメートル以上(地下横断歩道にあっては、300センチメートル以上)とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。 イ 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のため必要な場合は、この限りでない。 ウ 二段式の手すりを両側に設けること。 エ 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 オ 路面は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 カ 両側に立ち上げ及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 階段は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。 イ 二段式の手すりを両側に設けること。 ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 エ 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 オ 踏面は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 カ 階段の両側には、立ち上げ及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 キ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段が識別しやすく、かつ段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 ク 階段の下面と歩道等の路面との間が、250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため、必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。 ケ 階段の高さが300センチメートルを超える場合には、その途中に踊り場を設けること。 コ 踊り場の踏幅は、直階段の場合は120センチメートル以上とし、その他の場合は当該階段の幅員の値以上とすること。 |

3 乗合自動車停留所 | (1) 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とすること。 (2) ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 |

4 自動車駐車場 | (1) 自動車駐車場には、全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車区画を設けること。 (2) 車椅子使用者用駐車区画は、次に定める構造とすること。 ア 当該車椅子使用者用駐車区画へ通ずる歩行者の出入口に最も近い位置に設けること。 イ 区画の幅は、350センチメートル以上とすること。 ウ 車椅子使用者用駐車区画であることを立て看板等見やすい方法により標示すること。 (3) 自動車の出入口又は車椅子使用者用駐車区画を設ける階には、次に定める構造の車椅子使用者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「車椅子使用者用停車施設」という。)を設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ア 当該車椅子使用者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口に最も近い位置に設けること。 イ 車両への乗降の用に供する部分の有効幅員及び有効奥行きは、それぞれ150センチメートル以上とする等、車椅子使用者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。 ウ 車椅子使用者用停車施設であることを立て看板等見やすい方法により標示すること。 (4) 歩行者の出入口は、次に定める構造とすること。 ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。 ア 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口の有効幅員は120センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合において、当該戸は、有効幅員を120センチメートル以上とする歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (5) 車椅子使用者用駐車区画へ通ずる歩行者の出入口から当該車椅子使用者用駐車区画に至る通路のうち、1以上の通路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 ウ 路面は、平坦で、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 (6) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(車椅子使用者用駐車区画が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとし、次に定める構造とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて傾斜路を設けることができる。 ア 当該エレベーターのうち、1以上のエレベーターは、(5)に規定する出入口に近接して設けること。 イ 当該エレベーター(アのエレベーターを除く。)は、2の(2)のアからエまでに定める構造とすること。 ウ アのエレベーターは、2の(2)に定める構造とすること。 (7) 傾斜路は、2の(3)に定める構造とすること。 (8) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段は、2の(6)に定める構造とすること。 (9) 屋外に設けられる自動車駐車場の車椅子使用者用駐車区画、車椅子使用者用停車施設及び(5)に規定する通路には、屋根を設けること。 (10) 車椅子使用者用駐車区画を設ける階に便所を設ける場合において、当該便所は、次に定める構造とすること。 ア 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。 イ 床の表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。 ウ 男子用小便器を設ける場合においては、両側に手すりのある床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これに類する小便器を1以上設けること。 エ 1以上(男女用の区別があるときは、それぞれの1以上)の便所は、次の(ア)から(キ)までに定める構造及び設備を有するものとすること。 (ア) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間(直径150センチメートル以上の円が内接でき、かつ便器の前方に120センチメートル以上の距離があるもの)が確保され、かつ、腰掛け便座、手すり(L字型手すり及び可動式手すりとする。)、洗浄装置、鏡、洗面器、容易に操作できる水栓器具、非常通報装置、施錠装置、ペーパーホルダー等が適切な位置に配置されている便房(以下「多機能便房」という。)が設けられていること。ただし、用途面積が300平方メートル未満の公共的施設(公衆便所を除く。)においては、車いす使用者が利用できる空間を確保した便房とすることができる。 (イ) 多機能便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とし、かつ、車いす使用者の通行に支障となる段を設けないこと。 (ウ) 多機能便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合において、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (エ) 多機能便房のある便所には、その出入口付近に当該便房が設置されていることを適切な方法で表示すること。 (オ) 多機能便房内の洗面器は、車いす使用者が利用できる高さ及び下部に空間を確保した構造とすること。 (カ) 人工肛門又は人工膀胱を使用している者(以下「オストメイト」という。)のための汚物流しを設けた洗浄設備(ただし、既存便所の改修を行う場合等で構造上やむを得ないときは、簡易洗浄装置とすることができる。)を設けること。 (キ) (カ)に定める洗浄設備が設置されている便房及び当該便房が設置されている便所の出入口付近には、オストメイトのための洗浄設備が設置されていることを適切な方法で表示すること。 オ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所にあっては、次の(ア)に定める基準に適合させるものとし、それ以外の便所にあっては、次の(ア)及び(イ)に定める基準に適合させるものとすること。 (ア) 次に定める構造及び設備を有する洗面器を1以上設けること。 a カウンター埋込み式とする又は手すりを設置すること。ただし、多機能便房内に設けられた洗面器については、この限りでない。 b 水栓器具は、レバー式、光感知式その他障害者、高齢者等が容易に操作できるものとし、高さにも配慮すること。 (イ) 各便所に腰掛け便座及び手すりを設けた便房を1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。ただし、当該便所内にエ(ア)から(オ)に定める構造の便房を設ける場合においては、この限りでない。 |

5 移動等円滑化のために必要なその他の施設 | (1) 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けること。 (2) (1)の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けること。 (3) 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (4) 立体横断施設及び自動車駐車場における階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路及び踊り場には点状ブロックを敷設すること。 (5) 視覚障害者誘導用ブロックの色彩は、原則として黄色とする。 (6) 視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けること。 (7) 歩道等には適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けること。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (8) 歩道等及び立体横断施設には、照明設備を連続して設けること。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。 (9) 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要と認められる箇所には、照明施設を設けること。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。 |