○伊勢市被災者住宅復興資金貸付金利子補給要綱

平成24年1月6日

(目的)

第1条 この要綱は、平成23年9月3日及び同月4日に発生した台風12号に伴う豪雨による災害(以下「豪雨災害」という。)により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、被災した住宅の復興のために必要な資金(以下「住宅復興資金」という。)の借入れに係る利子の一部を補給することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、被災者の住宅の再建に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「機構等」とは、次に掲げる金融機関をいう。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

(2) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫

(3) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)による労働金庫

(4) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(5) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第10条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合

(6) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会又は同項第4号に規定する信用漁業協同組合連合会

(7) 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)に規定する独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)

(利子補給対象者)

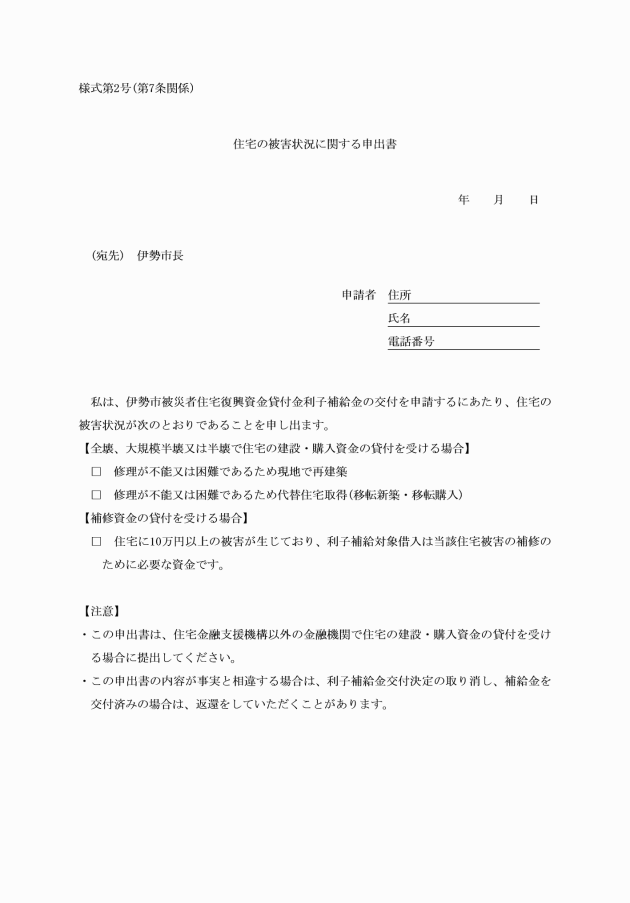

第3条 利子補給を受けることができる者は、被災者であって、次の各号のいずれかに該当する者(ただし、法人を除く。)とする。

(1) 機構から災害復興住宅融資の貸付けを受けた者

(利子補給対象住宅)

第4条 利子補給の対象となる住宅は、本市の区域内に建設し、又は現に存する住宅であって、被災者が自ら居住し、その延べ床面積の過半の部分が居住の用に供されている住宅とする。

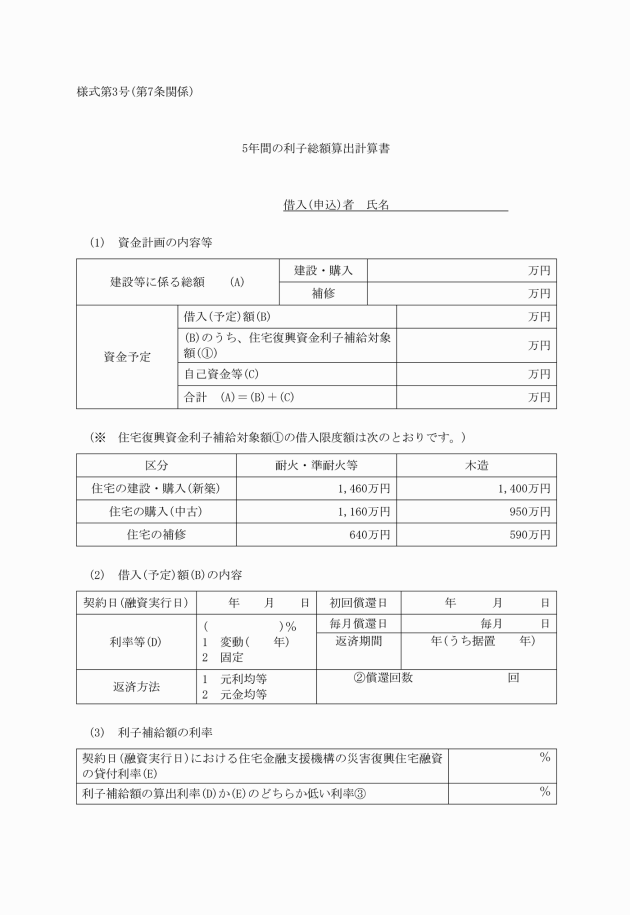

区分 | 利子補給対象借入限度額 | |

耐火・準耐火等 | 木造 | |

住宅の建設又は新築住宅の購入 | 1,460万円 | 1,400万円 |

既存住宅の購入 | 1,160万円 | 950万円 |

住宅の補修 | 640万円 | 590万円 |

2 被災者の借入金の額が、10万円に満たない場合は、利子補給は行わない。

3 被災者の借入金の償還の延滞に伴う延滞利子については、利子補給は行わない。

(利子補給)

第6条 利子補給は、住宅復興資金貸付金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより行う。

2 利子補給を行う期間(以下「利子補給期間」という。)は、対象融資の実行日(以下「借入れの日」という。)の属する月の翌日の初日から起算して5年間を限度とする。

3 利子補給金の総額は、被災者が機構等との間に締結した対象融資に係る金銭消費貸借抵当権設定契約書等(以下「金消契約」という。)に定める償還条件により利子補給期間に被災者が支払う利子の総額(第3条第2号に規定する対象融資で当該借入金の利率が借入れの日における機構の災害復興住宅融資の貸付利率を超える場合にあっては、当該借入れの日における機構の貸付利率により算定した額)の6分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

4 機構の災害復興住宅融資又は機構以外の金融機関で借入申込日の貸付利率が適用される貸付の場合にあっては、前項中「借入れの日」とあるのは、「借入申込日」と読み替えるものとする。

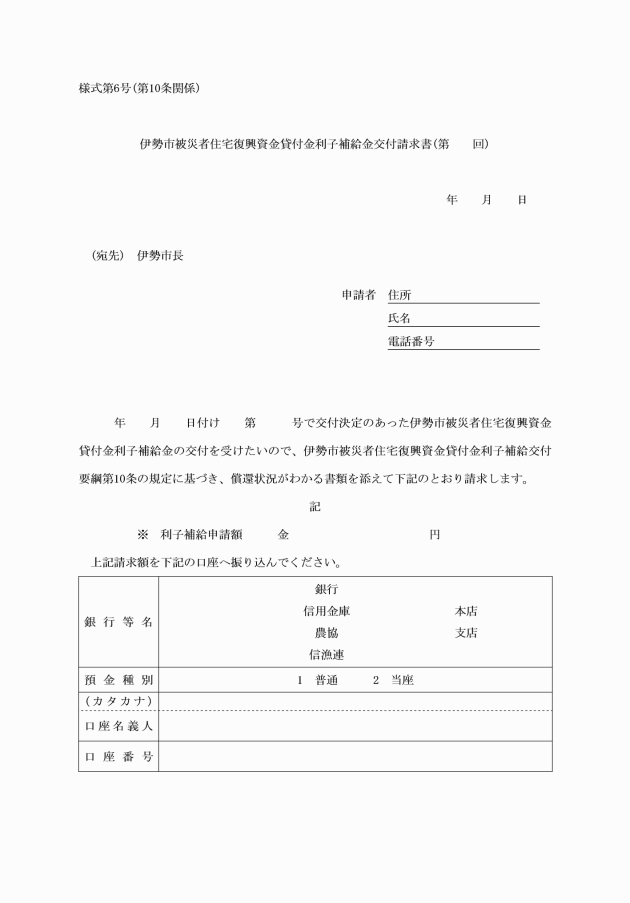

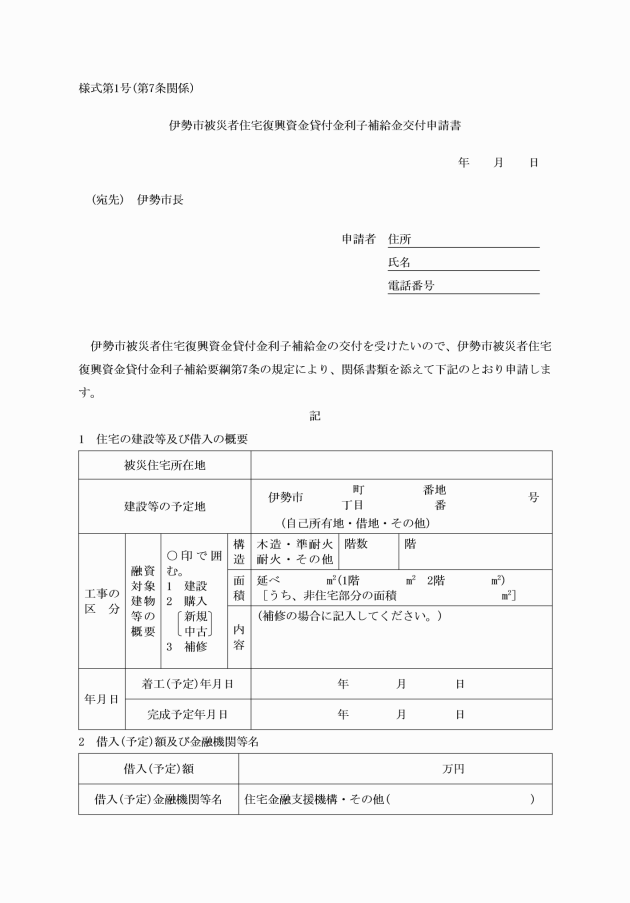

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、伊勢市被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 機構等との金消契約の写し

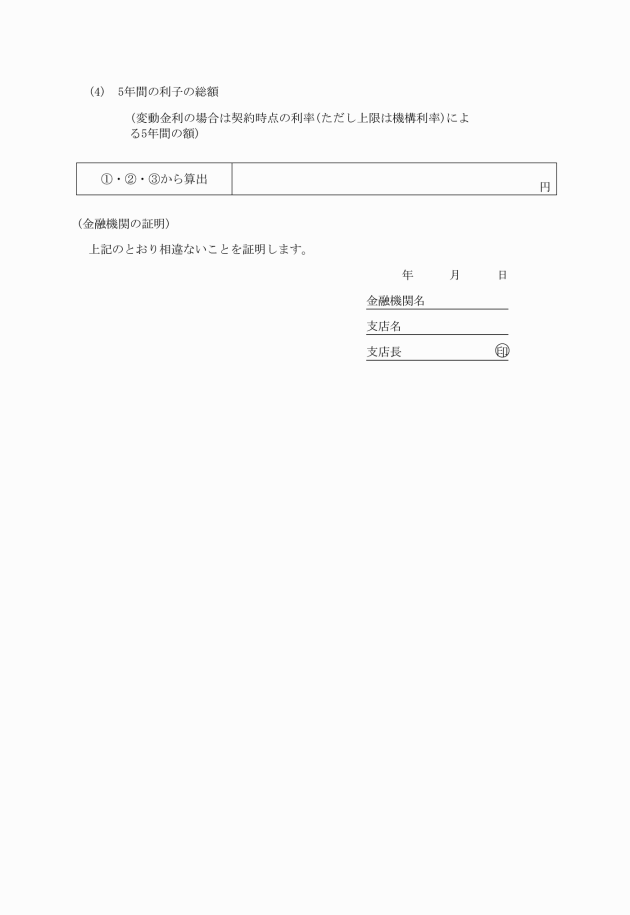

(3) 5年間の利子総額算出計算書(様式第3号)

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める書類

(利子補給金の交付の決定)

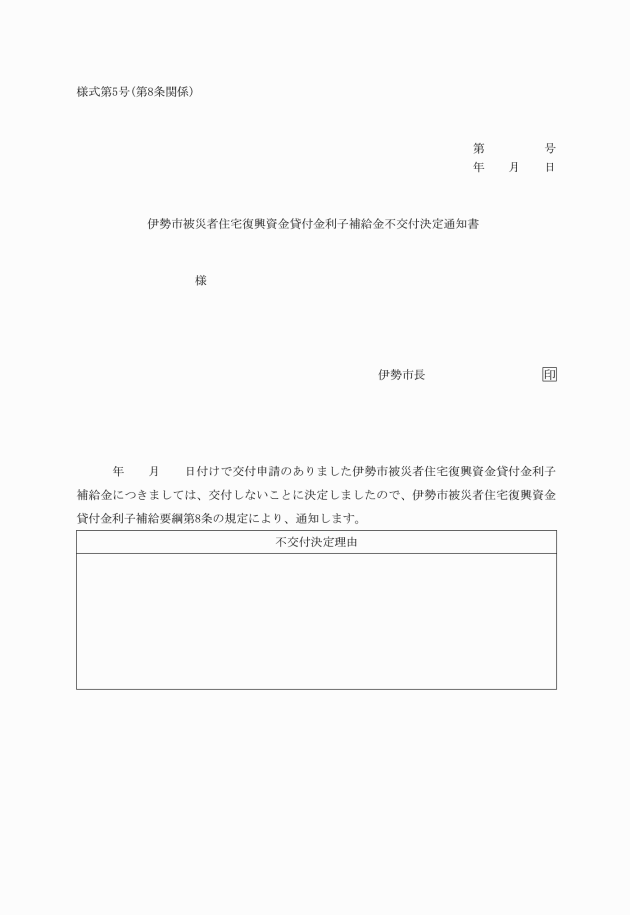

第8条 市長は前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利子補給金の交付の可否を決定するものとする。

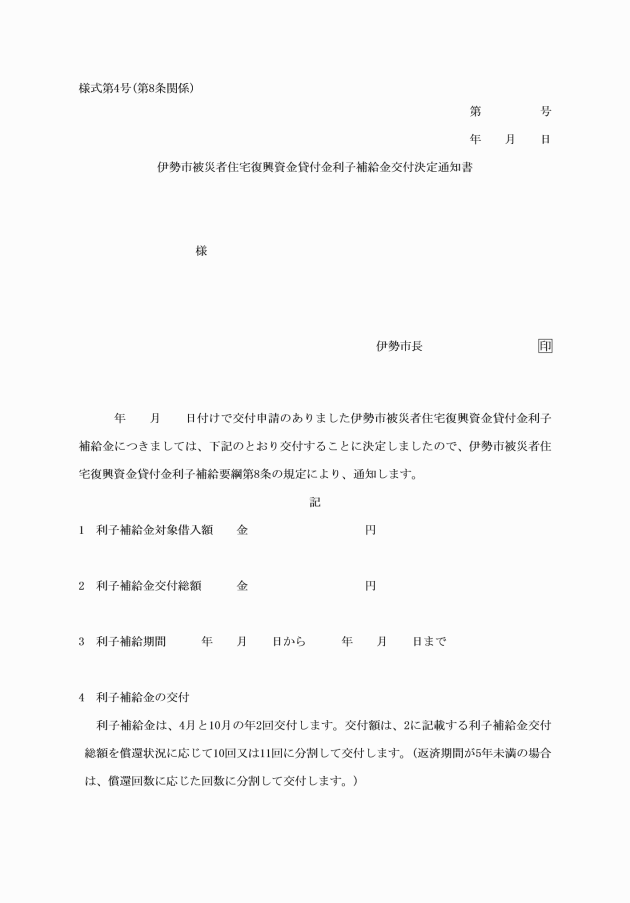

2 市長は、利子補給金の交付を決定したときは、その旨を伊勢市被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 市長は利子補給金の不交付を決定したときは、伊勢市被災者住宅復興資金貸付金利子補給金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付の方法)

第9条 利子補給金の交付は、利子補給期間中の毎年度、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年の3月31日までの期間(以下「単位期間」という。)を単位として、当該単位期間における機構等に対する借入金の償還の事実を確認の上、行うものとし、単位期間ごとに交付する利子補給金の額は、第6条第3項の規定により算定した利子補給金の総額を利子補給期間における償還月数で除して得た額に単位期間の月数(利子補給期間の始期又は終期の属する単位期間にあっては、当該単位期間中の利子補給期間における償還月数)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により単位期間ごとに交付する利子補給金の額を算定する場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、第1回目の交付額は、当該切り捨てた端数金額の合算額を加算した額とする。

(届出)

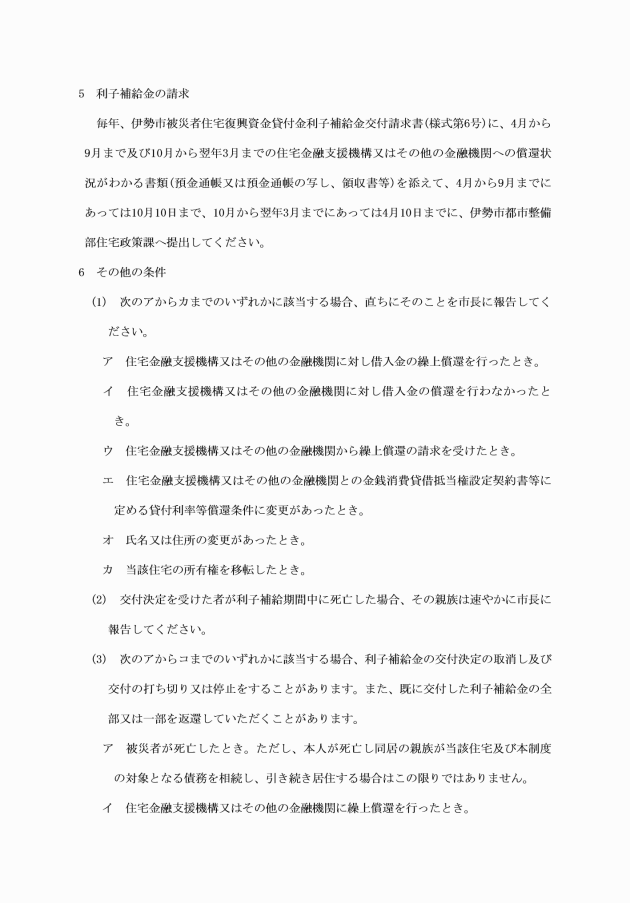

第11条 被交付者は、利子補給期間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 機構等に対し借入金の繰上償還を行ったとき。

(2) 機構等に対し借入金の償還を行わなかったとき。

(3) 機構等から借入金の繰上償還の請求を受けたとき。

(4) 金消契約に定める貸付利率その他の償還条件に変更があったとき。

(5) 氏名又は住所に変更があったとき。

(6) 対象融資に係る住宅の所有権を移転したとき。

2 利子補給期間において被交付者が死亡した場合は、その親族は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(死亡の場合の利子補給金の交付に係る権利義務の承継)

第12条 前条第2項の場合において、その同居の親族が対象融資に係る住宅及び債務を相続し、引き続き当該住宅に居住するときは、当該親族は、市長に申出をし、その承諾を得て、利子補給金の交付に係る権利義務を承継することができる。

(他の助成制度との調整)

第13条 市長は、申請者又は被交付者が豪雨災害により被害を受けた住宅の復興に関し国、県等の助成制度の適用を受ける場合においては、その助成制度の適用を受ける範囲を限度として、利子補給金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部について、期限を定めて、返還させることができる。

(利子補給金の交付の打切り等)

第14条 市長は、利子補給期間において、被交付者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付を打ち切り、又は停止することができる。

(1) 機構等に対し借入金の繰上償還を行ったとき。

(2) 機構等に対し借入金の償還を行わなかったとき。

(3) 機構等から借入金の繰上償還の請求を受けたとき。

(4) 延滞の状態で利子補給期間を経過したとき。

(5) 対象融資に係る住宅の所有権を移転したとき。

(6) 死亡したとき(前条の規定によりその同居の親族が利子補給金の交付に係る権利義務を承継した場合を除く。)。

(7) 正当な理由なく第10条の規定による利子補給金の交付の請求を行わなかったとき。

(8) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利子補給金の交付を打ち切り、又は停止した場合は、被交付者にその旨を書面により通知するものとする。

2 前項の規定は、利子補給期間において金消契約に定める貸付利率その他の償還条件に変更があった場合について準用する。

(利子補給金の交付決定の取消し等)

第16条 市長は、被交付者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 借入金をその対象融資の目的以外の目的に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により利子補給金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し利子補給金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第17条 市長は、利子補給金の交付に関し必要があると認める場合は、申請者又は被交付者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

(複数の機構等における利用)

第18条 被災者は、複数の機構等において利子補給金を利用できないものとする。ただし、借入金が第5条に掲げる額を超えない場合はこの限りではない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成24年1月6日から施行する。

附則(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

(令3.9.1・一部改正)

(令2.4.1・一部改正)

(令3.9.1・一部改正)