○いせファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、いせファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、地域社会による支援の下に、仕事と家庭の両立や子育て支援機能強化のための環境整備を図り、もって児童の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(センターの設置)

第2条 育児の援助を受けたい者(以下「援助依頼者」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「援助提供者」という。)を会員として組織し、会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援するため、いせファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第3条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録等に関すること。

(2) 相互援助活動の調整、把握等に関すること。

(3) 会員を対象とする講習会、交流会等に関すること。

(4) 事業の広報に関すること。

(5) 保育所その他の関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(事業の対象となる子の範囲)

第4条 事業の対象となる子(以下「対象児童」という。)は、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)を卒業するまでの子とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(会員となることができる者の範囲)

第5条 援助依頼者で会員となることができるものは、現に対象児童を養育している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に所在する事業所等に勤務している者

(3) 本市の区域内に所在する学校に在学している者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

2 援助提供者で会員となることができる者は、本市及びその近隣市町の区域内に住所を有する18歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 事業の趣旨を十分に理解する者でなければ、会員となることができない。

(令6.4.1・一部改正)

(入会等)

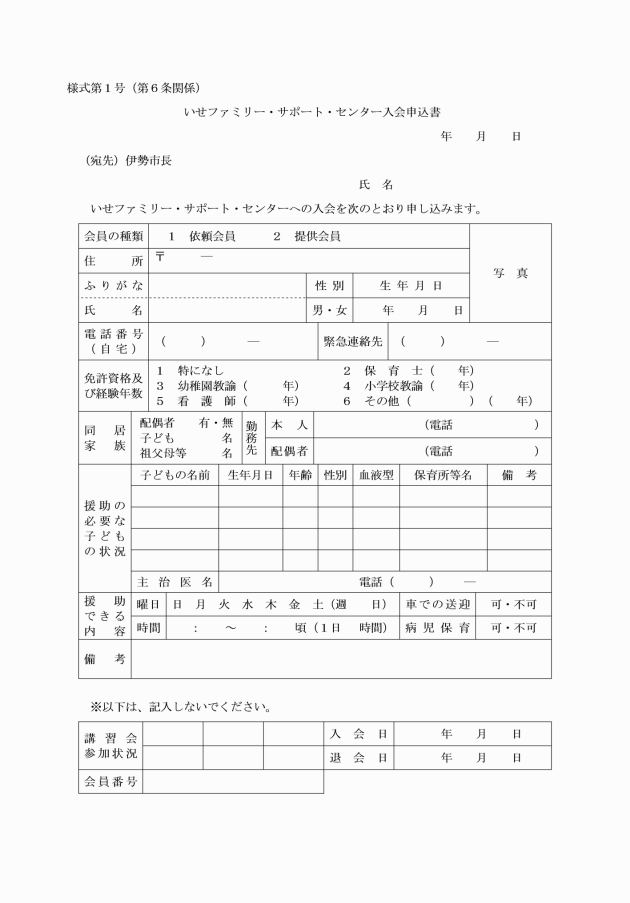

第6条 会員となろうとする者(以下「申込者」という。)は、いせファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申込者(援助提供者である会員(以下「提供会員」という。)となろうとする者に限る。)は、センターが実施する相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

3 市長は、申込者について適当と認めたときは、会員として登録するものとする。

4 前項の規定により登録した会員に対しては、センターにおいて、会員証を発行するものとする。

(令6.4.1・一部改正)

(登録内容の変更の報告)

第7条 会員は、いせファミリー・サポート・センター入会申込書に記載した事項(この条の規定により変更の報告をした場合には、当該変更後の事項)に変更があったときは、変更があった事項を市長に報告しなければならない。

(令6.4.1・全改)

(退会)

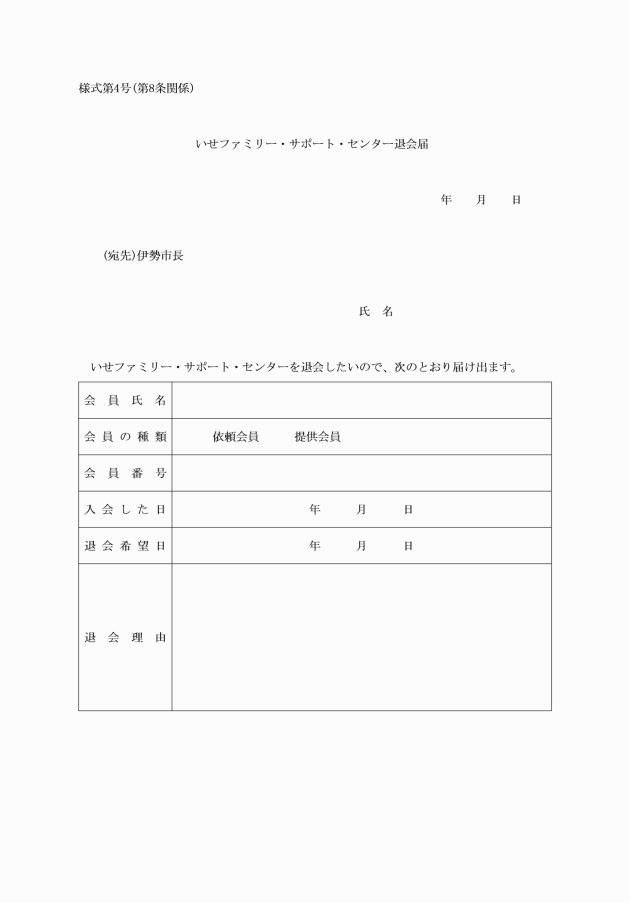

第8条 会員は、退会しようとするときは、いせファミリー・サポート・センター退会届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により退会した者は、会員証をセンターに返還しなければならない。

(令6.4.1・一部改正)

(登録の取消し)

第9条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、会員の登録を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 相互援助活動において会員としてふさわしくない非行があったと市長が認めたとき。

(4) 育児の援助を行う上で支障があると市長が認めたとき。

2 前項の規定により会員の登録を取り消された者は、直ちに、会員証をセンターに返還しなければならない。

(令6.4.1・一部改正)

(会員の責務等)

第10条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。会員でなくなった後も、同様とする。

2 会員は、相互援助活動中に事故が発生したときは、速やかにセンターにその旨を報告しなければならない。

3 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害については、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。

4 会員は、前項の損害の賠償等に備えるため、一般財団法人女性労働協会を保険契約者とするファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

5 前項の保険の加入に要する費用は、センターにおいて負担する。

(アドバイザーの設置等)

第11条 センターの円滑な運営を図るため、センターに、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、第3条に規定する業務に当たるほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 相互援助活動の相談に関すること。

(2) 事業の事務処理に関すること。

(3) 次項に規定するサブ・リーダーの育成、指導等に関すること。

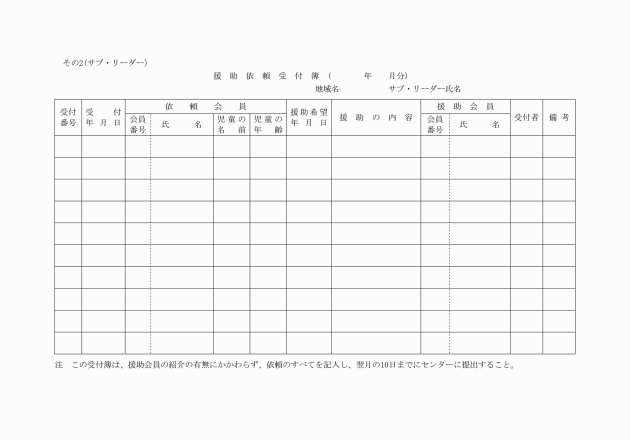

3 アドバイザーは、相互援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認めるときは、一定の地域を単位とする会員グループを設け、その世話役として会員の中からサブ・リーダーを選任し、当該サブ・リーダーに当該会員グループ内の相互援助活動の調整を行わせることができる。

(相互援助活動の内容)

第12条 相互援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育所等」という。)へ対象児童を送迎すること。

(2) 保育所等の始業時間前又は終業時間後に対象児童を預かること。

(3) 対象児童が軽度の病気の場合、保育所等が休日の場合その他の事由がある場合に対象児童を預かること。

(4) 冠婚葬祭、買い物又は他の子どもの学校行事の際に対象児童を預かること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会員の仕事と育児の両立及び児童の福祉の増進のために必要な援助を行うこと。

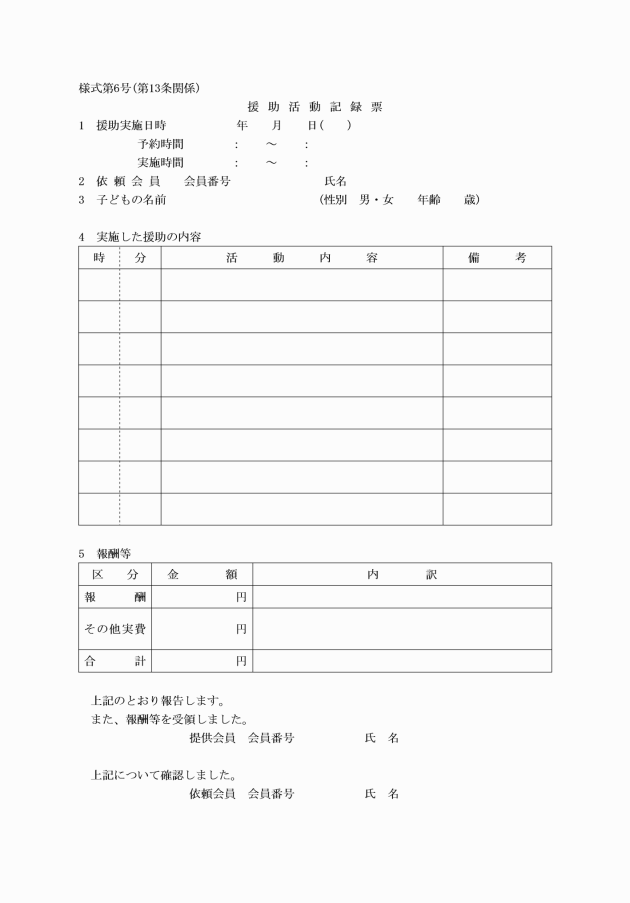

(相互援助活動の実施等)

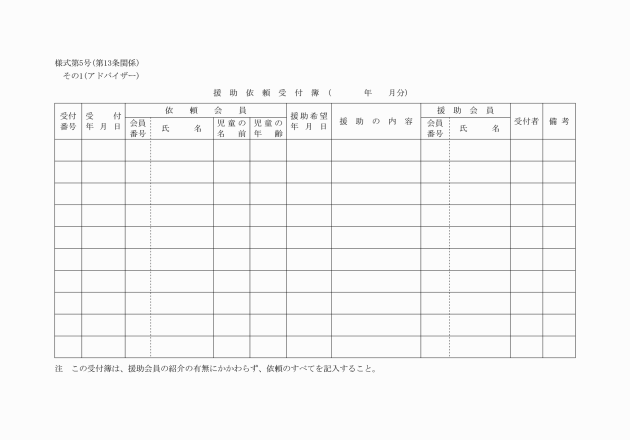

第13条 援助依頼者である会員(以下「依頼会員」という。)は、育児の援助を受けたいときは、アドバイザー又はサブ・リーダー(以下「アドバイザー等」という。)に援助の実施の申込みをするものとする。

3 前項の規定による紹介を受けた依頼会員は、当該紹介された提供会員と当該申込みに係る援助の内容等について事前に十分な協議を行い、援助の実施を相互に決定する。

(依頼会員の遵守事項等)

第14条 依頼会員は、提供会員に対し、申込みに係る援助以外の援助を要求してはならない。

2 依頼会員は、援助の実施の終了後に、提供会員に対し、報酬その他の援助の実施に要した経費を支払うものとする。

3 前項の報酬の額の基準は、別に定める。

(提供会員の遵守事項等)

第15条 提供会員は、対象児童を預かるときは、当該提供会員の家庭において行うものとする。ただし、当該対象児童が病気の場合その他やむを得ないと認められる場合は、依頼会員との協議の上、当該依頼会員の家庭において行うことができる。

2 提供会員は、保育所等への送迎を行う場合その他当該提供会員の家庭以外の場所で援助を実施する場合は、会員証を携帯し、保育所等の職員その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

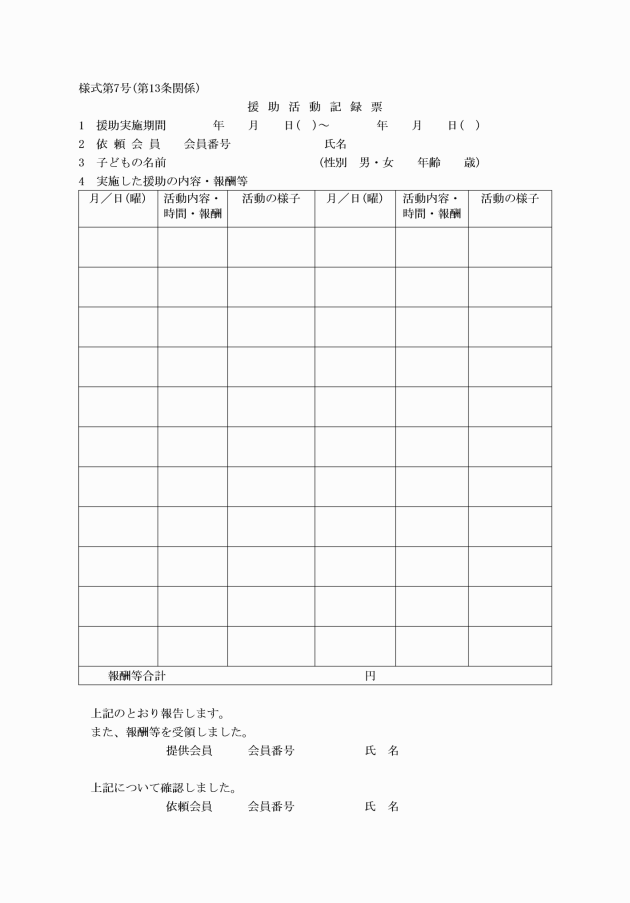

3 提供会員は、毎月市長が指定する期日までに、その前月分の記録票をアドバイザー等に提出しなければならない。

(事業の委託)

第16条 事業は、市長が適当と認める団体に委託して行うものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前のいせファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成14年6月1日施行)又は小俣町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成14年小俣町告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月10日)

この要綱は、平成19年12月10日から施行する。

附則(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月1日)

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

附則(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和6年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和6年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日において会員である者の会員の登録の継続については、この要綱による改正前の第7条第1項の規定は、適用しない。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のいせファミリー・サポート・センター事業実施要綱様式第1号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和6年12月2日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令6.12.2・全改)

様式第2号及び様式第3号 削除

(令6.4.1)

(令3.9.1・令6.4.1・一部改正)

(令3.9.1・一部改正)

(令3.9.1・一部改正)