○伊勢市消防職員教養規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、伊勢市消防職員(以下「職員」という。)が消防の任務を正しく認識し、学術及び技術の修得を図り、もって公正かつ能率的に職務を遂行することができるように教養することを目的とする。

(教養の種類)

第2条 教養の種類は、学校教養及び一般教養とする。

2 学校教養とは、職員を三重県消防学校、消防大学校及びその他の教育機関(以下「消防学校等」という。)に派遣して行う教養をいう。

3 一般教養とは、職務遂行に必要な知識等を習得させるため職員に対して行う教養をいう。

(学校教養)

第3条 学校教養は、消防学校等において行う初任教養、現任教養、専科教養及び幹部教養とする。

2 初任教養とは、新たに採用した職員に対して行う消防の基礎的な教養をいう。

3 現任教養とは、初任教育終了後一定期間実務の経験を経た職員に対し、更にその資質、能力の向上を図るため行う教養をいう。

4 専科教養とは、現任の職員に対して、特定の分野に関する専門的な知識及び技能の習得を図るために行う教養をいう。

5 幹部教養とは、幹部に対して行う教養をいう。

(初任者の教養)

第4条 消防長は、新たに採用した職員を初任教養のため消防学校に入校させるものとする。

(入校派遣)

第5条 消防学校等に職員を派遣して行う教養は、年間教養計画に基づき、消防長が定めるものとする。

(一般教養の実施責任)

第6条 一般教養は、第1条の目的を達成するために、職務上監督の地位にあるものが常時部下の統率、指導を通じて教養訓練を行わなければならない。

2 一般教養は、前項の規定によるほか、講習、研究会、意見発表会、実務研修訓練、巡回指導及び教養資料の配付その他適切な方法により行うものとする。

(教養の計画)

第7条 消防長は、毎年2月末日までに翌年度の年間教養計画を作成しておかなければならない。

2 消防本部各課長及び消防署長(以下「課長等」という。)は、年間教養計画に基づき実施計画を作成し、消防長の承認を得ておかなければならない。

(1) 講習においては、講師の講義のみに止まることなく、実習、討議等の方法により、十分効果を挙げること。

(2) 研究会及び意見発表会においては、あらかじめ研究事項を示し、十分準備させた後、指導員の適切な指導により、相互の研究討議を通じて効果を挙げること。

(3) 実務研修訓練及び巡回指導においては、指導員を選定し、その適切な実施指導により行うこと。

(4) 教養資料の作成に当たっては、職員が理解しやすいよう工夫すること。

(自主研修)

第9条 職員は、消防業務の効果的遂行を図るために常に自主研修に努めなければならない。

2 研修が他の職員との協力を必要とするときは、相互に協力し、又はグループで行うことができる。

(新配置職員の教養)

第10条 課長等は、消防学校の初任教養を終了した職員及び配置換等により、新たに配置された職員に対し、職務遂行に必要な事項について実務教養を行わなければならない。

(教養実施記録)

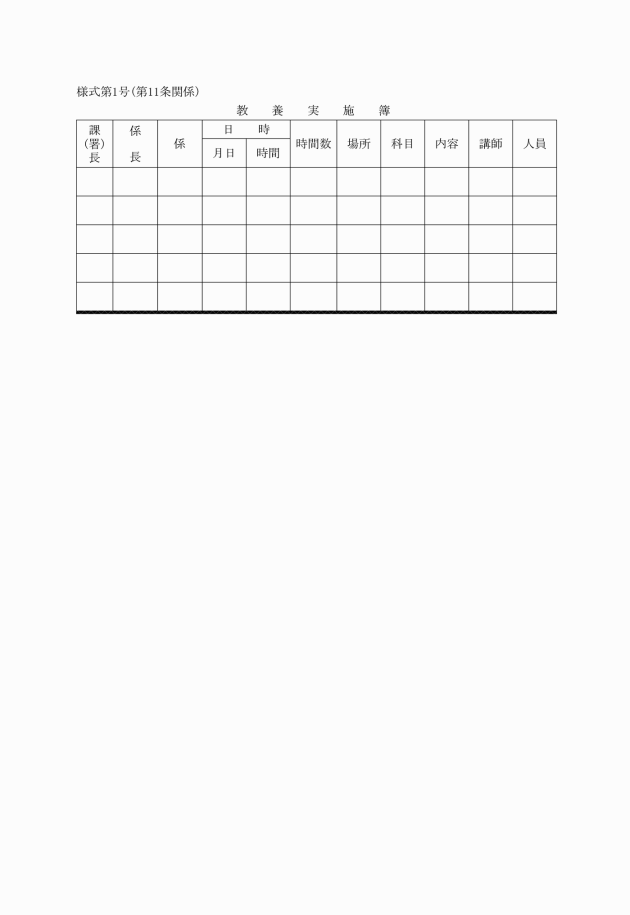

第11条 課長等は、教養実施簿(様式第1号)を備え、実施内容を記録しておかなければならない。

(教養効果の測定)

第12条 消防長は、教養の成果を把握するため、適宜効果の測定を行うものとする。

2 効果測定は、自発的研修を促進し、平素の教養の成果を測定することをめどとし、職員の負担とならないよう簡易な方法により行うものとする。

(結果の報告)

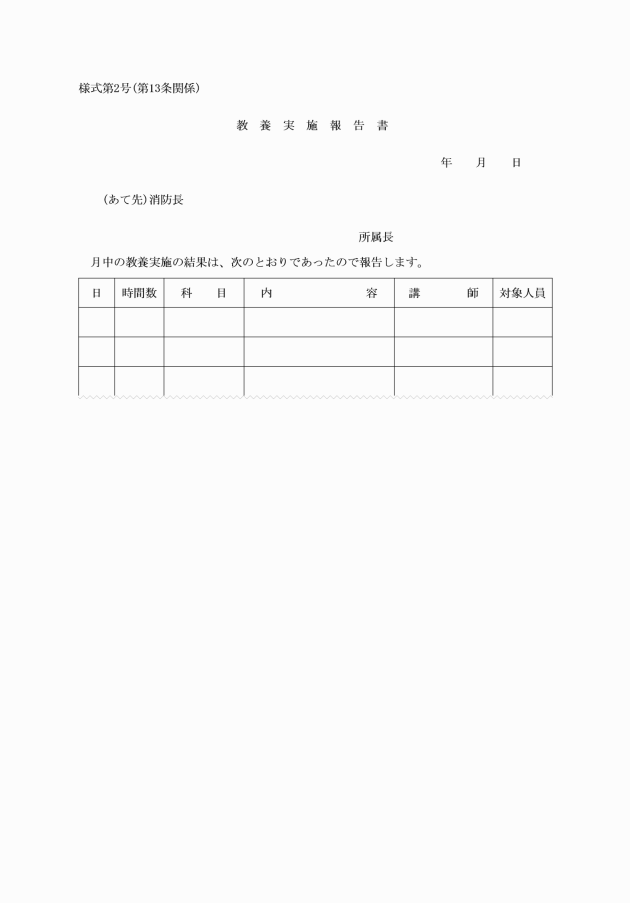

第13条 課長等は、教養を実施したときは、その結果を翌月の10日までに教養実施報告書(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。

(教養の委託等)

第14条 消防長は、職員の教養について必要があるときは、部外機関にこれを委託し、又は講師を招へいすることができる。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

附則(令和3年8月31日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第8条関係)

伊勢市消防職員の一般教養基準

科目 | 内容 |

訓育 | 消防職員としての資質向上の訓育 |

法学一般 | 法学通論、憲法、自治法規、地方公務員法、警察法規 |

実務法規 | 消防組織法、消防法、水防法、災害対策基本法、災害救助法、火災予防条例、危険物関係法規、交通法規 |

地理及び水利施設 | 地水利調査、管内情勢 |

火災予防 | 予防概念、予防査察、査察員の態度、査察対象、原因調査、火災報告 |

物象 | 物理、化学、危険物、爆発物、劇物、毒物 |

水力学 | 消防水力一般 |

気象学 | 気象一般、気象法規 |

勤務要領 | 勤務の一般概念、服務規律、消防諸規程 |

消防行動 | 事前準備、火災覚知、出動、現場到着、水利部署、進入部署、残火鎮滅、現場引揚、再出動準備 |

火災防ぎょ法 | 木造火災の防ぎょ法、油火災の防ぎょ法、ブロック火災の防ぎょ法、高層建物の防ぎょ法、大火災時の防ぎょ法、飛火警戒、消防計画、状況判断、部隊運用、現場指揮 |

建築学 | 建築関係法規、建築物の構造、都市計画、火災と建築 |

電気学 | 電気関係法規、電気理論、電気と火災、電気事故 |

消防機械 | 自動車の構造と各部の作用、各種ポンプ及びポンプ原理、各種消防機器の取扱いと保存手入法 |

消防操法 | 自動車ポンプ操法、小型動力ポンプ操法、結索法、各種梯子操法、消防用各種器具操法、応用操法 |

実地訓練 | 出動訓練、操縦訓練、放水訓練、救助訓練、火災防ぎょ訓練 |

訓練礼式 | 各個訓練、部隊訓練、礼式、点検 |

救急 | 人体の構造及びその作用、応急処置、予防衛生、救急機器の取扱法 |

体育 | 基本体操、応用体操、機械体操 |

その他 | 講話受講、その他 |

(令3消本訓令2・一部改正)