○伊勢市介護保険規則

平成17年11月1日

規則第83号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護認定審査会(第3条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第11条)

第4章 保険給付(第12条―第32条)

第5章 保険料(第33条―第45条)

第6章 雑則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び伊勢市介護保険条例(平成17年伊勢市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行法、政令及び省令で使用する用語の意義の例による。

第2章 介護認定審査会

(合議体の数)

第3条 条例第2条に規定する伊勢市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に17の合議体を置く。

(合議体の委員数)

第4条 前条の合議体(以下「合議体」という。)を構成する委員の定数は、5人とする。ただし、審査会の審査判定の質が維持されるものと市が判断したときは、3人を下回らない人数で委員の定数を定めることができる。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(生活保護法の被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の被支援者に係る審査判定業務の実施)

第6条 審査会は、介護保険の被保険者資格を有しない生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者に係る審査判定業務を行うことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(委任)

第8条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第3章 被保険者

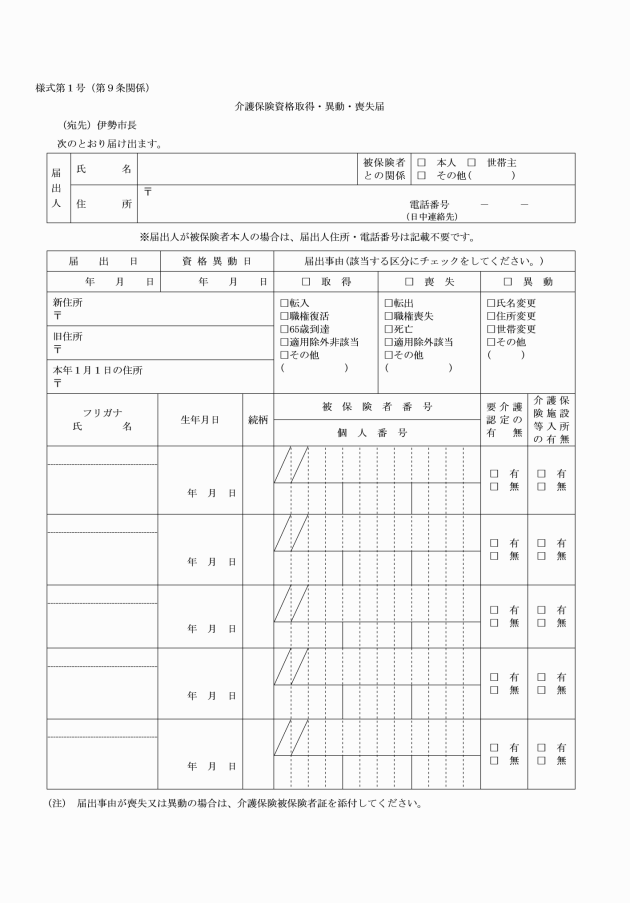

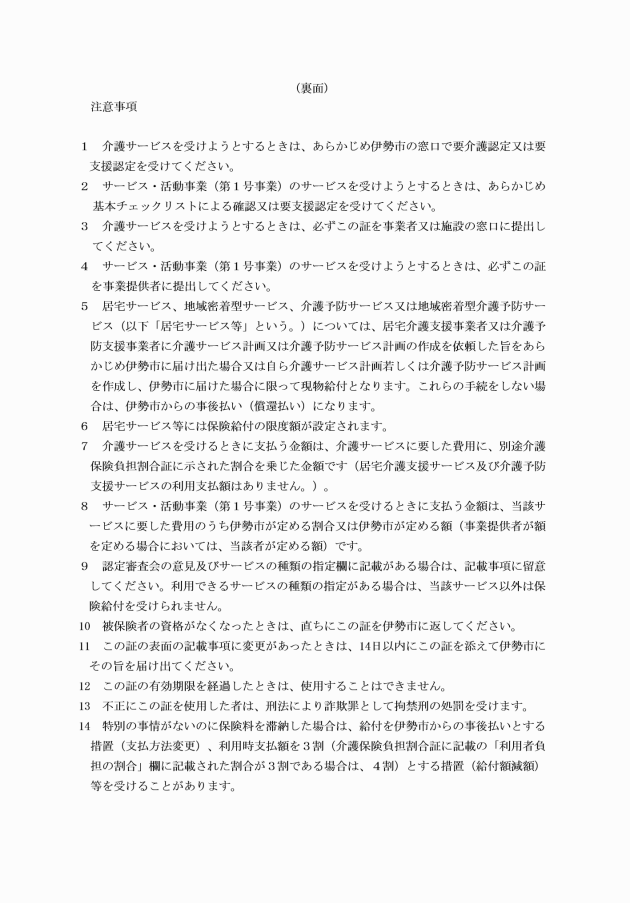

(1) 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項の規定による届書 様式第1号

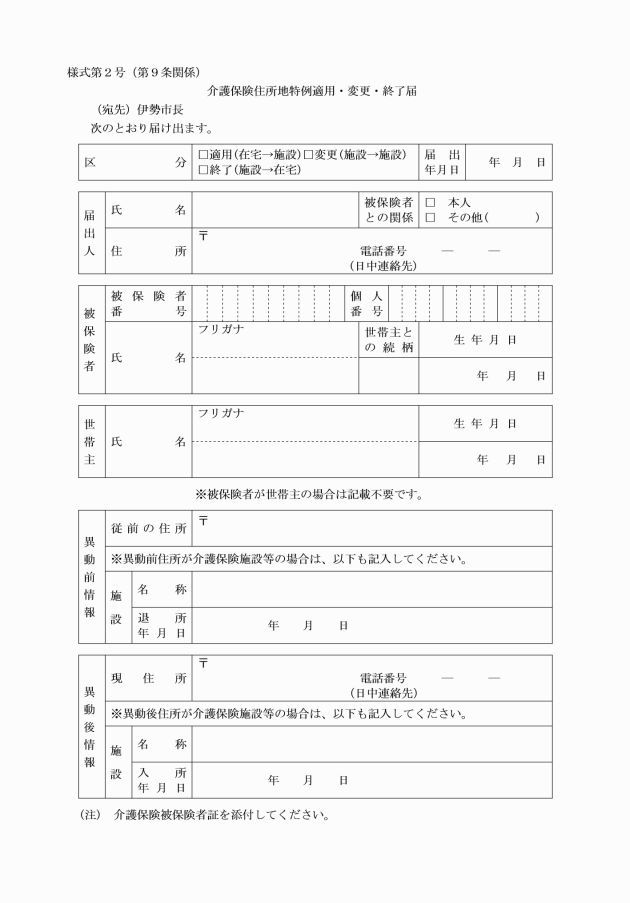

(2) 省令第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号

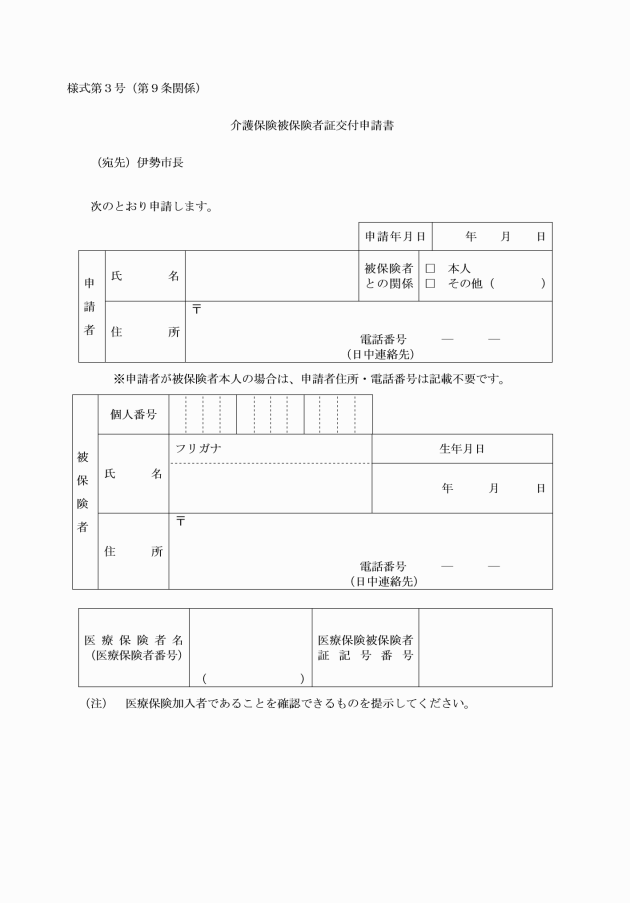

(3) 省令第26条第2項の規定による申請書 様式第3号

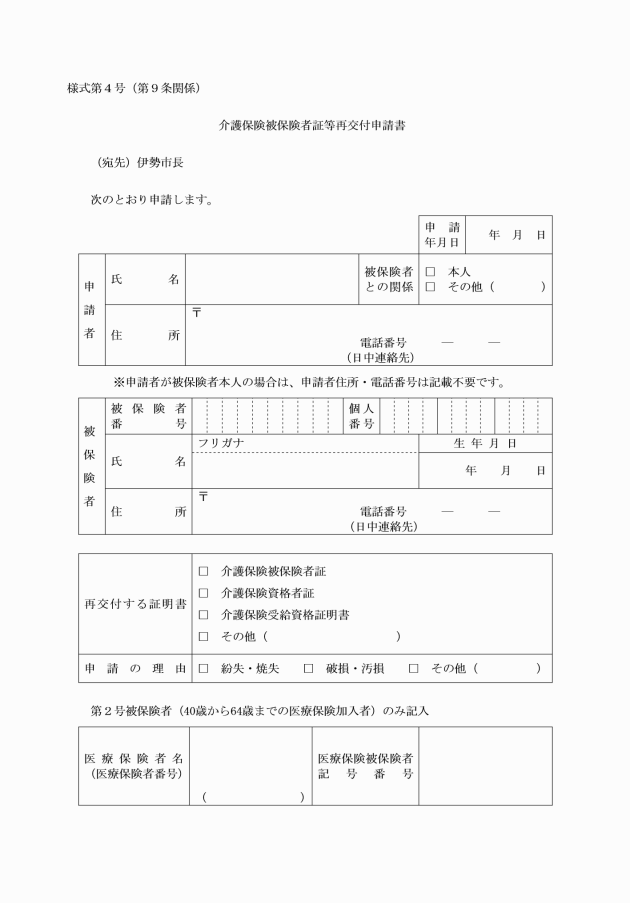

(4) 省令第27条第1項の規定による申請書 様式第4号

(再交付に係る被保険者証の表示)

第10条 省令第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には((再))と押印するものとする。

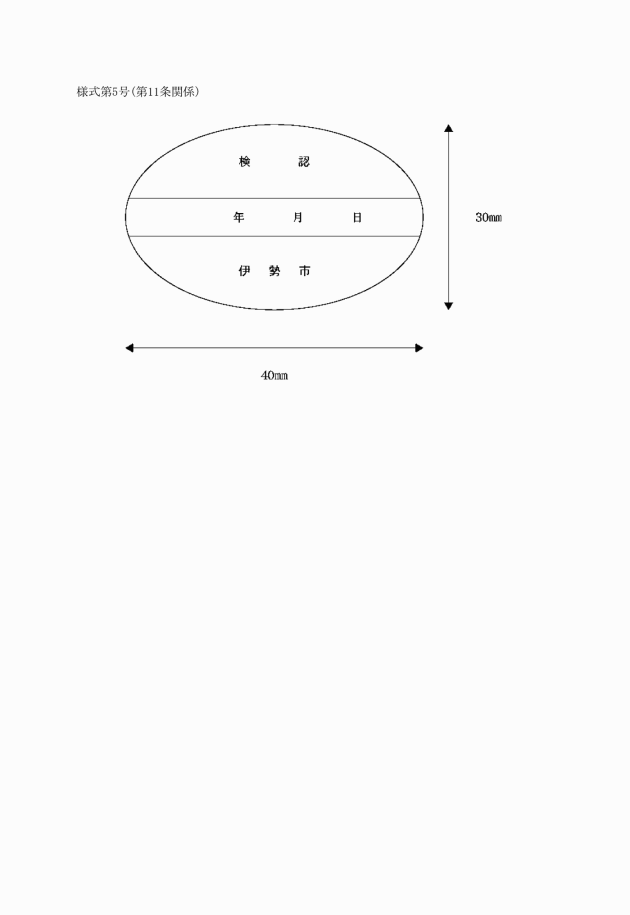

(被保険者証の検認)

第11条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

第4章 保険給付

(要介護認定等の申請)

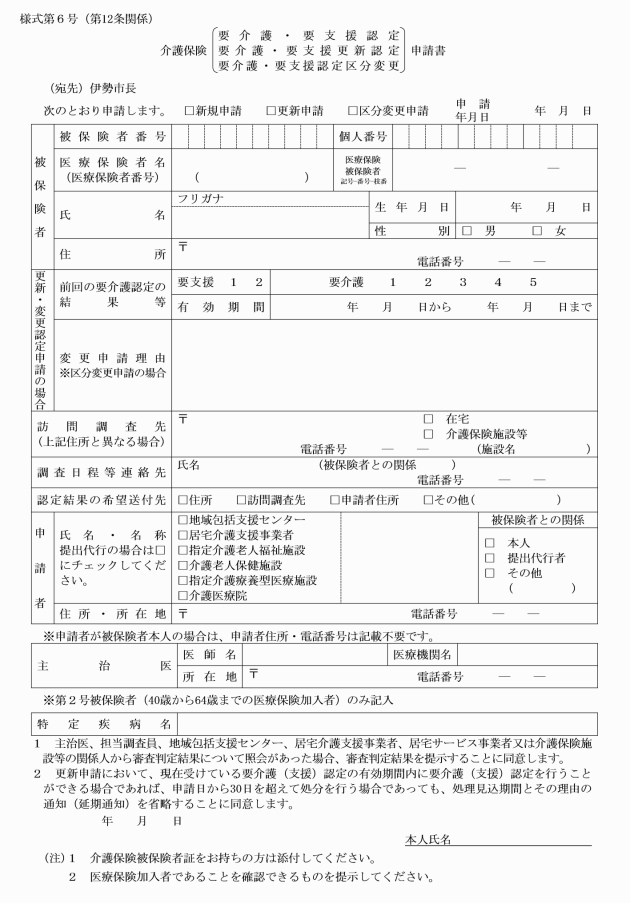

第12条 省令第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、様式第6号によるものとする。

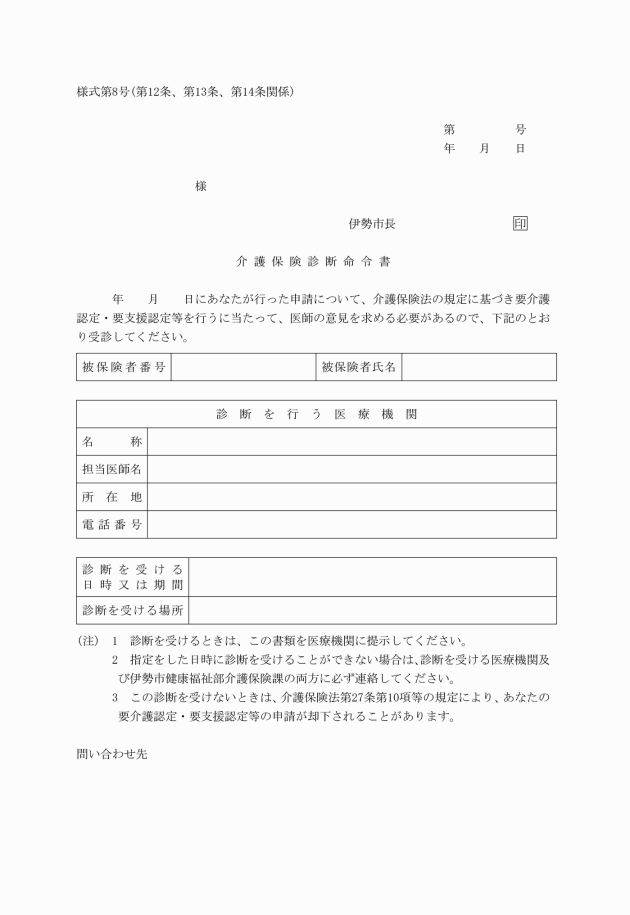

3 市長は、法第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定、法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、法第32条第1項の規定による要支援認定又は法第33条第2項の規定による要支援更新認定、法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下「要介護認定等」という。)の申請を行った者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、当該申請者に対して、介護保険診断命令書(様式第8号。以下「診断命令書」という。)によりその指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けることを命ずるものとする。

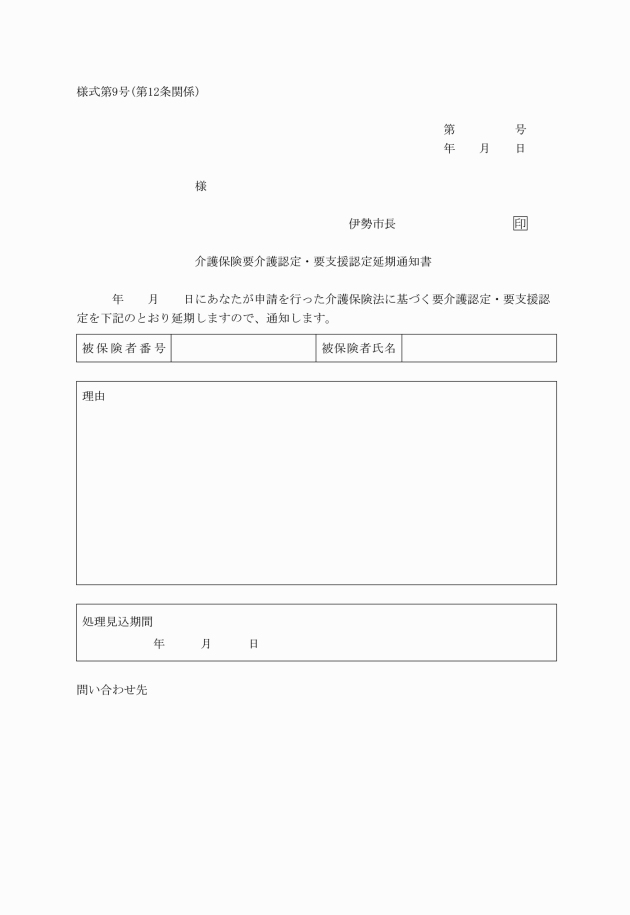

4 市長は、法第27条第11項ただし書(法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

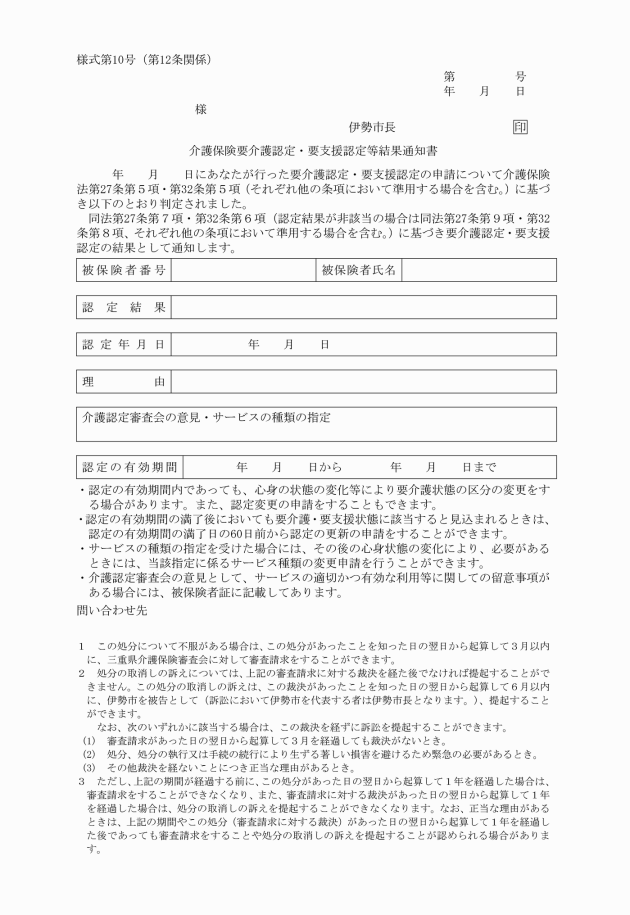

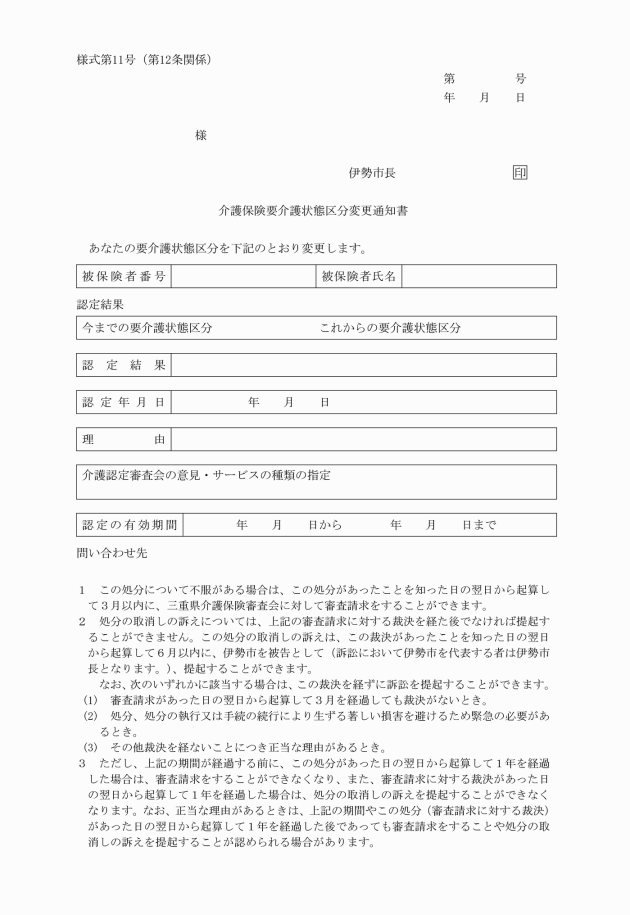

5 法第27条第7項若しくは第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第32条第6項若しくは第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の結果は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

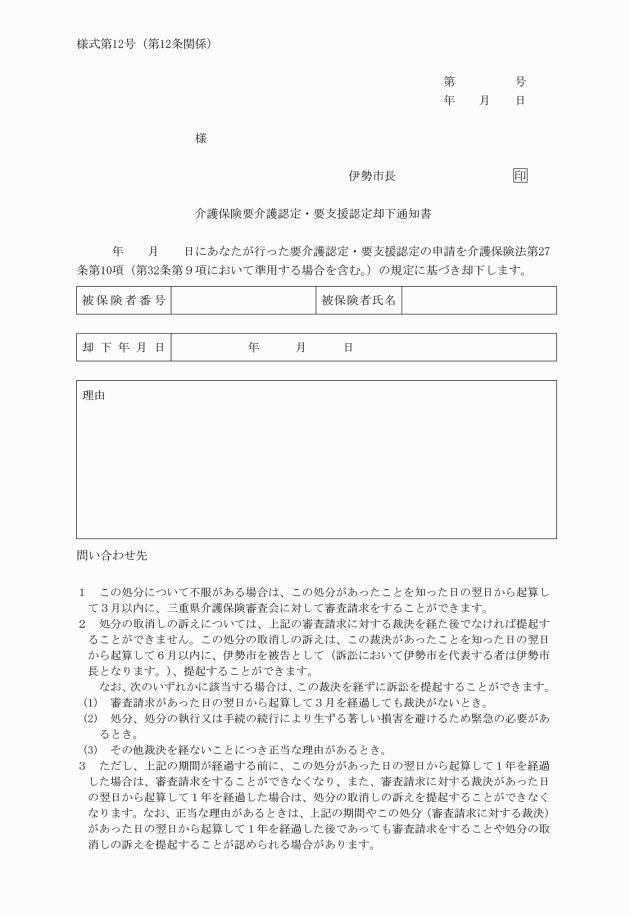

7 市長は、要介護認定等の申請を行った者が法第27条第10項(法第28条第4項又は法第32条第9項若しくは法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第13条 市長は、法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し又は法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用する法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、診断命令書により当該要介護被保険者等に対し、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けることを命ずるものとする。

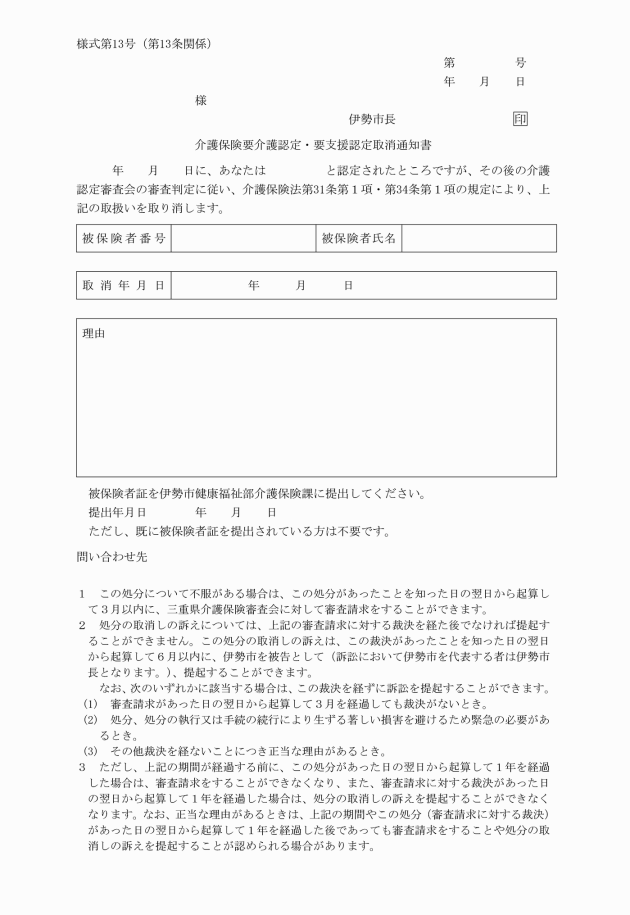

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

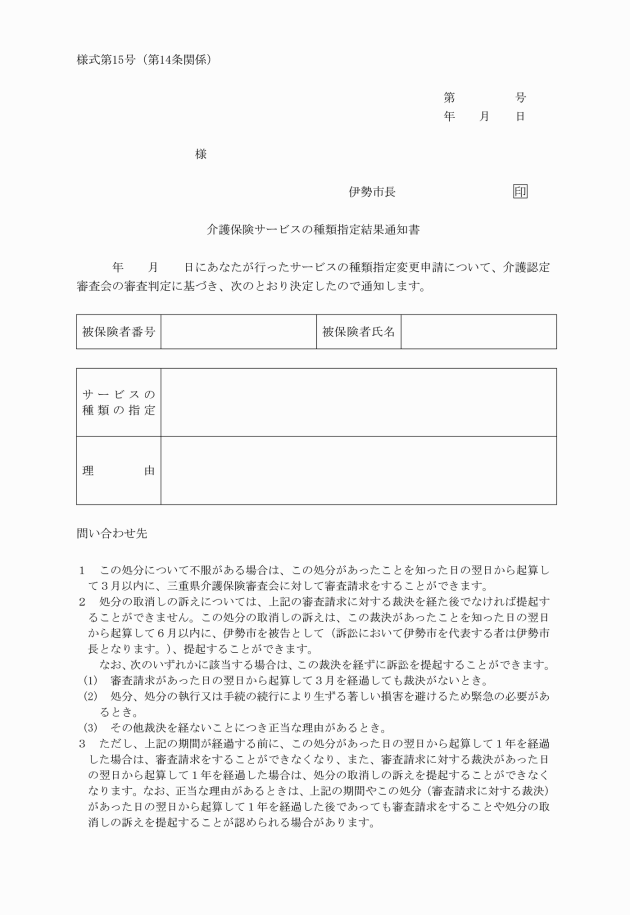

(介護給付等対象サービスの種類の指定変更の申請)

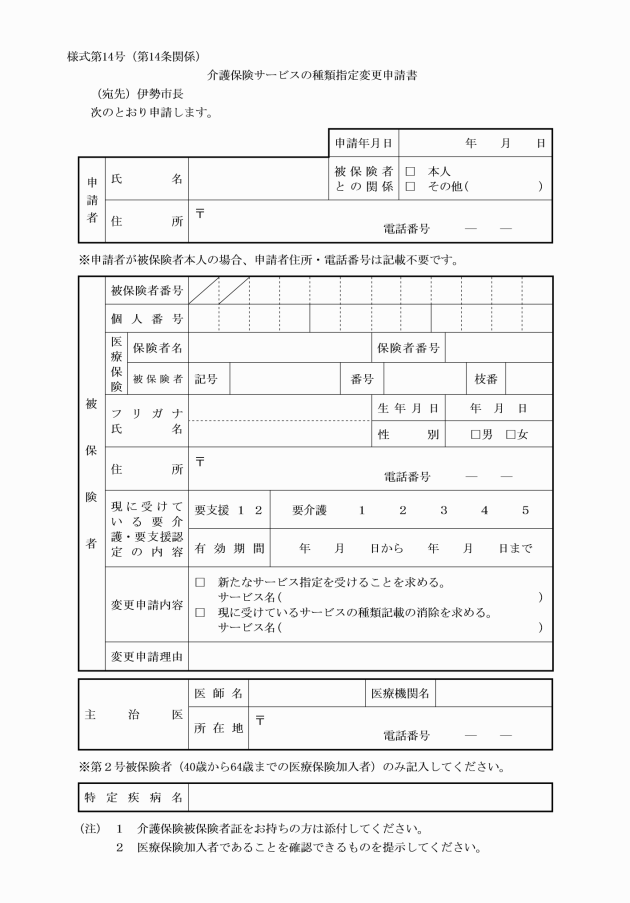

第14条 省令第59条第1項の規定による申請書は、様式第14号によるものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項において準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、診断命令書によりその指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けることを命ずるものとする。

3 市長は、法第37条第2項の規定による申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更した場合、又は当該サービスの種類の変更を認めなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

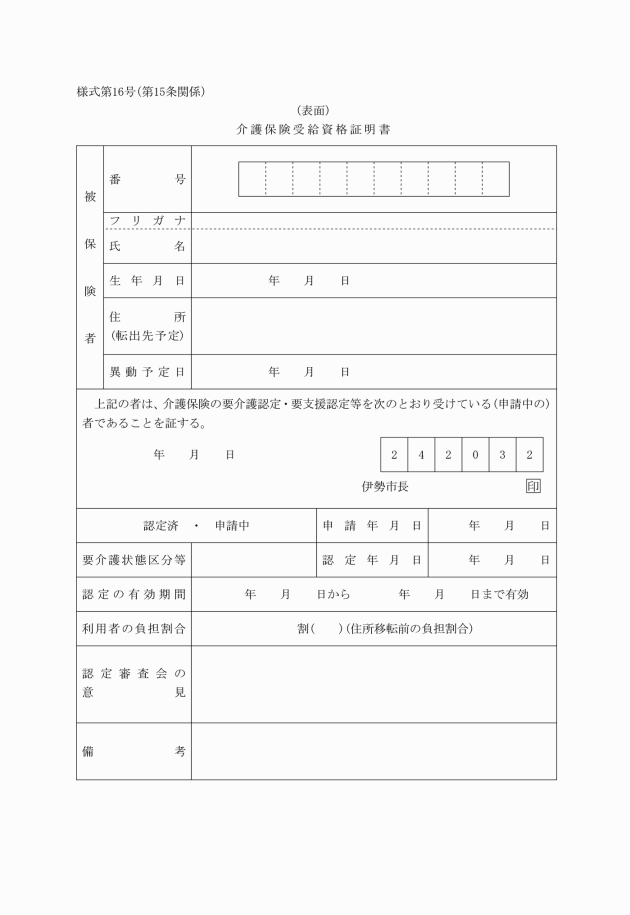

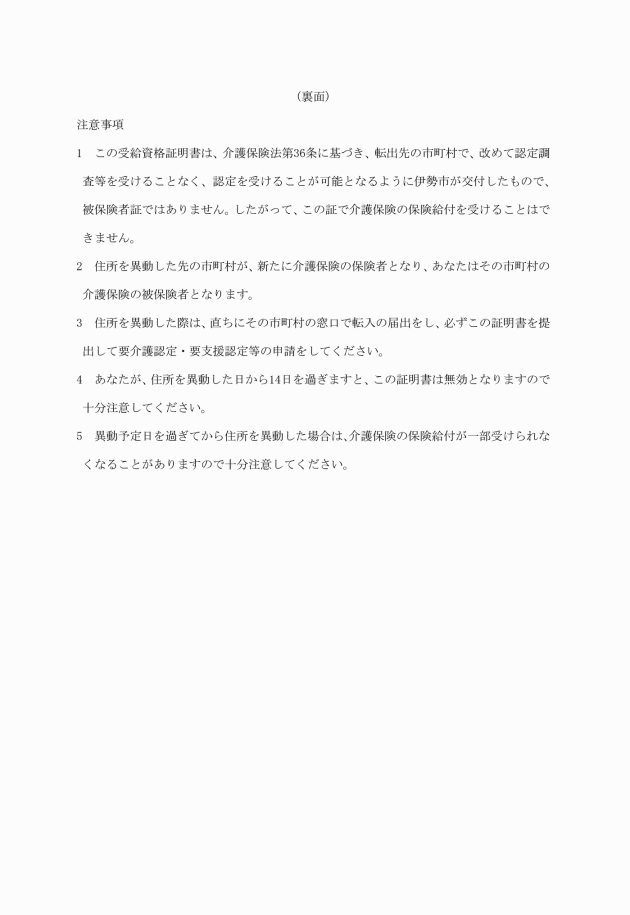

(受給資格証明書の交付)

第15条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合(住所地特例対象被保険者を除く。)は、介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

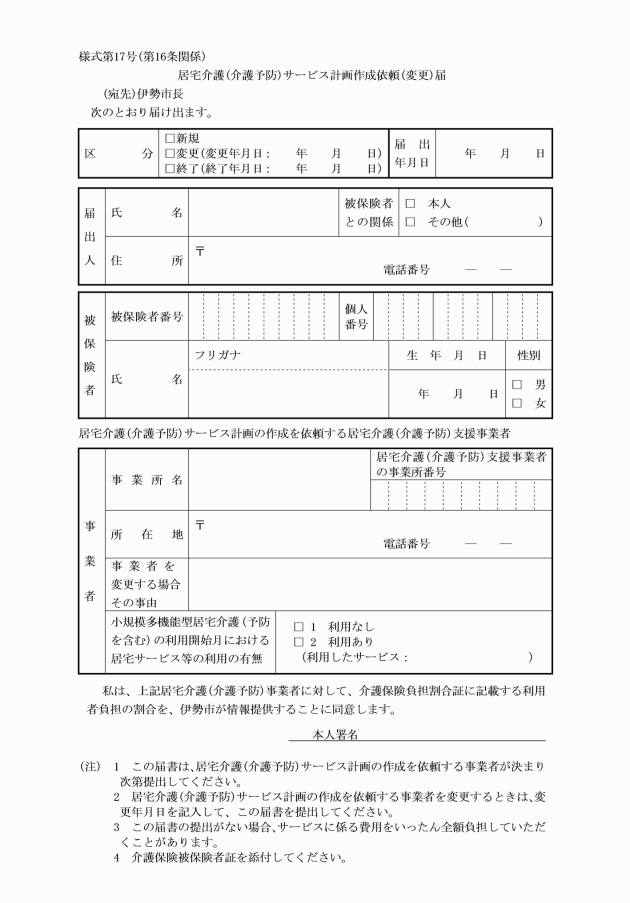

(指定居宅介護支援等の届書)

第16条 省令第77条第1項及び省令第95条の2第1項の規定による届書は、様式第17号によるものとする。

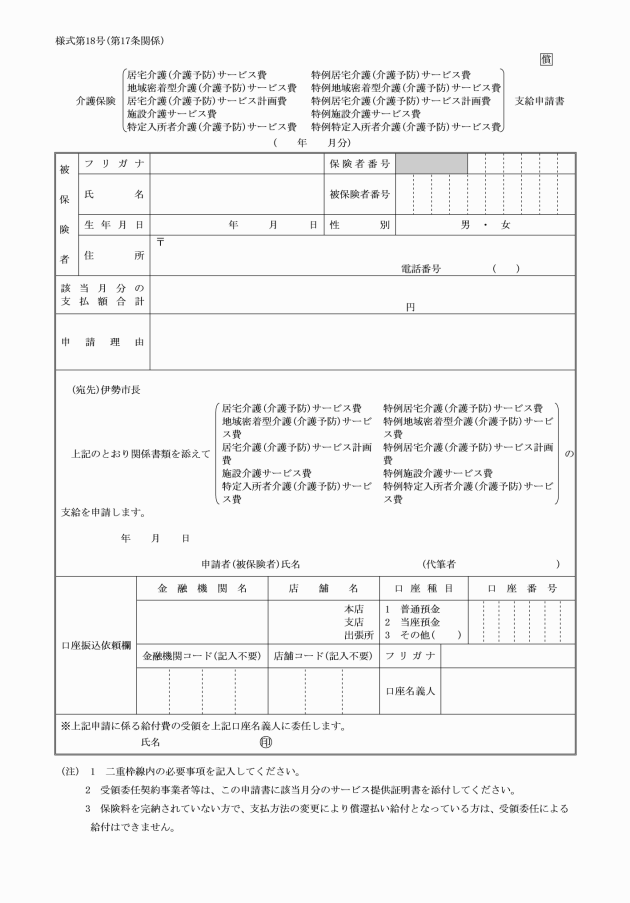

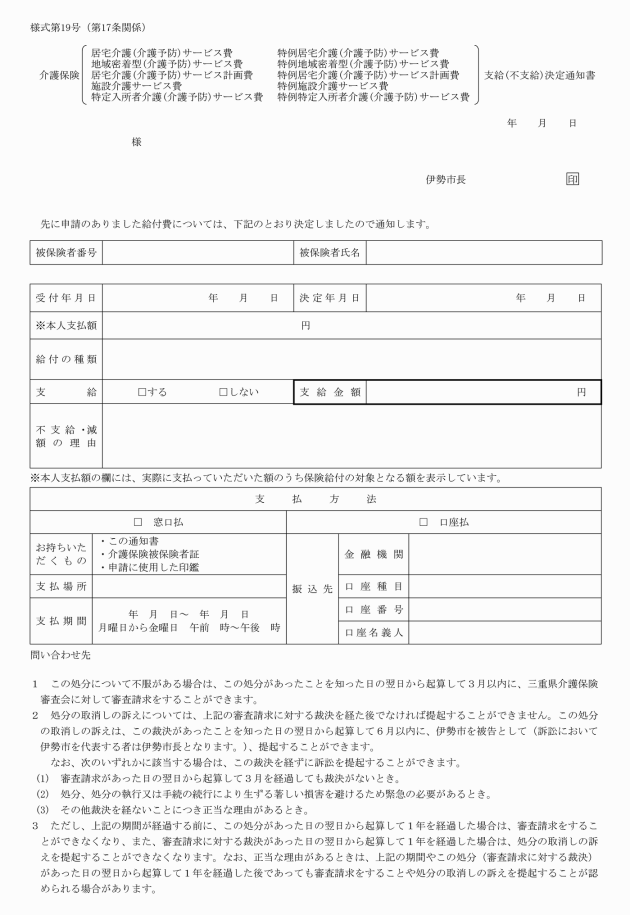

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第17条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費」という。)、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費(以下「特例地域密着型介護サービス費」という。)、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費」という。)、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費(以下「特例施設介護サービス費」という。)、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費(省令第83条の8第1項に規定する特定入所者の負担限度額に関する特例及び省令第172条の2において準用する省令第83条の8第2項に規定する要介護旧措置入所者の負担限度額に関する特例を除く。)、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費」という。)、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費(以下「特例介護予防サービス費」という。)、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費(以下「特例地域密着型介護予防サービス費」という。)、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費(以下「介護予防サービス計画費」という。)、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費(以下「特例介護予防サービス計画費」という。)、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護予防サービス費」という。)の支給を受けようとする者は、様式第18号による申請書に領収証、サービス提供証明書(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第21条に規定するサービス提供証明書をいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援提供証明書(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第11条に規定する指定居宅介護支援提供証明書をいう。以下同じ。)その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、法第41条第6項、法第53条第4項、法第42条の2第6項、法第54条の2第6項、法第46条第4項、法第58条第4項、法第48条第5項、法第51条の3第4項又は法第61条の3第4項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者又は介護保険施設に対してサービス費を支払う場合(以下「法定代理受領」という。)及び市長の登録を受けた基準該当居宅サービス事業者、基準該当介護予防サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当介護予防支援事業者により行われる基準該当居宅サービス、基準該当介護予防サービス、基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援に係る特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護予防サービス費、特例居宅介護サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費を当該基準該当居宅サービス、基準該当介護予防サービス、基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援を受けた被保険者に代わり当該基準該当居宅サービス事業者、基準該当介護予防サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当介護予防支援事業者に支払う場合(以下「基準該当代理受領」という。)は、この限りでない。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第41条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費 法第53条第2項各号又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条及び第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(6) 特例特定入所者介護サービス費 当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(7) 特例特定入所者介護予防サービス費 当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(8) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(基準該当代理受領に係る特例居宅介護サービス費等の支給申請)

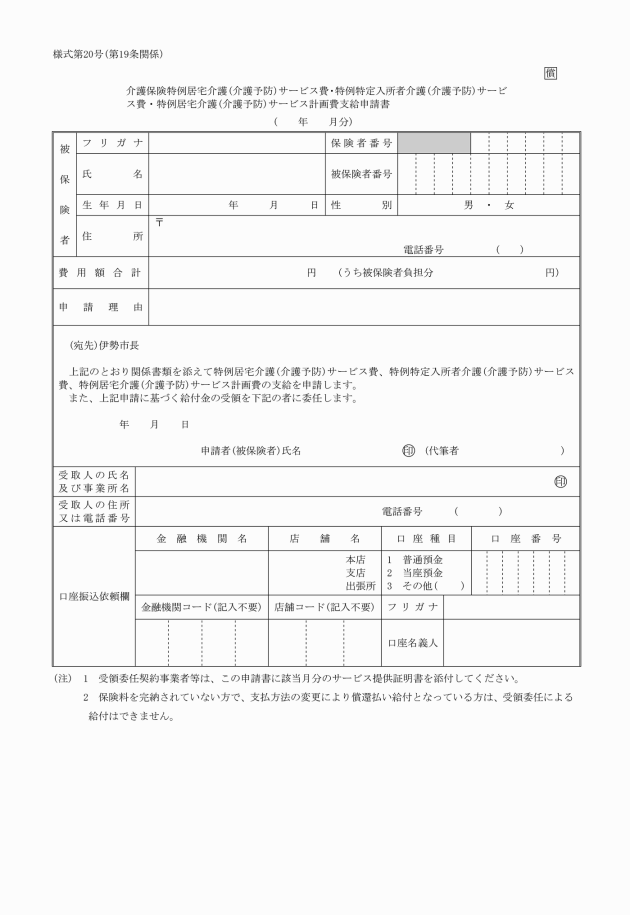

第19条 基準該当代理受領に係る特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例特定入所者介護サービス費(短期入所生活介護及び、短期入所療養介護に係るものに限る。)、特例特定入所者介護予防サービス費、特例居宅介護サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費・特例特定入所者介護(介護予防)サービス費・特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第20号)にサービス提供証明書又は指定居宅介護支援提供証明書を添付して市長に提出しなければならない。

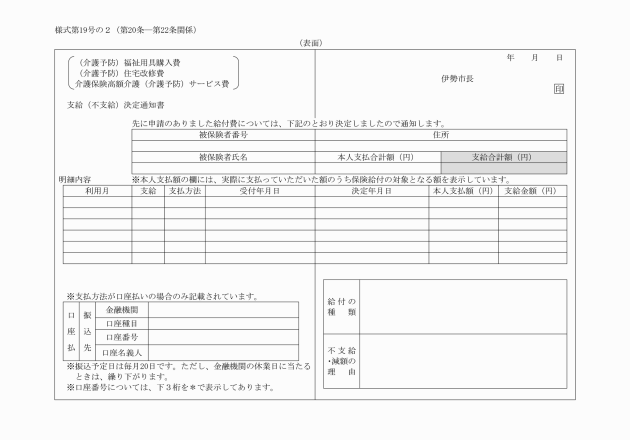

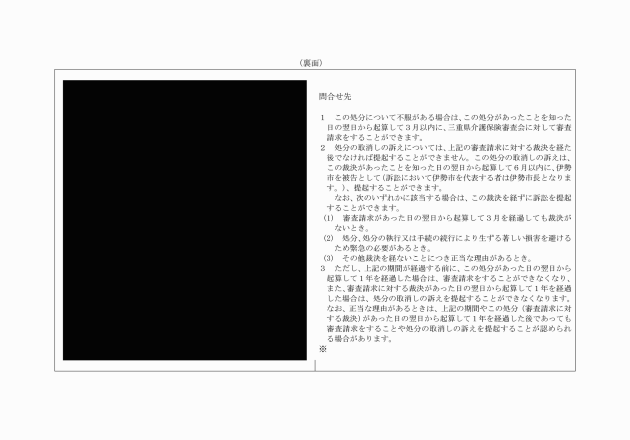

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

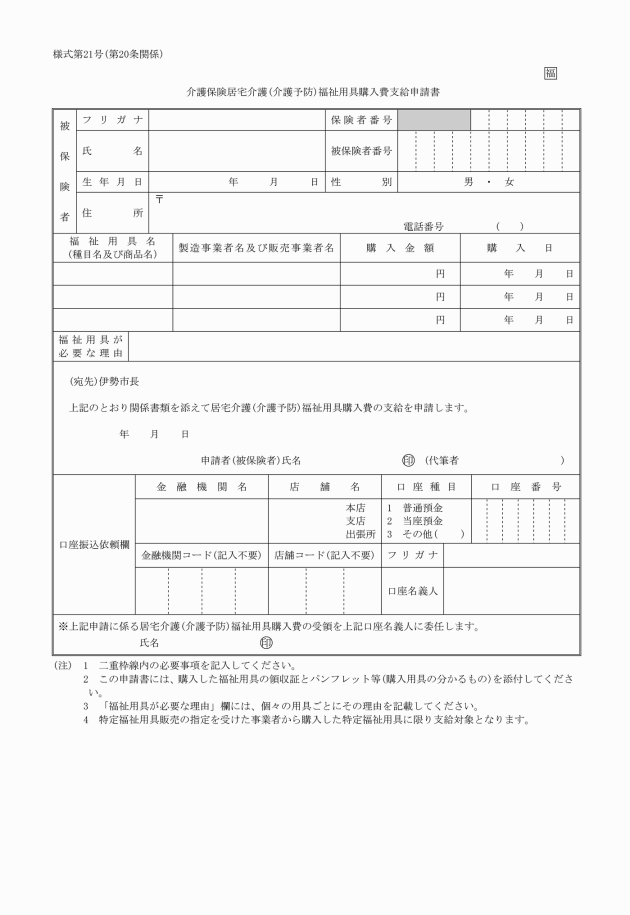

第20条 省令第71条第1項又は省令第90条第1項の規定による申請書は、様式第21号によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特定福祉用具を販売した者に居宅介護福祉用具購入費の受領を委任する場合における省令第71条第1項の申請書及び特定介護予防福祉用具を販売した者に介護予防福祉用具購入費の受領を委任する場合における省令第90条第1項の申請書並びにそれぞれの申請書の提出があった場合における償還払い支給(不支給)決定通知書の様式は、市長が別に定める。

(令5規則71・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

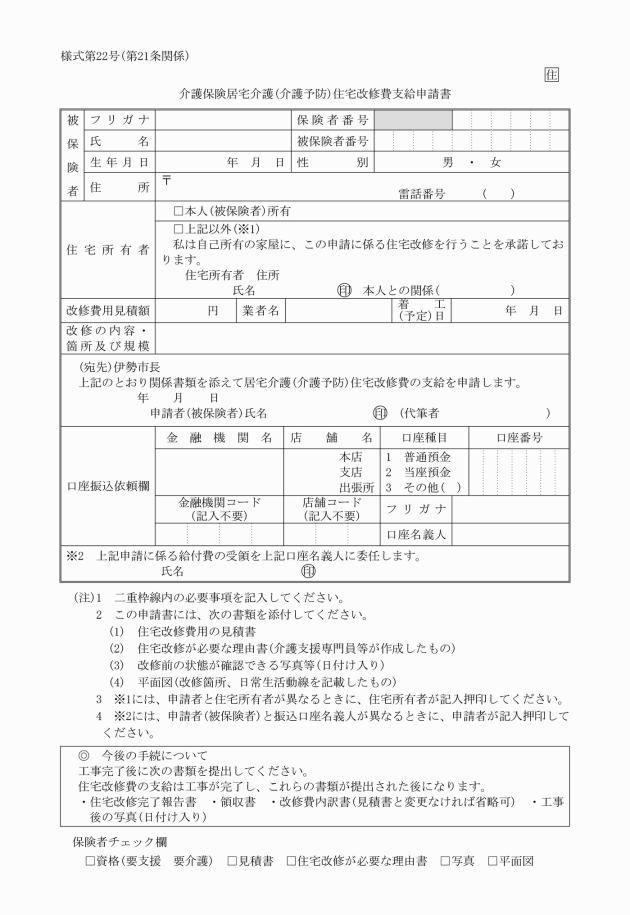

第21条 省令第75条第1項又は省令第94条第1項の規定による申請書は、様式第22号によるものとする。

2 市長は、工事完了後、省令第75条又は省令第94条の規定による書類の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定の上、償還払い支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、住宅改修を施工した者に居宅介護住宅改修費の受領を委任する場合における省令第75条第1項の申請書及び住宅改修を施工した者に介護予防住宅改修費の受領を委任する場合における省令第94条第1項の申請書並びにそれぞれの申請書の提出があった場合における償還払い支給(不支給)決定通知書の様式は、市長が別に定める。

(令5規則71・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給申請)

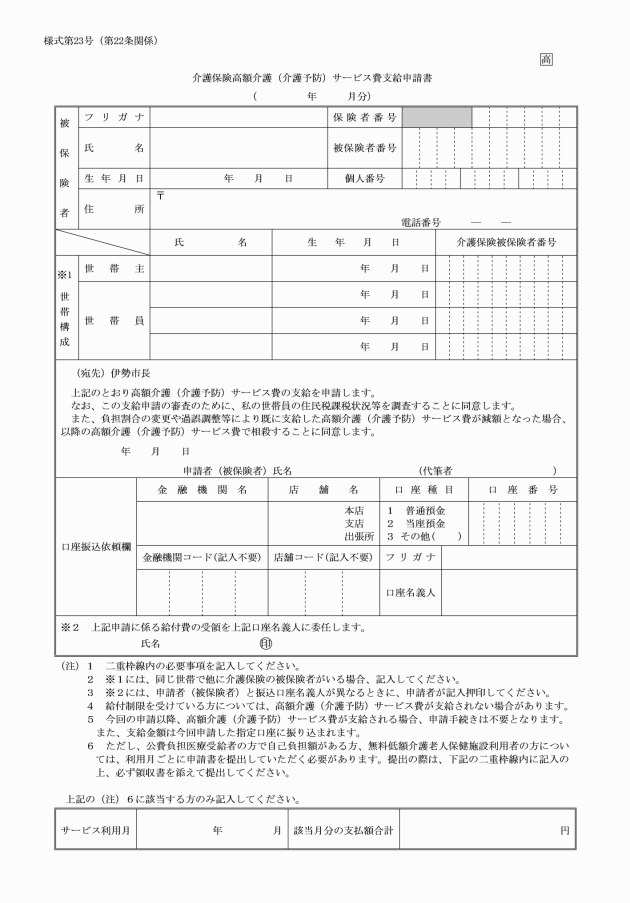

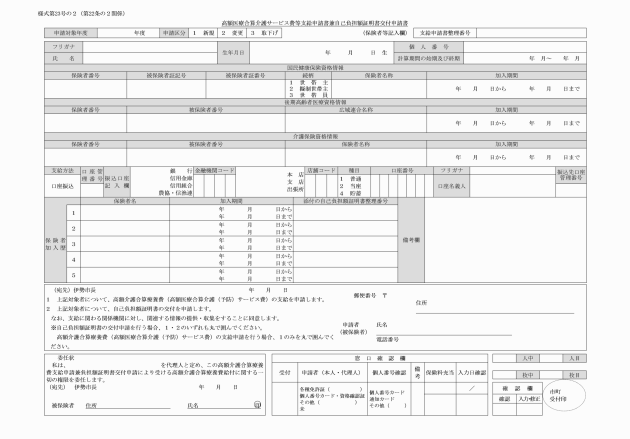

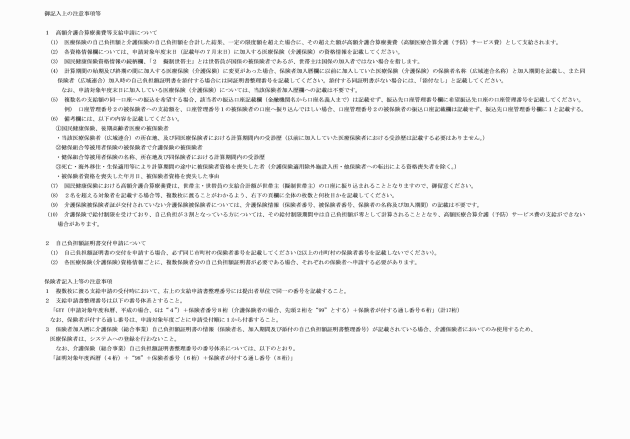

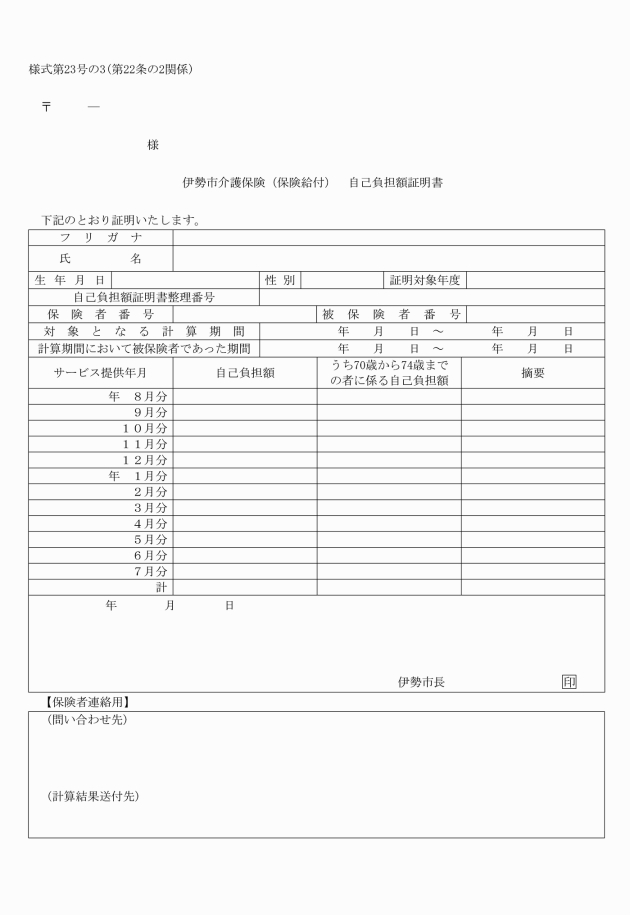

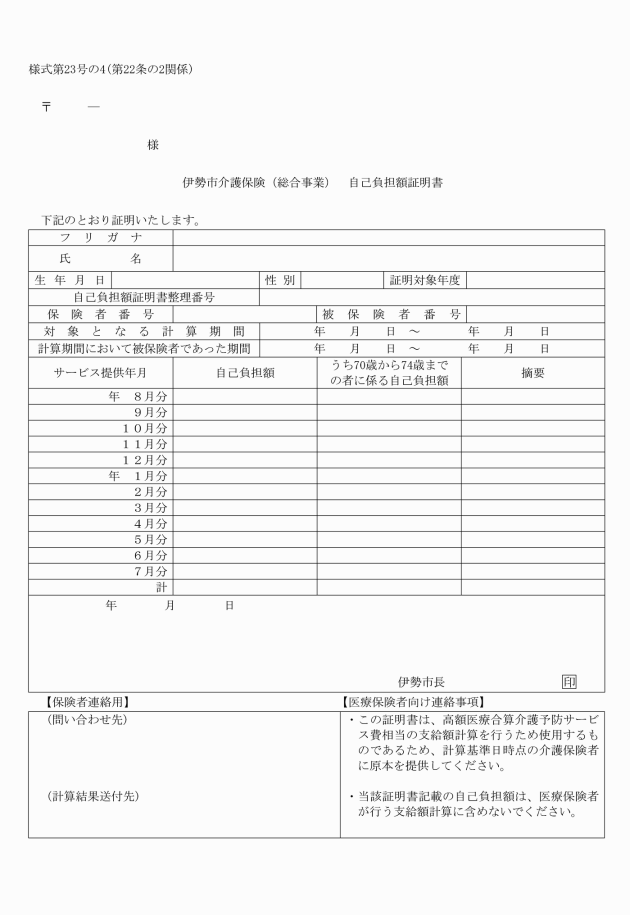

第22条 省令第83条の4第1項又は省令第97条の2第1項の規定による申請書は、様式第23号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定の上、当該申請者に償還払い支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

第22条の2 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第23号の2によるものとする。

(1) 省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に該当する者が、主たる住宅の半壊、半焼その他これらに類する被害を受けたとき 100分の95

(2) 省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に該当する者が、主たる住宅の全壊、全焼、流出その他これらに類する被害を受けたとき 100分の100

(3) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者が要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)又は要支援者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けているといないにかかわらず支援を必要とする状態にある者をいう。)であって、この規定の適用を受けた場合に生活保護法による保護(以下「保護」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援(以下「支援」という。)を必要としない状態となるとき 100分の100

(居宅介護サービス費等の額の特例の申請等)

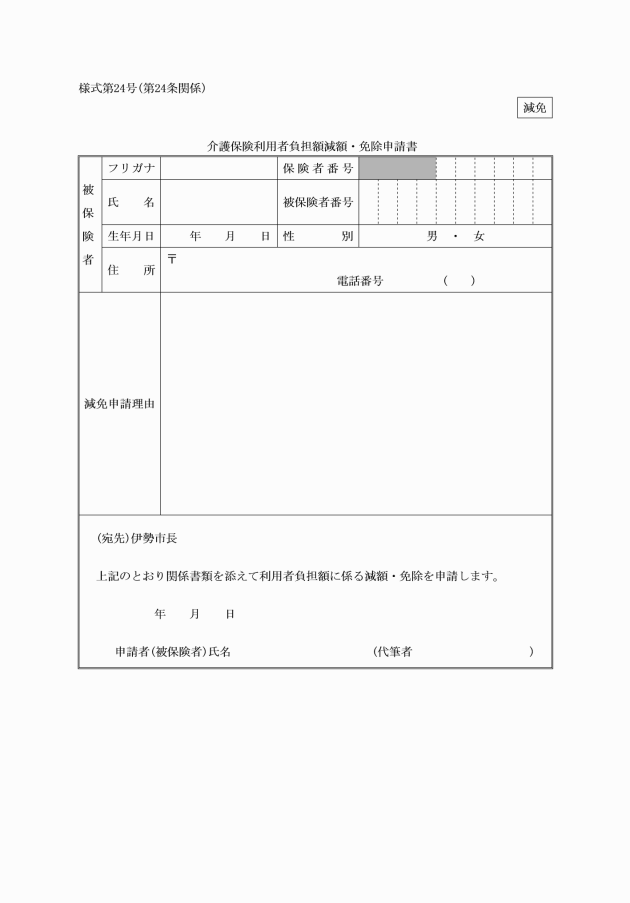

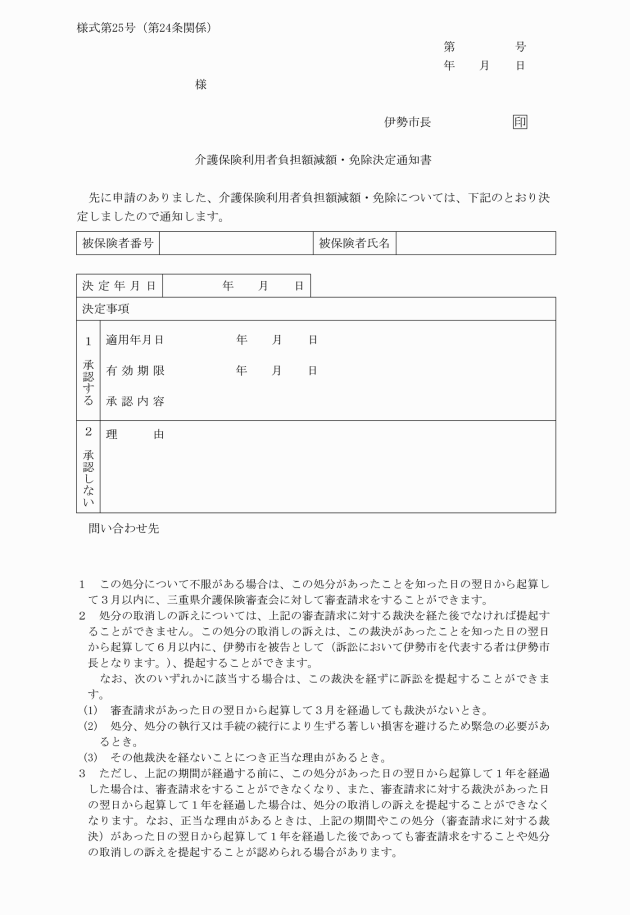

第24条 居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第24号)に、被保険者証及び災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 居宅サービス費等の額の特例の適用を受けた者は、その適用事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けた被保険者又はその属する世帯の資力その他の事情が変化したため、当該適用を受けることが適当でないと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けたと認められるとき。

(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の負担割合の変更)

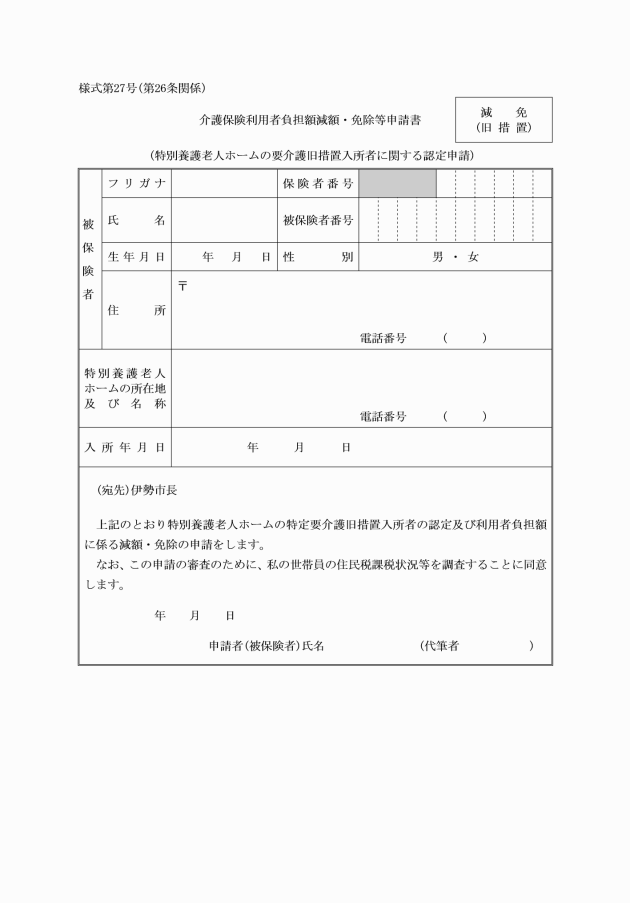

第26条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

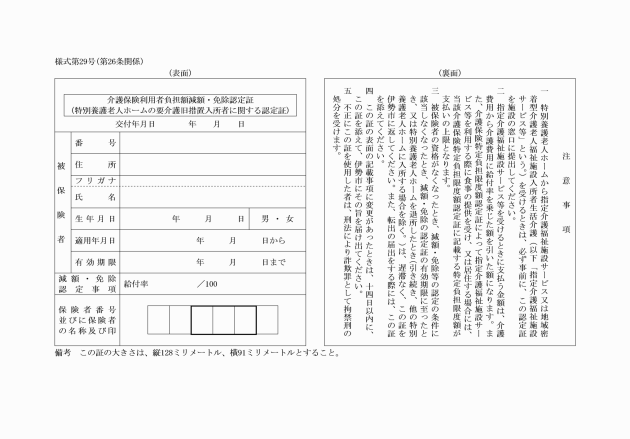

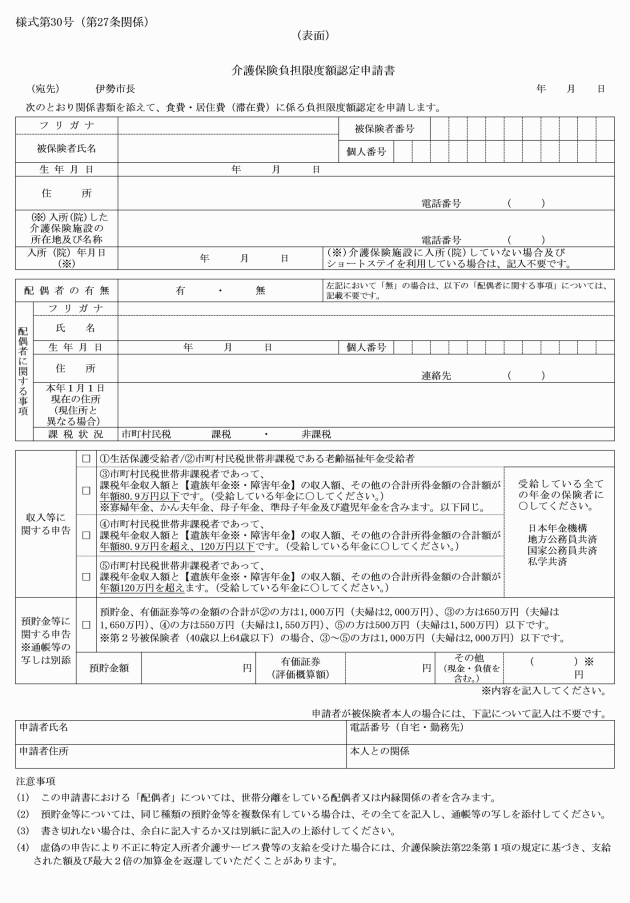

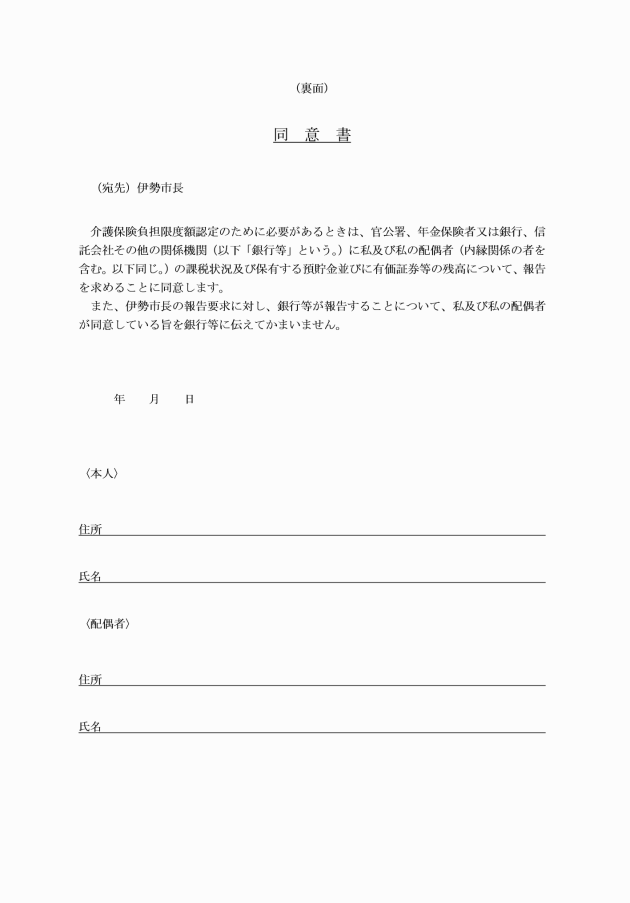

(特定入所者の介護保険負担限度額認定等に係る申請)

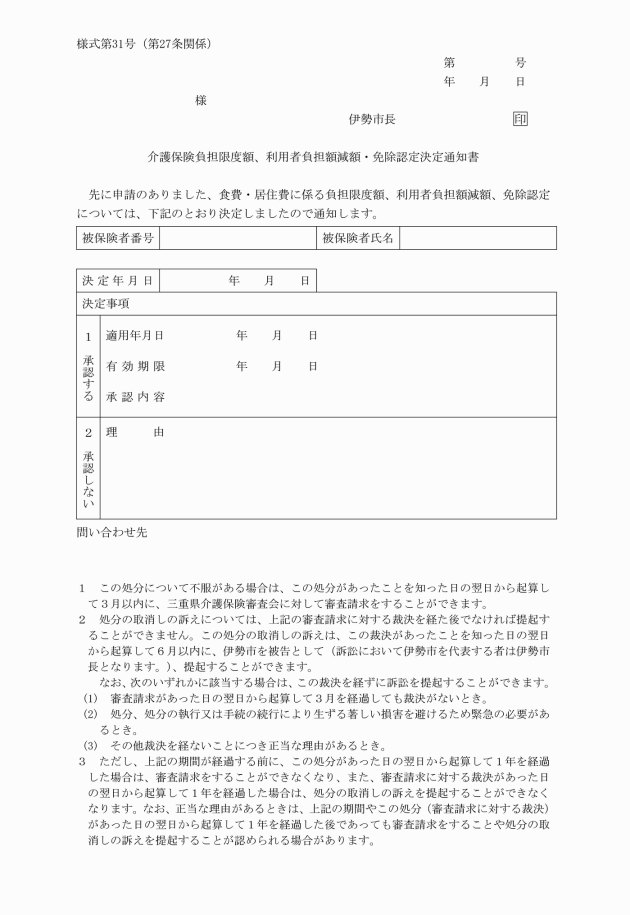

第27条 省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第30号によるものとする。

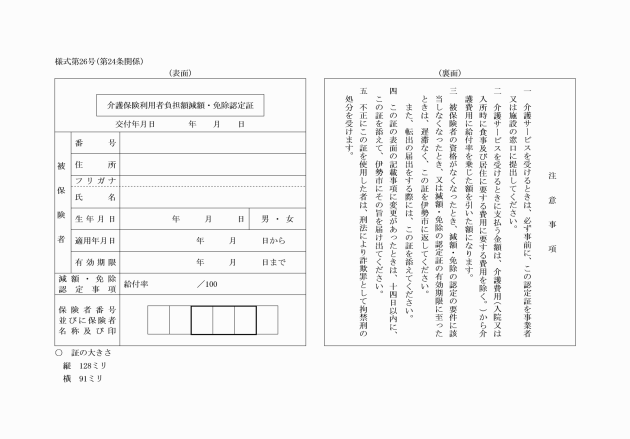

3 市長は、前項の規定により介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除の認定をした場合は、当該申請者に対し、省令第83条の6第4項に規定する認定証を交付するものとする。

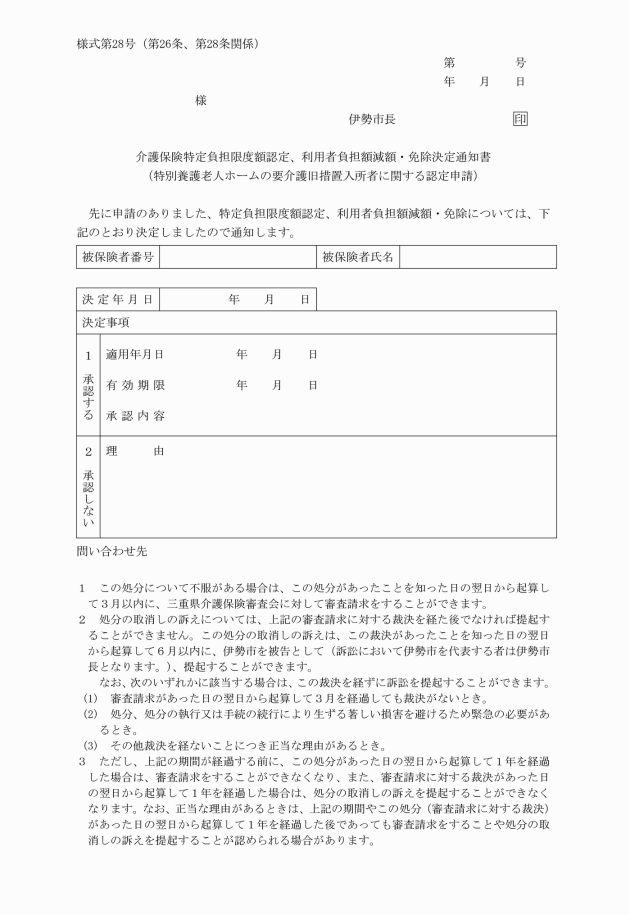

(要介護旧措置入所者の介護保険特定負担限度額認定に係る申請)

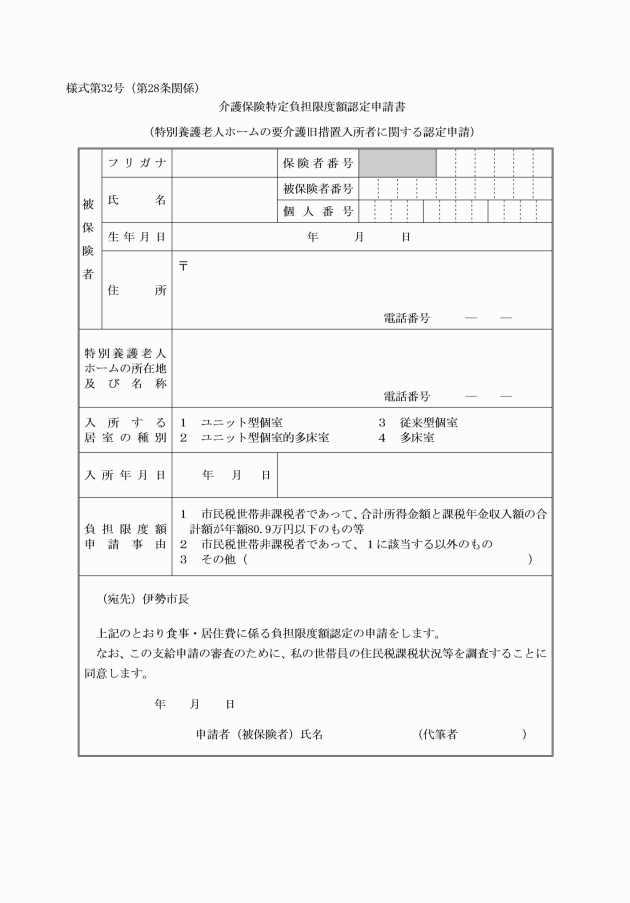

第28条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6の規定による申請書は、様式第32号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、要介護旧措置入所者の介護保険特定負担限度額の認定の可否を決定の上、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により要介護旧措置入所者の介護保険特定負担限度額の認定をした場合は、当該申請者に対し、省令第172条の2において準用する省令第83条の6に規定する認定証を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第29条 前3条に規定する認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス等を受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消し)

第30条 市長は、偽りその他不正の行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特定入所者及び要介護旧措置入所者の負担限度額に関する特例に係る申請)

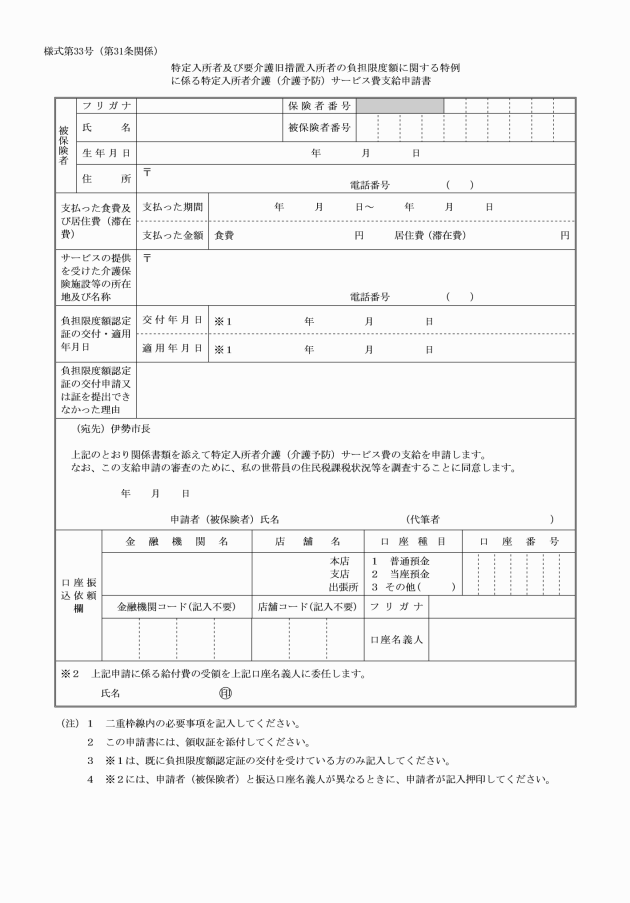

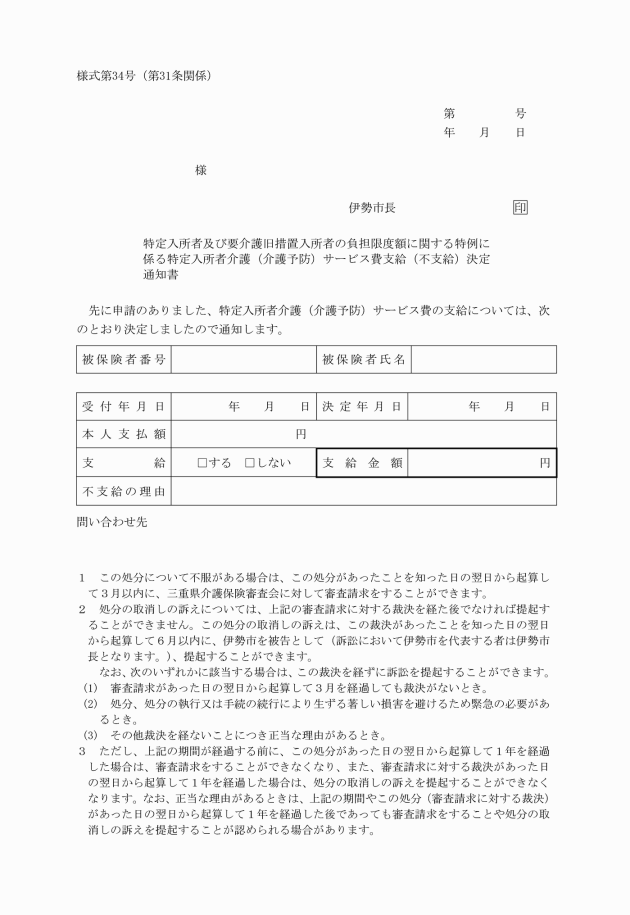

第31条 省令第83条の8第2項及び省令第172条の2において準用する省令第83条の8第2項の規定による申請書は、様式第33号によるものとする。

3 市長は、前項の規定により特定入所者又は要介護旧措置入所者の特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給を決定したときは、速やかに当該額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第32条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第5章 保険料

(特別徴収額の通知等)

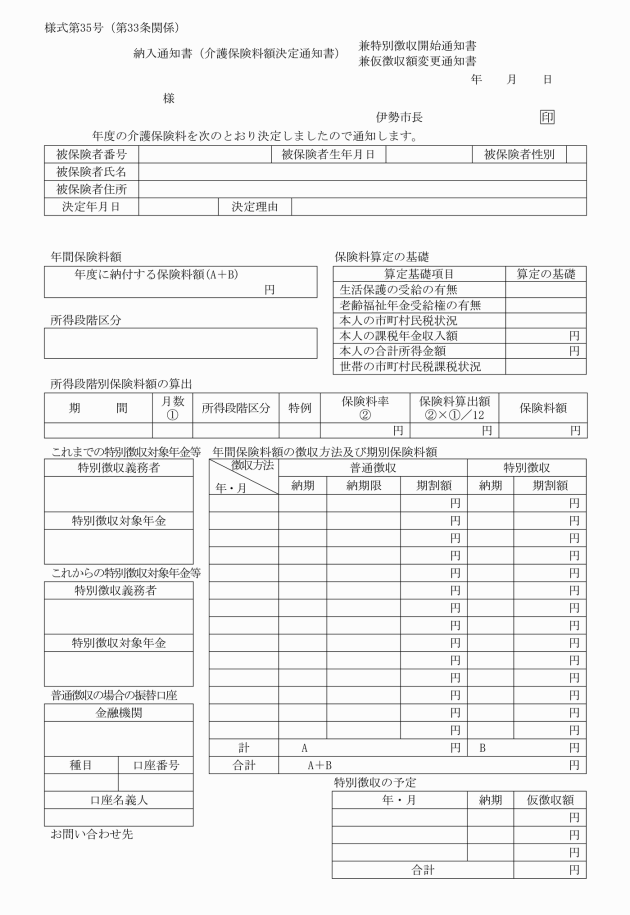

第33条 法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知等のうち特別徴収対象被保険者に係るものは、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書兼仮徴収額変更通知書(様式第35号)によるものとする。

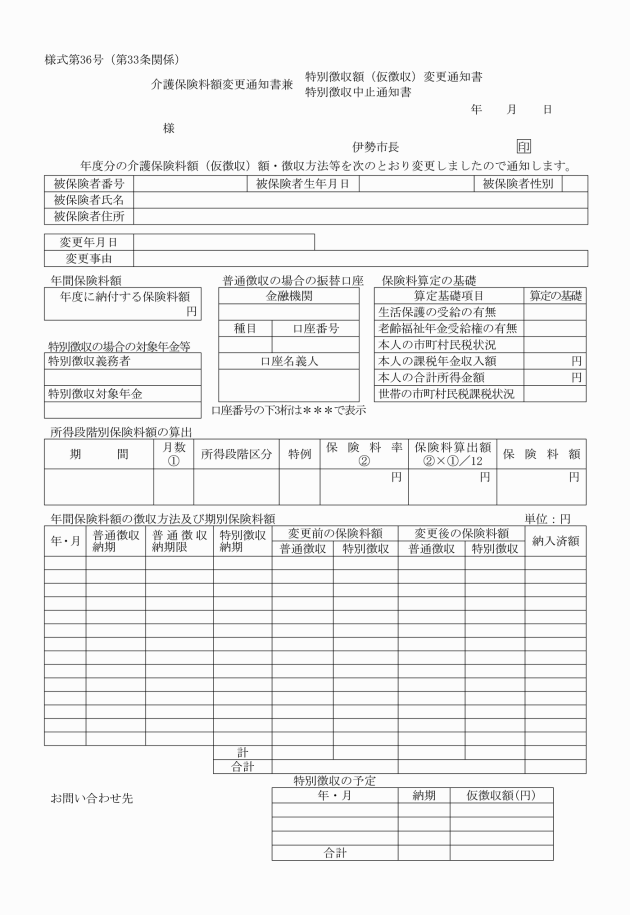

2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第36号)によるものとする。

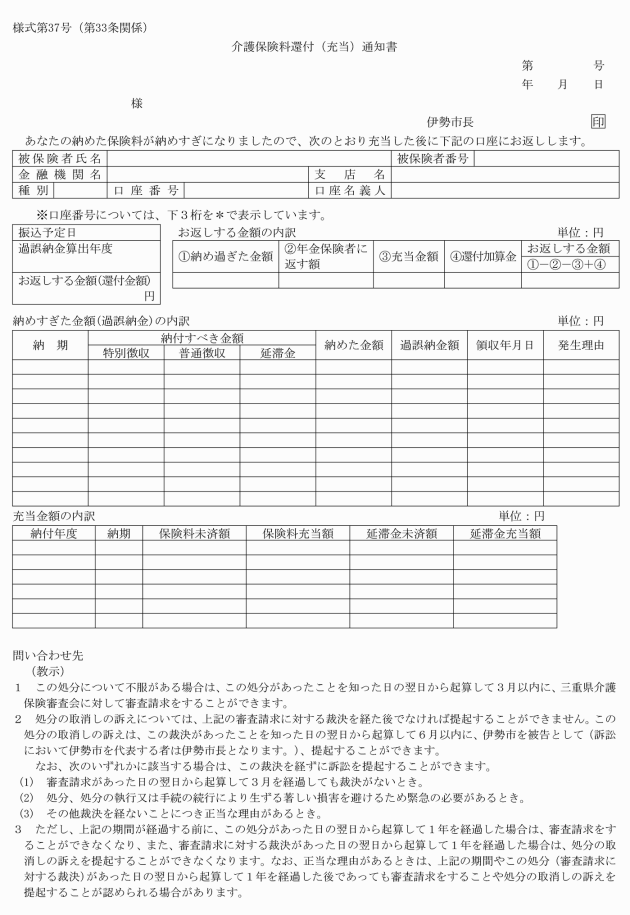

3 法第139条第2項の規定により過誤納額を当該第1号被保険者に還付し、又は同条第3項の規定により過誤納額を当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金に充当しようとするときは、介護保険料還付(充当)通知書(様式第37号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

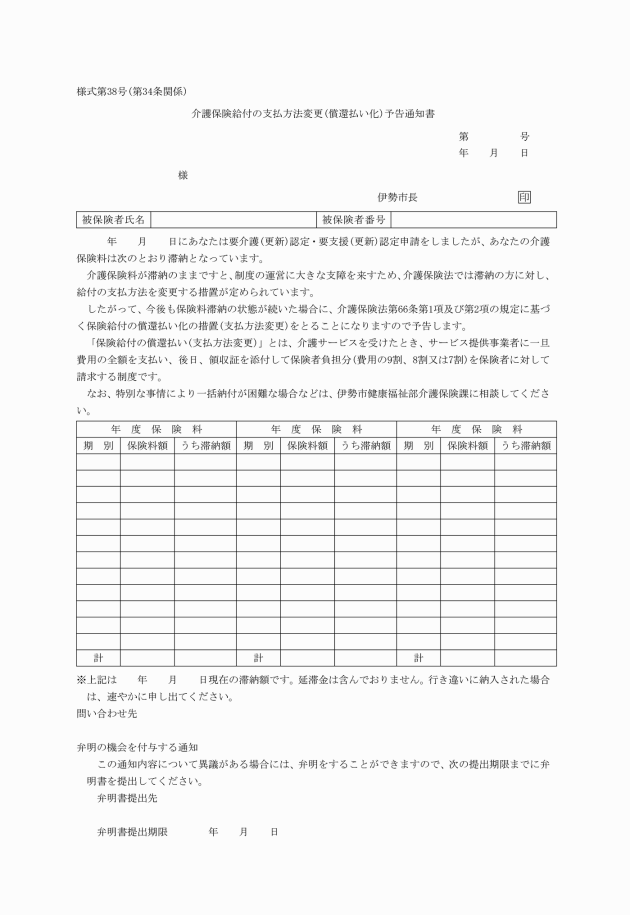

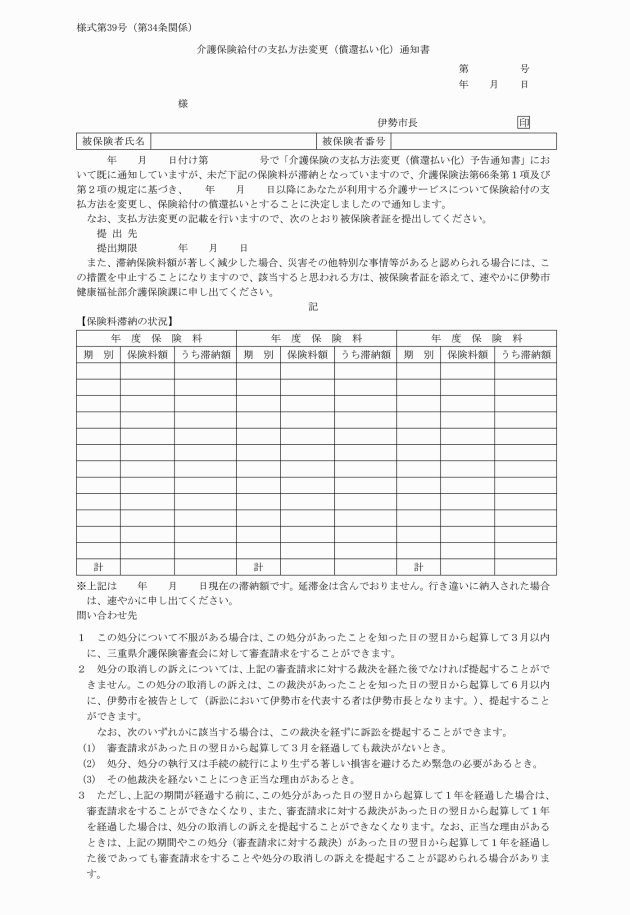

2 市長は、前項の規定により保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。

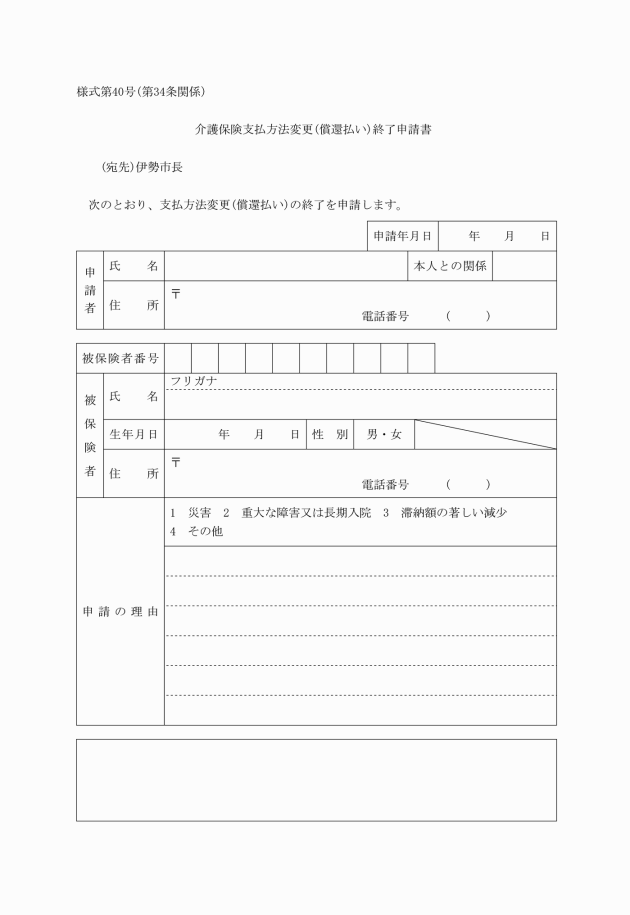

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、支払方法変更の記載を消除するものとする。

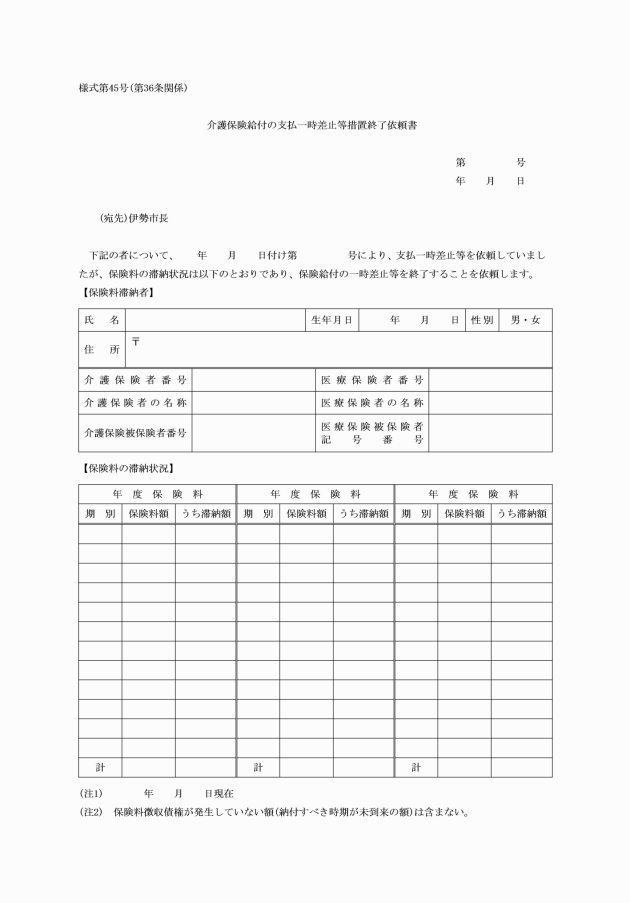

(保険給付の支払の一時差止等)

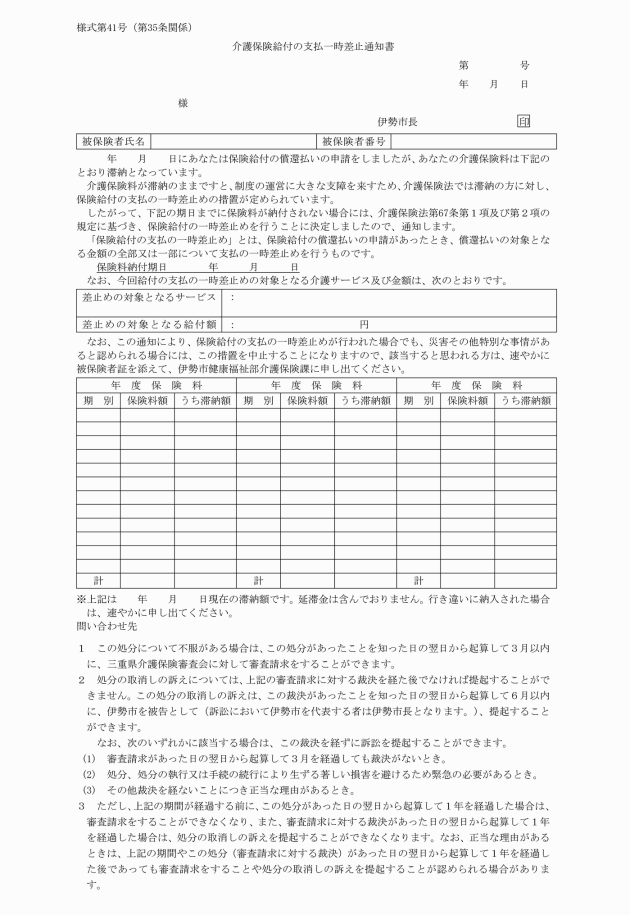

第35条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

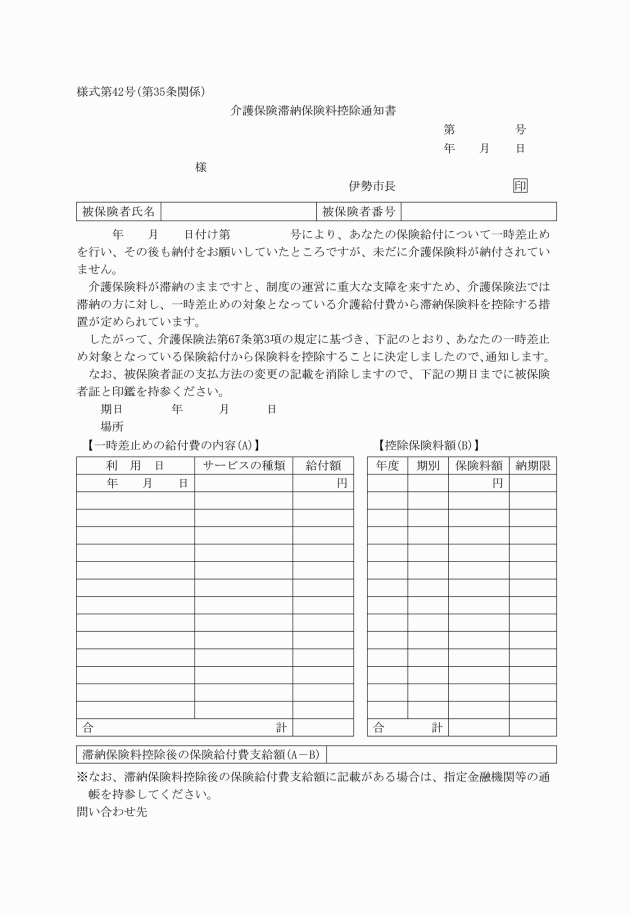

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

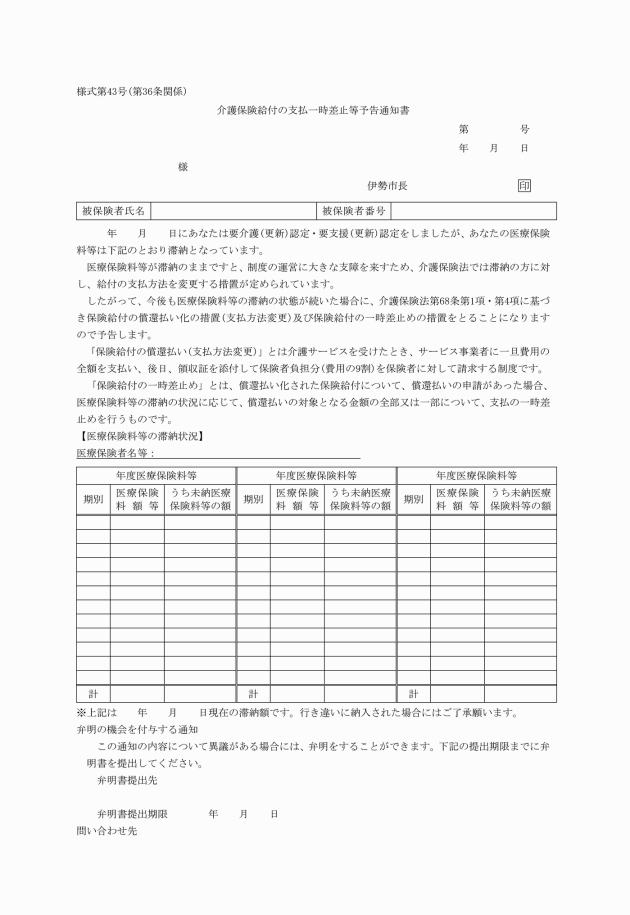

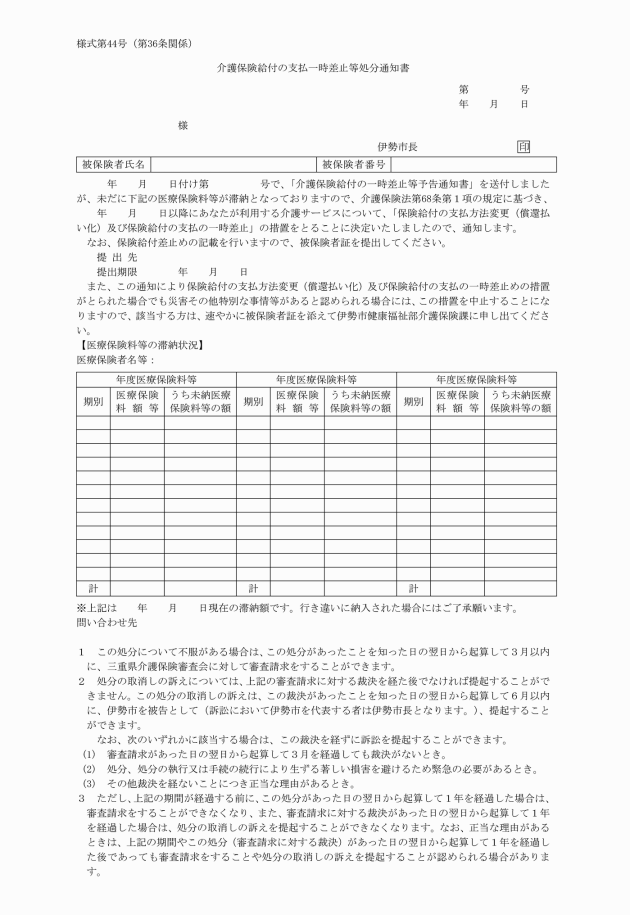

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第36条 市長は、法第68条第1項の規定を適用する場合においては、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第43号)により保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等に対し保険給付の支払方法の変更及び保険給付の一時差止めの措置をとることについて予告通知をするとともに、弁明の機会を付与し、当該通知によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合、又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、同項に規定する保険給付差止めの記載(以下「保険給付差止めの記載」という。)の処分を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により保険給付差止めの記載の処分を決定した場合は、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

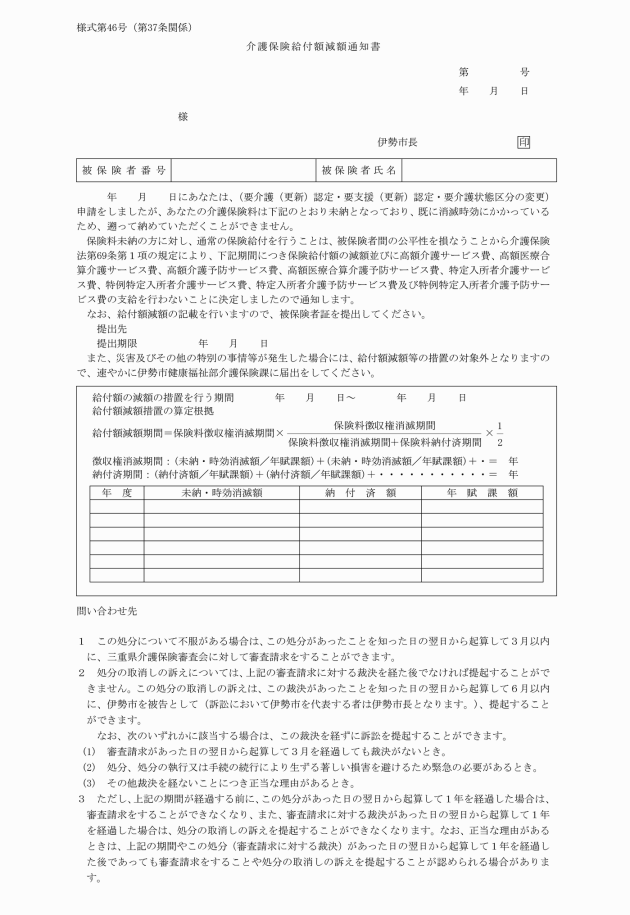

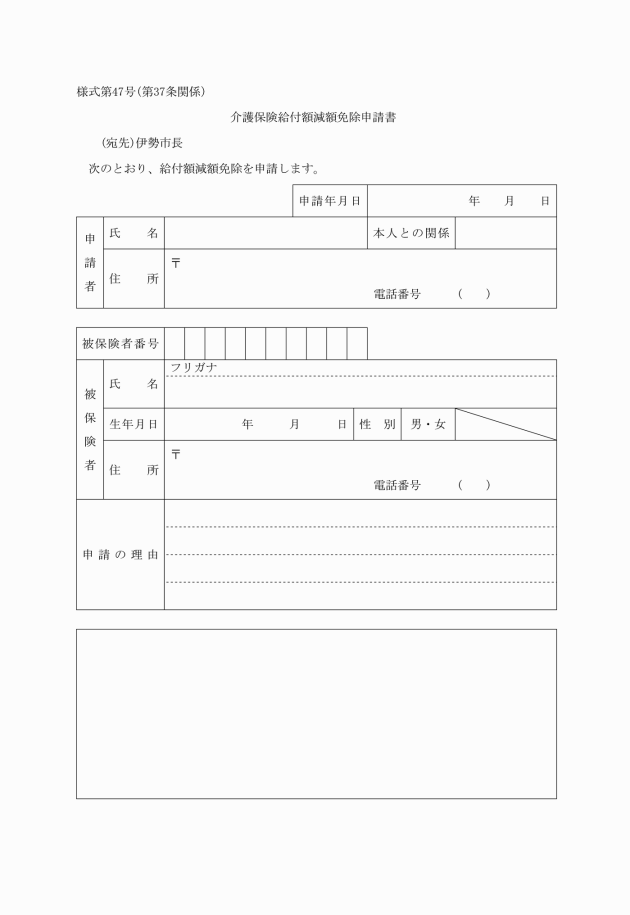

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第37条 市長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載(以下「給付額減額等の記載」という。)を行おうとする場合は、政令第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するとともに、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

(1) 納付義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、又は盗難にかかったとき。

(2) 納入通知書の送達を納付義務者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所又は居所において納付に関して処理する者がなかったとき。

(3) 前2号のほか、特別の理由があるとき。

2 前項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金の減免申請書にその事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

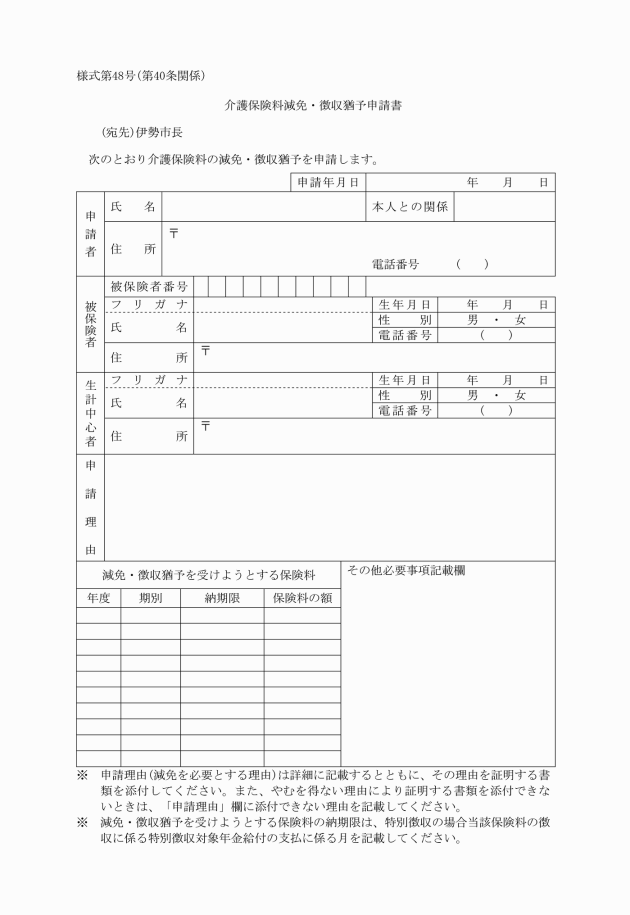

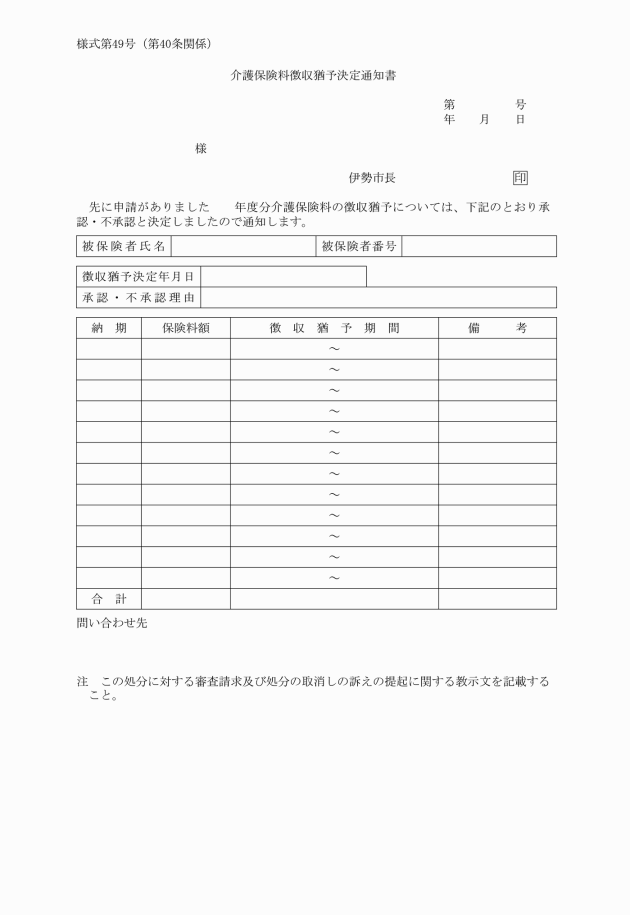

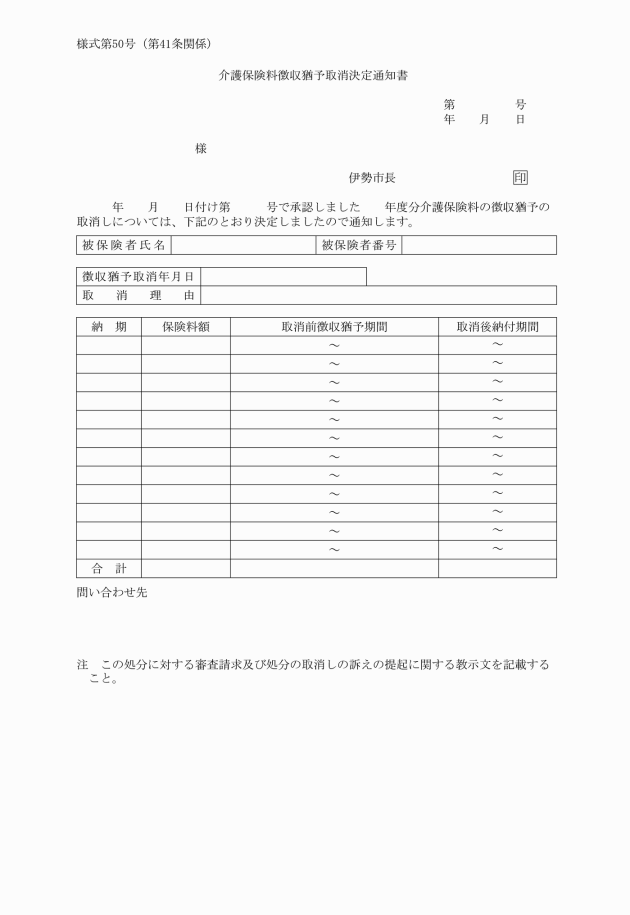

(徴収猶予の取消し)

第41条 市長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予を決定した事由が消滅したと認められた場合は、当該徴収猶予を取り消すことができる。

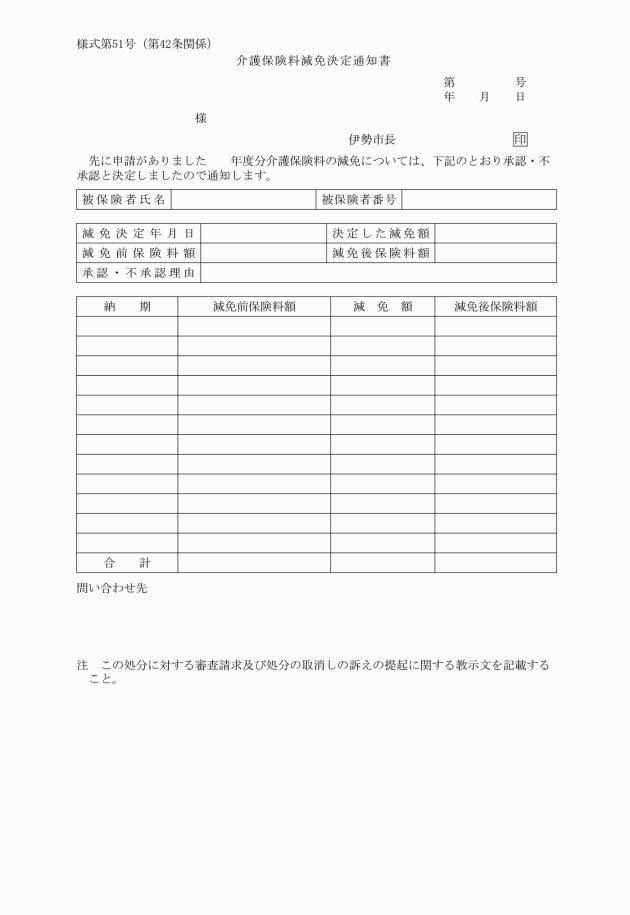

2 保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、介護保険料減免・徴収猶予申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。

(令2規則42・令5規則71・一部改正)

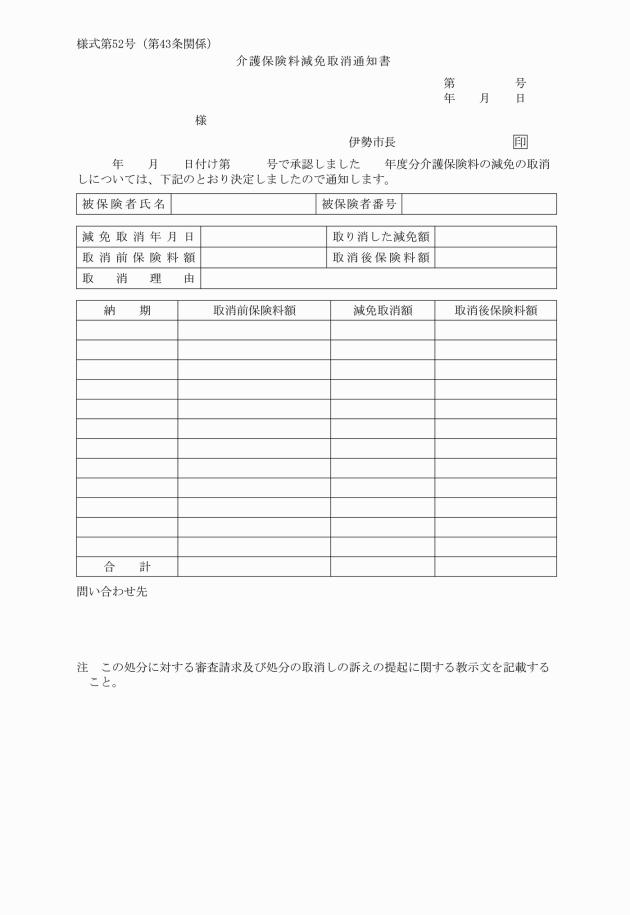

(1) 減免を受けた者又はその属する世帯の資力その他の事情が変化したため、減免を行う必要がなくなったとき。

(2) 減免の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。

(3) 保険料の納付を不当に免れようとする行為があったとき。

(保険料の過誤納)

第44条 市長は、納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(納期限が休日等の場合の措置)

第45条 保険料の各納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直後の日曜日等でない日をもって納期限とする。

第6章 雑則

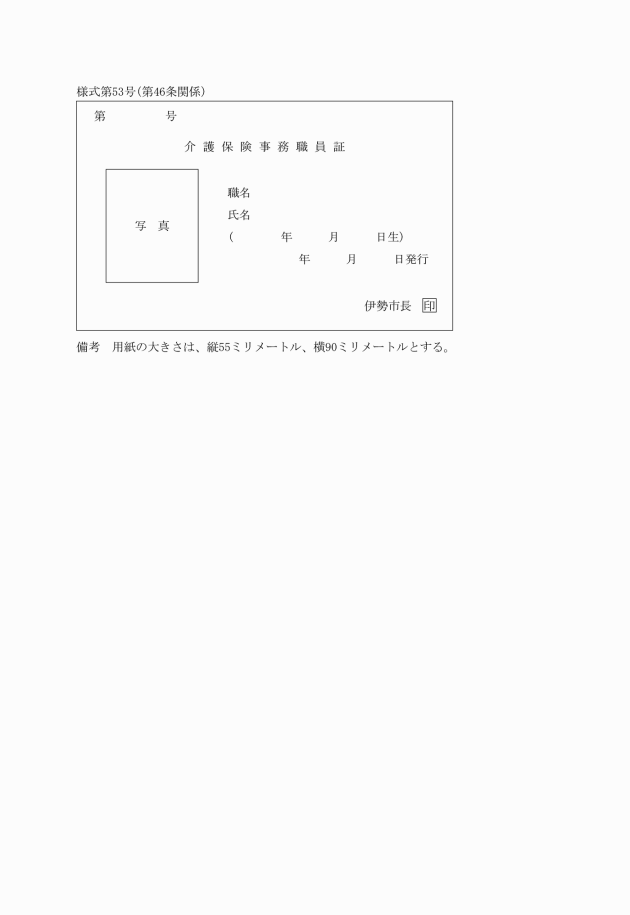

(介護保険事務職員証の携帯)

第46条 保険料その他法の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の賦課徴収又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により保険料等の滞納処分を行う職員は、介護保険事務職員証(様式第53号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市介護保険規則(平成12年伊勢市規則第20号)又は度会Ⅰ部介護保険事務組合介護保険条例施行規則(平成13年度会Ⅰ部介護保険事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(1) 条例附則第8項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算定した額。ただし、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

算式

(A×B/C)×d

算式の符号

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この号において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 当該主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |

210万円以下であるとき。 | 10分の10 |

210万円を超えるとき。 | 10分の8 |

(令2規則42・追加、令3規則35・令5規則21・一部改正)

(令5規則21・追加)

5 条例附則第9項に規定する規則で定める日は、令和5年12月26日とする。

(令5規則66・追加)

附則(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月4日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成20年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市介護保険規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成21年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市介護保険規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成21年11月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年4月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年11月19日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年9月29日規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年7月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は平成29年4月1日から、附則第5項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

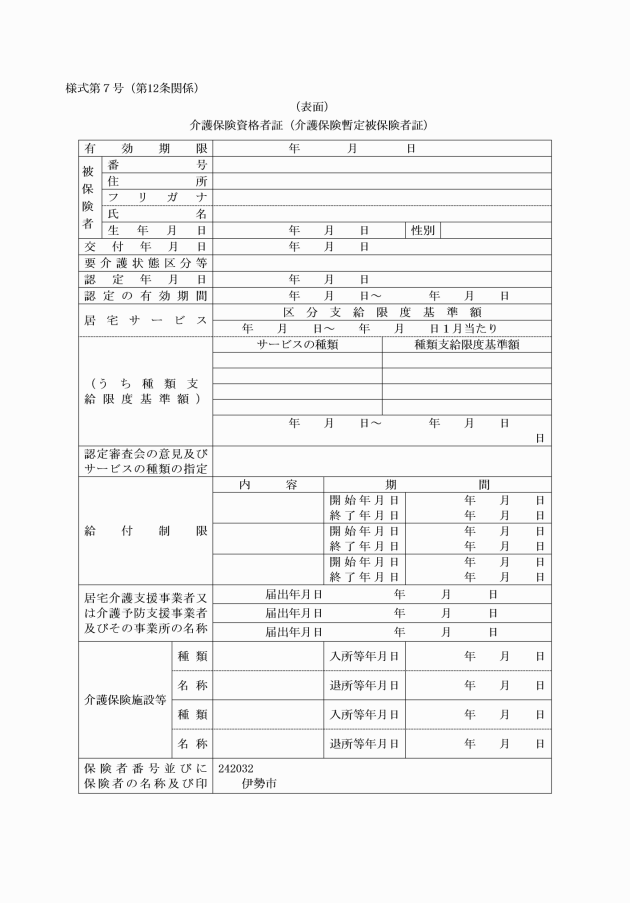

2 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の伊勢市介護保険規則様式第7号に規定する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)は、改正後の伊勢市介護保険規則様式第7号に規定する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)とみなす。

3 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市介護保険規則に定める様式第6号、様式第8号、様式第23号の2、様式第23号の3、様式第35号及び様式第36号の規定による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 第2条の規定による改正後の伊勢市介護保険規則別表条例第10条第1項第1号に掲げる事由に該当する場合の項の規定は、平成29年度以降の年度分の保険料の減免について適用し、平成28年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 第1条の規定による改正後の伊勢市介護保険規則の規定に基づく特定入所者の介護保険負担限度額認定に係る申請その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

附則(平成27年10月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市介護保険規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年6月2日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市介護保険規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成29年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定、第22条の3第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「省令第83条の4の4第2項」の次に「(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに様式第17号及び様式第30号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市介護保険規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成29年11月2日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市介護保険規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成30年7月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第18条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費又は特例施設介護サービス費の支給について適用し、施行日前に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費又は特例施設介護サービス費の支給については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月16日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第42条第2項及び附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表備考の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る減免について適用し、同日前の申請に係る減免については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

附則(令和3年6月21日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第3項の規定及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

附則(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年2月14日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市介護保険規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年3月29日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月11日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月28日規則第71号)

この規則中、第20条に1項を加える改正規定及び第21条に1項を加える改正規定は令和6年1月4日から、第42条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年5月12日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

附則(令和7年9月2日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市介護保険規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市介護保険規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第42条関係)

(令2規則42・令3規則7・一部改正)

区分 | 減免の対象となる者 | 減免する保険料額 |

条例第10条第1項第1号に掲げる事由に該当する場合 | 災害により第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が所有し、かつ、現に居住の用に供する住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。以下「損害金額」という。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、かつ、前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下同じ。)が10,000,000円以下の者 | 当該者が納付すべき当該年度分の保険料額のうち、当該損害を受けた日以後に到来する納期限に係る納付すべき額の合算額に次の区分による割合を乗じて得た額 1 損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき ア 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき 10分の10 イ 前年の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき 10分の5 ウ 前年の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき 10分の2.5 2 損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき ア 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき 10分の5 イ 前年の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき 10分の2.5 ウ 前年の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき 10分の1.25 |

条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる事由(以下「収入の減少」という。)のいずれかに該当する場合 | 主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合であって、次の各号のいずれの場合にも該当する者 1 減免申請のあった日以前3箇月間の収入の総額から推計した主たる生計維持者の当該年の合計所得金額が、前年の合計所得金額の2分の1以下に減少することが見込まれるとき。 2 当該減免事由発生後の世帯の状況により推計した市町村民税の課税非課税の別及び合計所得金額を用いて、区分に応じて算定した保険料の額が、現に属する区分の保険料の額に比べて減少するとき。 | 当該者について、政令第39条第1項各号に掲げる区分(以下「区分」という。)に応じて新たに算定した保険料の額と現に属する区分の保険料の額との差額に市長が適当と認める割合を乗じて得た額 |

条例第10条第1項第5号に掲げる事由に該当する場合 | 条例第3条第1項第1号に規定する者の中で、次の各号のいずれにも該当する者 (1) 被保護者でない者 (2) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該年度分の地方税法による市町村民税が課税されていない者 (3) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の当該年度中の収入見込額の合計額が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の年額に当該世帯に属する者の数を乗じて得た額以下である者 (4) その世帯に属する者以外の者から生活費の支援を受けていない者 (5) その世帯に属する者以外の者の地方税法等の扶養親族又は医療保険の被扶養者となっていない者 (6) 資産などを活用しても、なお生活が困窮している者 | 当該者が納付すべき当該年度分の保険料額のうち申請日以後に到来する納期限に係る納付すべき額の合算額について、条例第3条第1項第1号に規定する額の2分の1に相当する額 |

法第63条の規定の適用を受けており、かつ、その期間が1月を超える者 | 当該事由の生じた日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前月までの月数分の保険料の合計額 | |

その他市長が特に必要と認める者 | 当該者が納付すべき当該年度分の保険料額のうち申請日以後に到来する納期限に係る納付すべき額の合算額について、市長が定める額 |

備考 減免する保険料額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令4規則6・全改、令6規則56・一部改正)

(令7規則43・全改)

(令4規則6・全改、令6規則56・一部改正)

(令3規則46・一部改正)

(令3規則46・一部改正)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令3規則46・一部改正)

(令7規則26・一部改正)

(令3規則46・一部改正)

(令7規則26・一部改正)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令6規則56・一部改正)