○伊勢市公文例規程

平成17年11月1日

訓令第7号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号。以下「文書管理規程」という。)第4条第5項の規定に基づき、公文書について必要な事項を定めることを目的とする。

(公文書の定義)

第2条 この訓令で公文書とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法規文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、市議会の議決を経て制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、市長が制定するもの

(2) 公示文書

ア 告示 法令の定める事項又は処分、決定等で公示する必要があると認める事項を、管内一般又はその一部に公示するもの

イ 公告 条例、規則及び告示以外で、管内一般又はその一部に公示するもの

(3) 令達文書

ア 訓令 庁中及び所属の機関又はこれらの職員に対して発する指示、命令等で公表するもの

イ 訓 庁中及び所属の機関又はこれらの職員に対して発する指示、命令等で公表しないもの

ウ 指令 特定の個人又は団体からの申請、願等に対して、許可し、認可し、又は指示命令するもの

(4) 一般文書

ア 照会 職務を執行するため、行政機関、個人又は団体等に対して問い合わせるもの

イ 回答 照会又は依頼に対して、答えるもの

ウ 諮問 一定の機関に対して、所定の事項について意見を求めるもの

エ 答申 諮問を受けた機関等が、その諮問に対して意見を述べるもの

オ 申請又は願 行政機関に対して、許可、認可又は補助等一定の行為を求めるもの

カ 届 行政機関に対して、一定の事項を届け出るもの

キ 進達 経由すべきものとされている申請(願)書、報告書その他の書類を、官公庁等に取り次ぐもの

ク 副申 官公庁等に進達する書類に参考意見等を添えるもの

ケ 通知 行政機関、個人又は団体等に対して、一定の事実又は意思を知らせるもの

コ 報告 上級機関等に対して、一定の事実、経過等を知らせるもの

サ 依頼 行政機関、個人又は団体等に対して、一定の事項を頼むもの

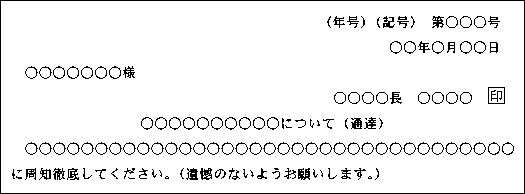

シ 通達 上級機関が下級機関又は所属職員に対して、職務執務上の細目的事項、法令の解釈、運用等について指示し、又は命令するもの

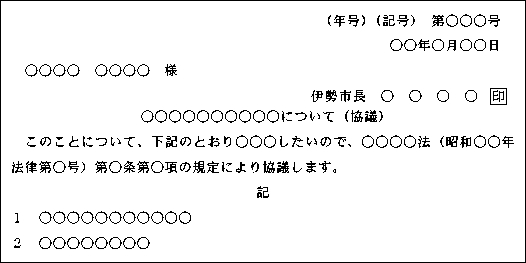

ス 協議 行政機関、個人又は団体等に対して、一定の事項を打ち合わせ、相手方の同意を求めるもの

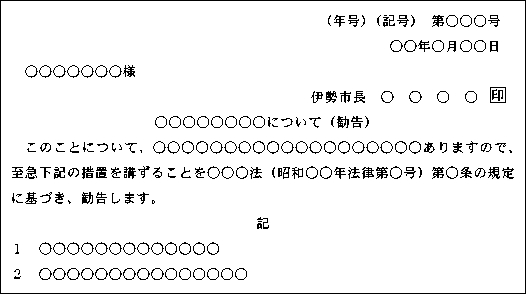

セ 勧告 行政機関、個人又は団体等に対し、一定の事項について相手方にある処置を勧め、又は促すもの

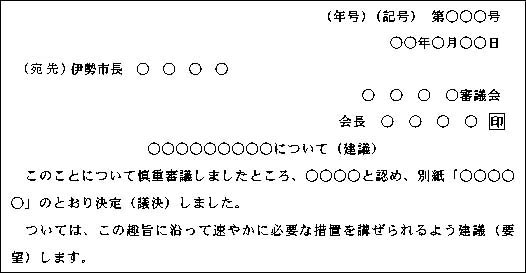

ソ 建議 諮問機関が自発的に意見や希望を申し出るもの

タ その他 請求し、督促し、又は伝達するもの

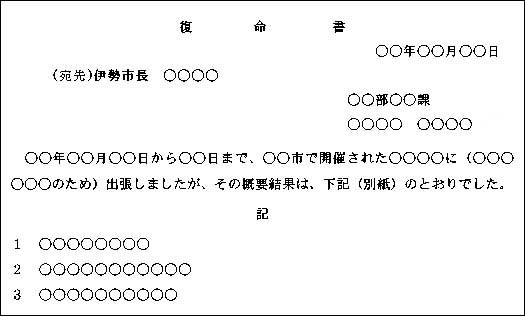

(5) 部内文書

ア 伺 事務の処理、計画に当たって、処理権限を有する者の意思決定を受けるため、その事務を担当する職員が作成するもの

イ 復命 上司から命ぜられた特定事項の調査又は会議の出席等の結果について、報告するため作成するもの

ウ 上申 上司又は上級機関に対して、意見、事実等を述べる場合に用いるもの

エ 内申 上申と同様の意味であるが、主として、内部の人事関係の事項等内密に意見を述べる場合に用いるもの

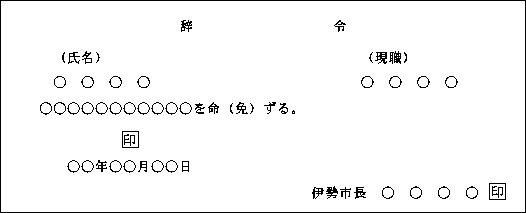

オ 辞令 公務員の身分、給与その他異動について、その旨を記載し当人に交付するもの

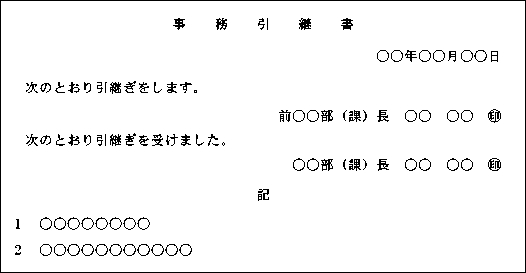

カ 事務引継 退職、休職又は異動の際、担当事務の処理てん末を後任者又は所定職員に引き継ぐもの

(6) 表彰文

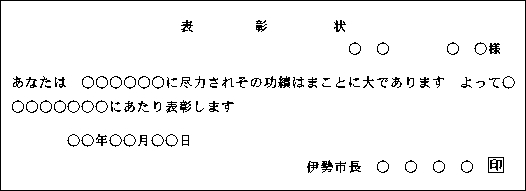

ア 表彰状 一般の模範となるような個人又は団体等の行為を賞揚するために用いるもの

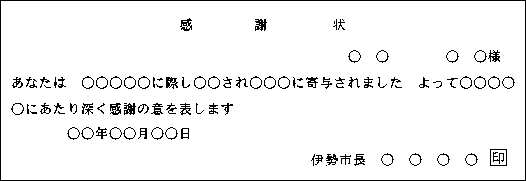

イ 感謝状 事務、事業等の遂行に積極的に協力又は援助した者に対し、感謝の意思を表示するために用いるもの

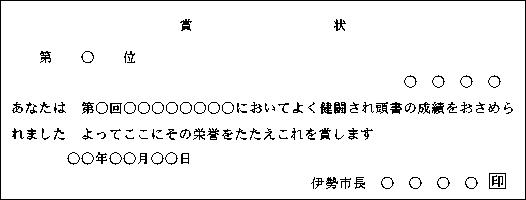

ウ 賞状 展覧会、品評会、講習会等において、優秀な成績を収めた者を賞するために用いるもの

(7) 契約書、訴願書、決定書、証明書その他これらに類するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員がその職務権限に基づいて作成する文書及び図面

(令3訓令7・一部改正)

(用字、用語及び文体)

第3条 公文書に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名及び音訓については、それぞれ次の各号に掲げるものによるものとする。ただし、人名、地名及び外国語から転用されたもの等については、この限りでない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

2 公文書の用語については、次の基準によるものとする。

(1) 特殊な言葉、堅苦しい言葉及び誤解を生ずるおそれのある言葉は用いないこと。

(2) 日常一般に使用している易しい言葉及び口調のよい言葉を用いること。

(3) 音読する場合、意味が2様にとれるものはなるべく避け、耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いること。

3 公文書の文体については、次の基準によるものとする。

(1) 文体は、原則として「である」体を用い、一般文書及び表彰文等には、なるべく「ます」体を用いること。

(2) 文書は、口語体を用いること。

(3) 文書は、簡潔、論理的かつ要領よくまとめること。

(4) 文書は、なるべく箇条書の方法で行うこと。

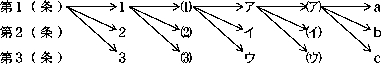

4 項目を細別する必要があるときに用いる見出し符号は、原則として次の各号に掲げる順序によるものとする。ただし、条例は次条の規定によるものとする。

5 公文書の書き方は、全て左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により、縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁で縦書きと定めているもの

(3) 縦書きを常例とするもの

(4) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの

(令3訓令7・一部改正)

(条例の形式等)

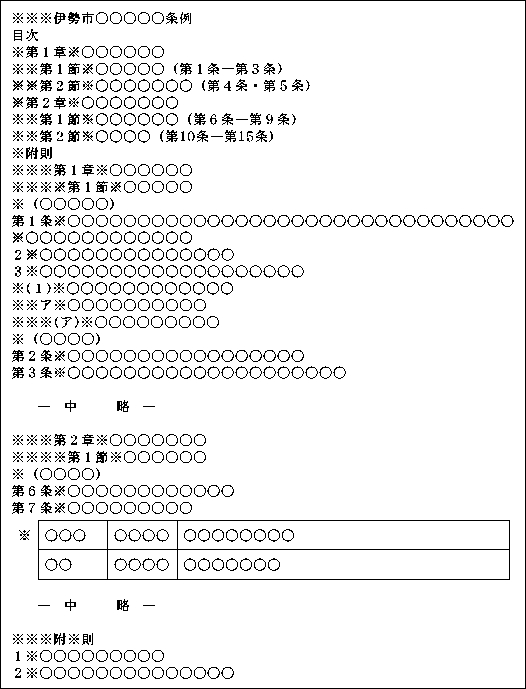

第4条 条例の起案方式及び文字の配列は、次の基準によるものとする。

(1) 条例は、題名、本則及び附則をもって構成すること。

(2) 題名は、伊勢市を冠し、その条例が何であるかが一見して分かる内容を適切に表現し、なるべく簡単な名称を用い、抽象的で他の条例とまぎらわしい題名は付けないこと。

(3) 題名は、目次の有無にかかわらず1番先に置き、上から4字目から書き出し、終字を切り上げず、2行にわたる場合は、また4字目から並べて書くこと。

(4) 本則は、内容の短いもののほかは、条に分けること。

(5) 本則が多くの条文からなる条例には、章の区分を置き、更に章の中に節の区分を、節の中に款の区分を置くものとする。また、特に条文の多い条例には、章の分類の上に編を置くことができる。

(6) 前号の場合には、目次を付けること。

(7) 簡単なものを除き、条文にはなるべくその内容を簡単に表わす「見出し」をつけること。その位置は、条文の前に括弧書にして置き、連続する2以上の条文が共通の事項に関するものである場合には、前の条文にまとめて「共通の見出し(共通見出し)」を付けること。

(8) 項には、第2項以下から「2」、「3」のように項番号を付けること。項番号は1字目に、文章は1字空けて3字目から書き出し、2行以上になる場合には、2行目以後の初字は2字目から書くこと。

(9) 号は、「1」、「2」の数字を用い、2字目に配列し、文章は1字空けて書き出し、2行以上になる場合には、2行目以後の初字は3字目から書くこと。

(10) 号を更に細分するときは、通例「ア」、「イ」、「ウ」・「(ア)」、「(イ)」、「(ウ)」の順に従って用いること。

(11) 附則は、項をもって構成し、「附則」と表示し、その配字は、「附」は4字目、「則」は6字目とし、文章は、2字目から書くこと。

(12) 附則の文章が長くなる場合は、項番号を付けること。この場合、項番号は1字目に、文章は3字目から書き出し、2行以上になる場合には、2行目以後の初字は2字目から書くこと。

(13) 附則は、まず、条例の施行期日を規定し、次に、当該条例制定に伴う経過規定(経過規定が多数になる場合は、当該条例の本則の規定の順序に従い規定する。)、その次には、当該条例によって必要となる既存条例の廃止規定、その次には、当該条例によって必要となる既存条例の改正規定を規定すること。ただし、廃止規定において、廃止される条例が構成上基本的に重要である場合又は経過規定において当該規定が多数になる場合の廃止規定については、施行期日の規定の次に規定すること。

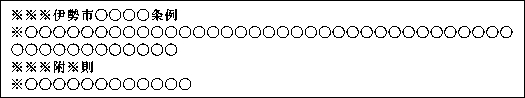

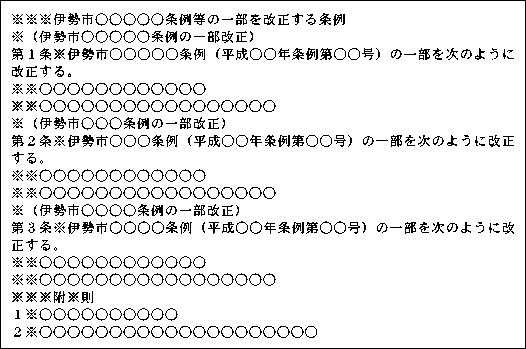

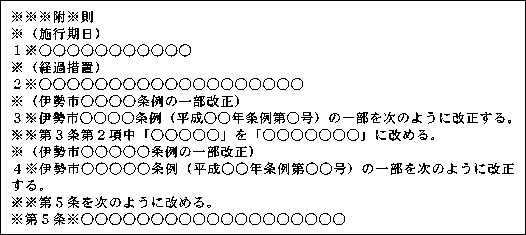

2 条例の形式は、次のとおりとする。

(1) 新たに制定する場合

ア 本則が多数の条文からなる場合

イ 本則が単則の場合

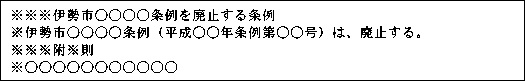

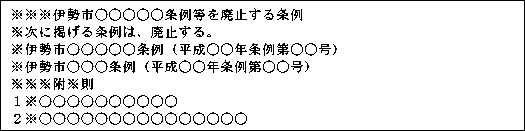

(2) 廃止する場合

ア 一つの条例を廃止する場合

イ 二つ以上の条例を一つの条例で廃止する場合

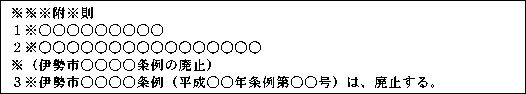

ウ 附則で廃止する場合

(3) 改正する場合

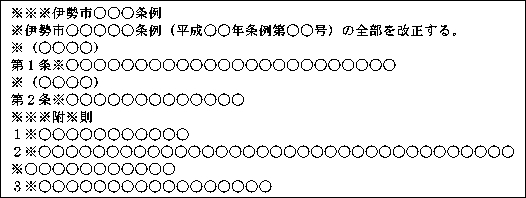

ア 全部を改正する場合

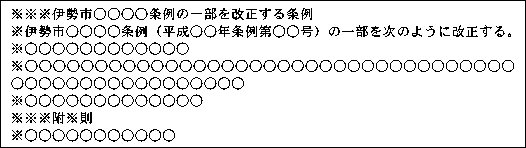

イ 一つの条例の一部を改正する場合

ウ 二つ以上の条例の一部を一つの条例で改正する場合

エ 附則により他の条例の一部を改正する場合

(条例の公布)

第5条 条例は、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)の規定に基づき公布するものとする。

2 条例を公布しようとするときは、歴年により通し番号をつけ、その付け方は「伊勢市条例第○○号」とし、条例番号の初字は1字目とする。

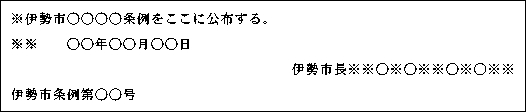

3 条例を公布するときの公布文、公布年月日、署名及び番号の形式は、次のとおりとする。

(条例の改正)

第6条 題名を改正するときは、原則として全部を改正する形をとり、次のとおりとする。

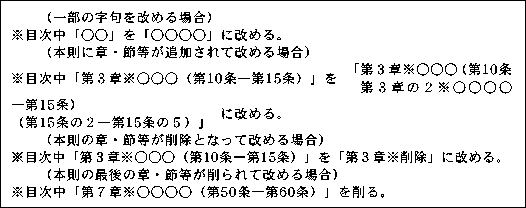

2 目次を改正するときは、次のとおりとする。

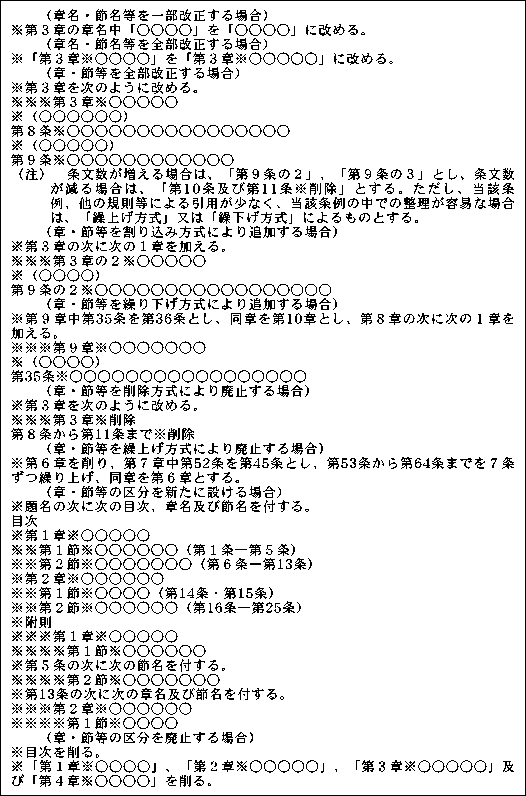

3 章・節等を改正するときは、次のとおりとする。

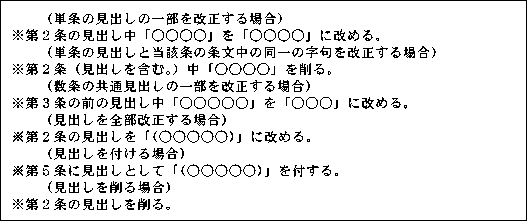

4 見出しを改正するときは、次のとおりとする。

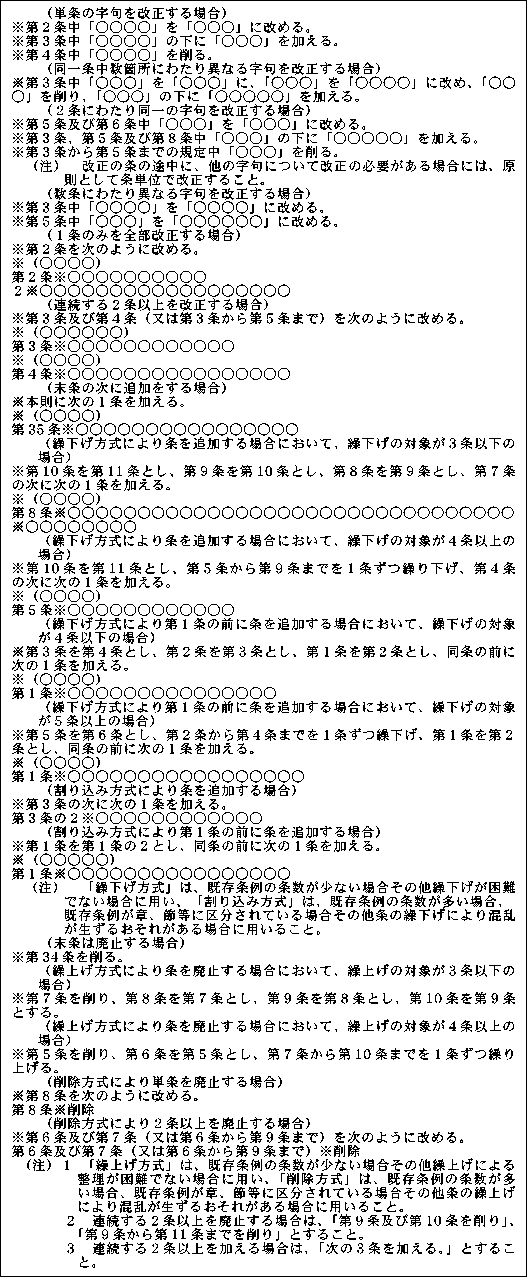

5 条を改正するときは、次のとおりとする。

(1) 第1項を改正するときは、順番号を付けず、3字目から書き出す。

(2) 項を追加するときは、必ず「繰下げ方式」によること。

(3) 項を廃止するときは、必ず「繰上げ方式」によること。

(4) 項の追加及び廃止に伴い項名が変更となる場合であって、その変更された項名が当該条例又は他の規則等に引用されている場合は、漏れなく改正すること。

7 号を改正するときは、第5項の条の改正の規定に準じるものとし、号の追加及び廃止に伴い号名が当該条例又は他の規則等に引用されている場合は、漏れなく改正すること。

(1) 号の細分を追加するときは、必ず「繰下げ方式」によるものとし、繰り下げられる号の細分の数のいかんにかかわらず、一括繰下げはせず、個別に繰り下げること。

(2) 号の細分を廃止するときは、必ず「削る方式」によるものとし、廃止した後は個別に繰り上げること。

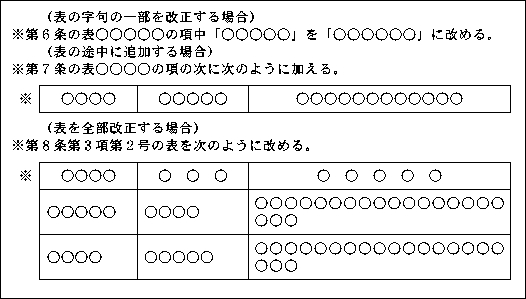

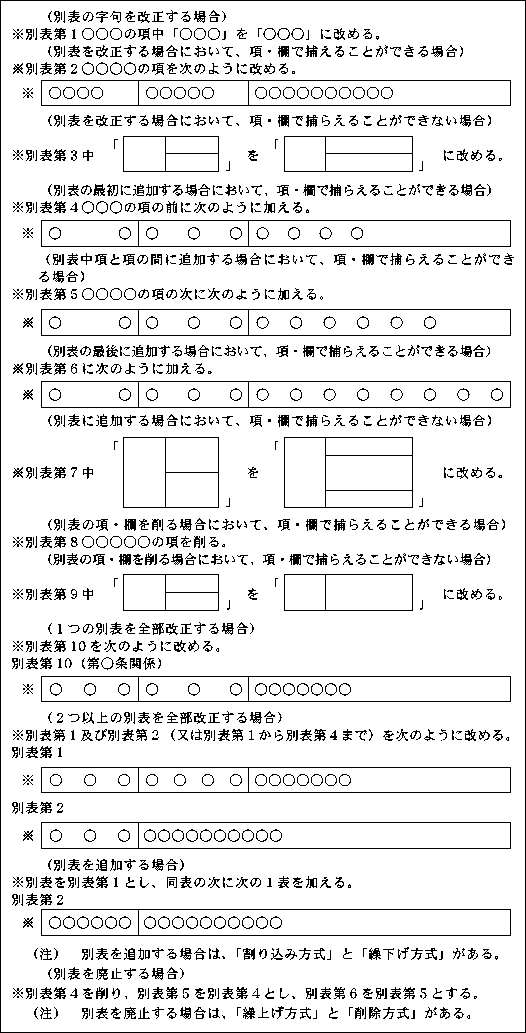

9 表を改正するときは、次のとおりとする。

10 附則を改正するときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 項をもって構成されている附則の改正は、第6項の項の改正の規定に準じるものとし、附則の項を捕えるときは、「附則第○項」とする。

(2) 条をもって構成されている附則の改正は、第5項の条の改正の規定に準じるものとする。

(3) 附則中の項を追加するときは、必ず「繰下げ方式」によること。

(4) 附則中の項を廃止するときは、必ず「削る方式」によること。

11 別表(この項において「様式」を含む。)を改正するときは、次のとおりとする。ただし、わくのある別表で縦書きの場合は、縦の区切りを「項」、横の区切りを「欄」として、横書きの場合は、縦の区切りを「欄」、横の区切りを「項」として捕らえ、わくのない別表の場合は、「項」として捕らえる。

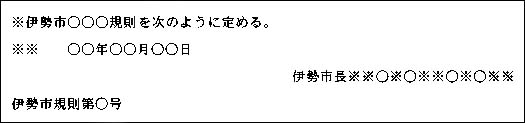

(規則の形式等)

第7条 規則の起案方式、文字の配列及び形式は、次の各号に掲げるものを除くほか、条例の起案方式、文字の配列及び形式の規定を準用する。

(1) 題名の付け方は、次のとおりとする。

ア 法令又は条例を実施するために制定する規則は、「伊勢市○○○法施行規則」又は「伊勢市○○○条例施行規則」とする。

イ 法令又は条例の規定に基づき、特定された権限を行使するため制定する規則は、「伊勢市○○○規則」又は「伊勢市○○○に関する規則」とする。

(2) 公布するときの形式は、次のとおりとする。

(令3訓令7・一部改正)

(公示文書)

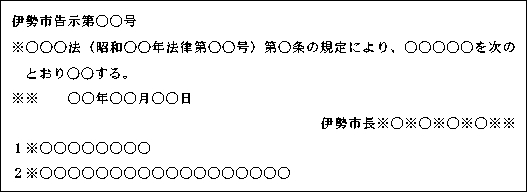

第8条 告示の形式、文字の配列等は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 暦年により通し番号を付け、その付け方は、左上に「伊勢市告示第○○号」と書くこと。

(2) 告示中で法令を引用する場合(題名中を除く。)は、その法令名の次に制定年及び法令番号を括弧書すること。

(3) 従前の告示を引用する場合は、告示の内容を要約したものを件名として書き、その次に告示された年及び告示番号を括弧書すること。

(4) 処分、決定等を告示するときは、根拠法令を引用すること。

(5) 告示の形式は、次のとおりとする。

第9条 公告は、書類を縦覧に供する場合、試験を実施する場合、聴聞会を開く場合等に用い、その形式、文字の配列等については、前条の規定に準じるものとする。

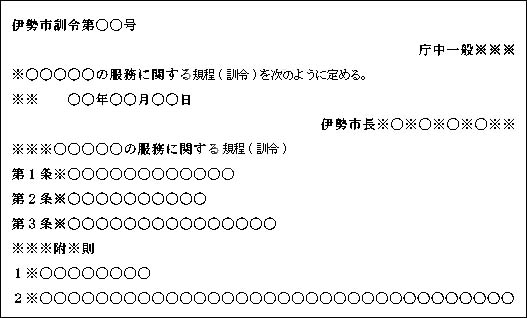

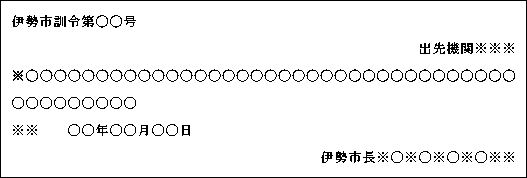

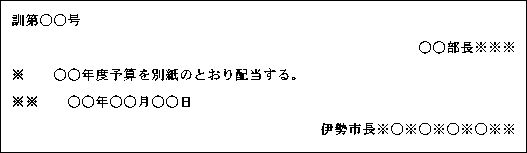

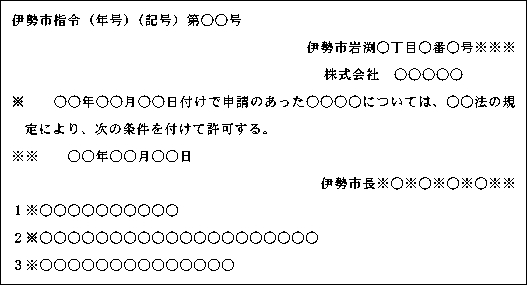

(令達文書)

第10条 令達文書を作成するときの基準は、次のとおりとする。

(1) 本文のほか、記号(指令に限る。)、番号、令達先、令達年月日及び令達者職氏名を記載するものとし、令達先は正式名称を用い、2以上の場合は並列すること。

(2) 記号及び番号の付け方は、文書管理規程第31条に定めるところによる。

(3) 令達文書の形式は、次のとおりとする。

ア 訓令で法令形式をとる場合

イ 訓令で法令形式をとらない場合

ウ 訓

エ 指令

(注)

1 令達先は、個人に対する場合はその住所及び氏名、法人に対する場合はその所在地及び名称を記載する。

2 相手方に不利益を与える処分を内容とするものについては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づいて教示する必要がある。

(令3訓令7・一部改正)

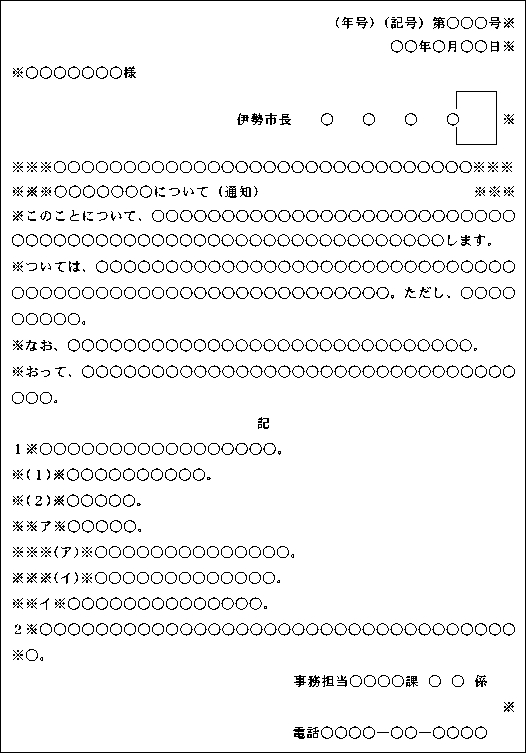

(一般文書)

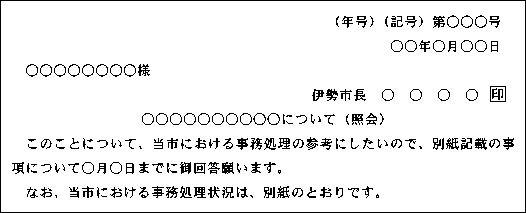

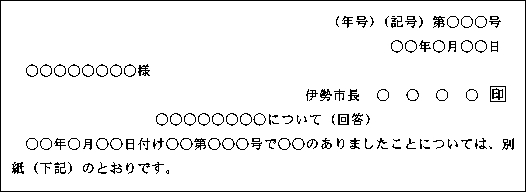

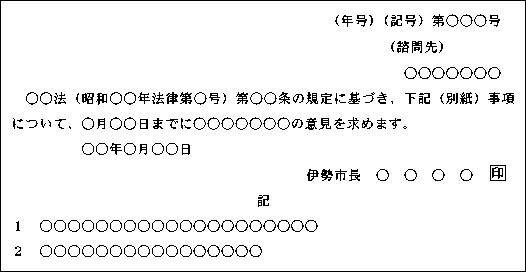

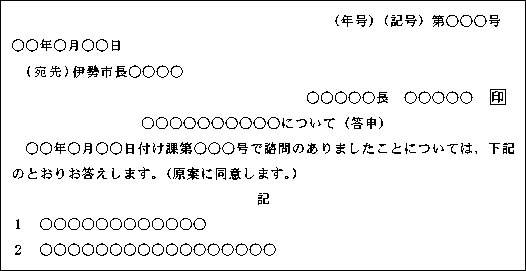

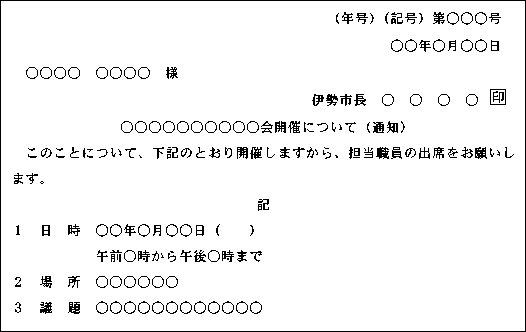

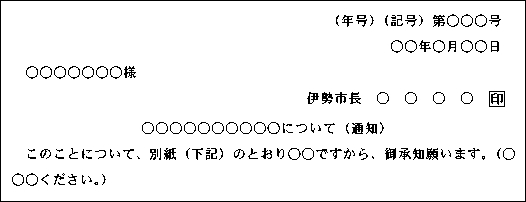

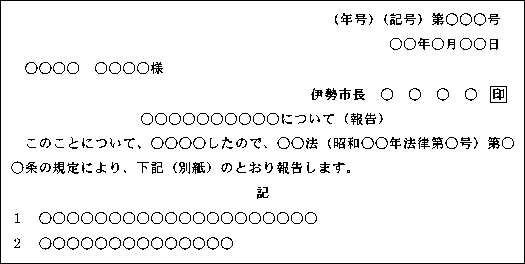

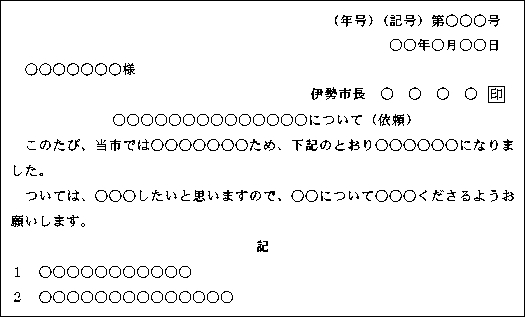

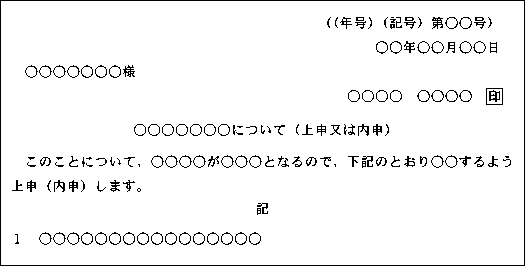

第11条 一般文書を作成するときの基本形式の基準は、次のとおりとする。

(注)

1 記号及び番号は、文書管理規程第31条に定めるところによるものとし、終わりを1字分空ける。

2 発信年月日は、発信する日を記載し、終りを1字分空ける。

3 受信者名は、省略した名称でなく、正式の名称を用い、2字目から書き、必要によっては氏名も記入する。

4 発信者名は、通常職名のみとし、必要に応じ氏名も記入する。

公印は、発信者名の最後の1字の約3分の1にかけて押印し、その終りを1字分空ける。

5 標題は、4字目から記入し、2行以上になる場合には、2行目以後の初字も4字目から記入し、右の部分を3字分空ける。

標題の末尾に括弧を付け、文書の性質別を記入する。

6 本文は、2字目から書き出し、2行以上になる場合には、2行目以後の初字は1字目から記入する。文章の段落によって行を改める場合も同様とするが、ただし書は、行を改めないで本文に続けて書く。

7 事務担当者の責任を明確にし、事務の効率的運用を図るため、事務担当課及び係名を記入する。

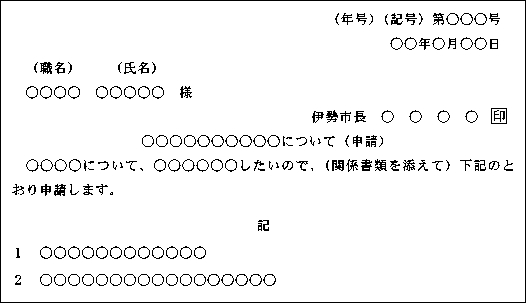

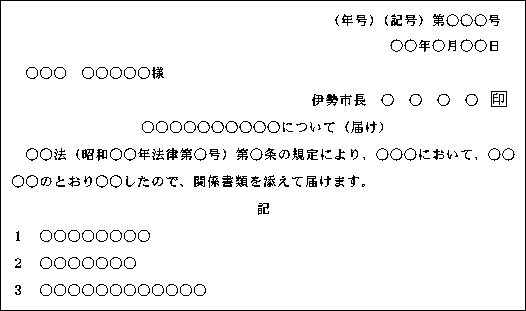

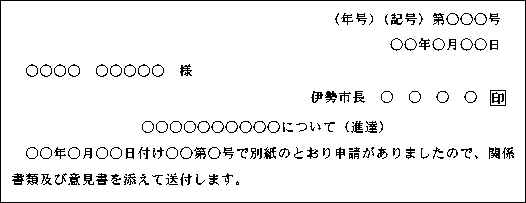

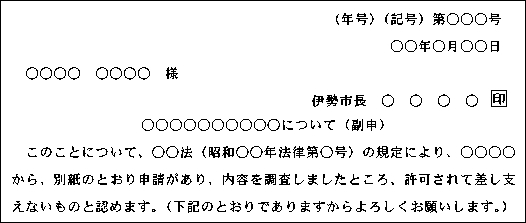

2 一般文書の形式は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 照会

(2) 回答

(3) 諮問

(4) 答申

(5) 申請又は願

(6) 届

(7) 進達

(8) 副申

(9) 通知

(10) 報告

(11) 依頼

(12) 通達

(13) 協議

(14) 勧告

(15) 建議

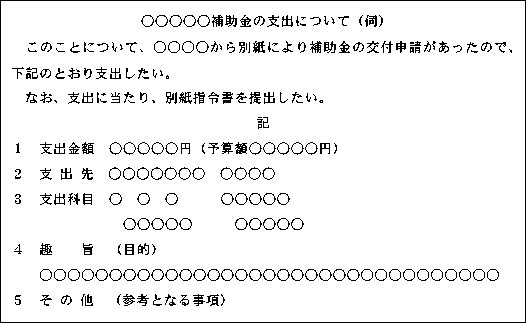

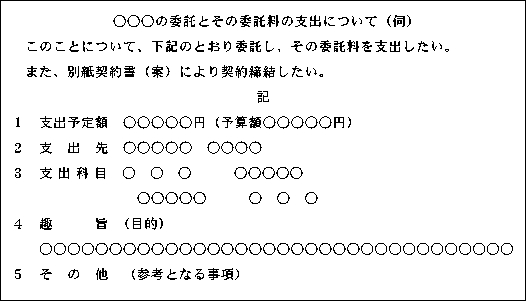

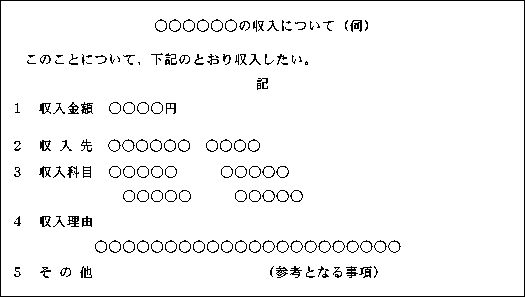

(部内文書)

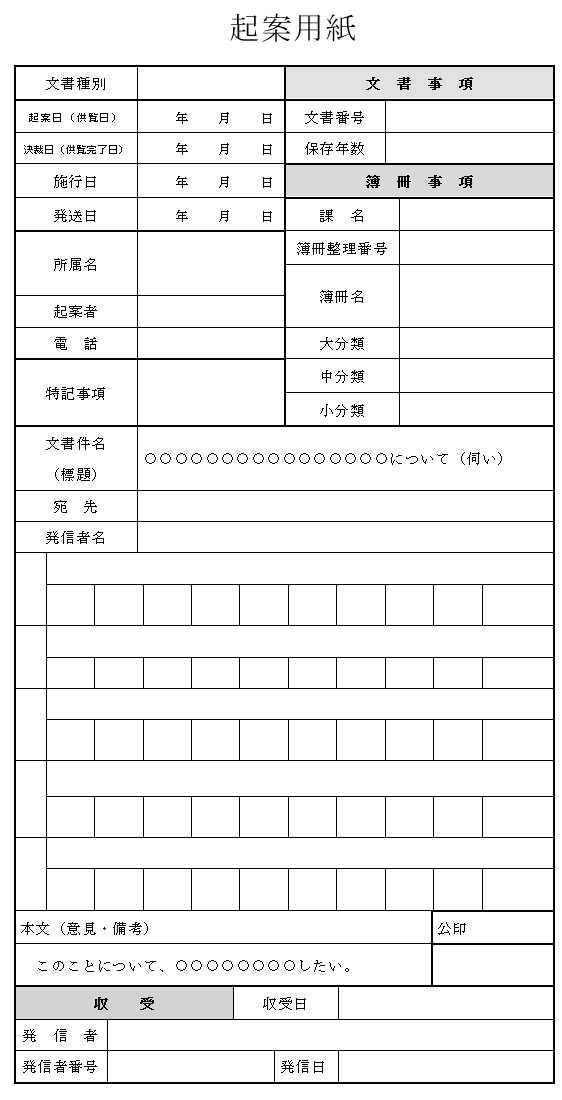

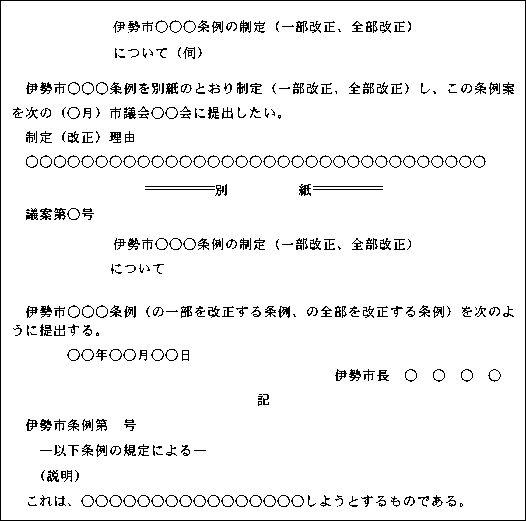

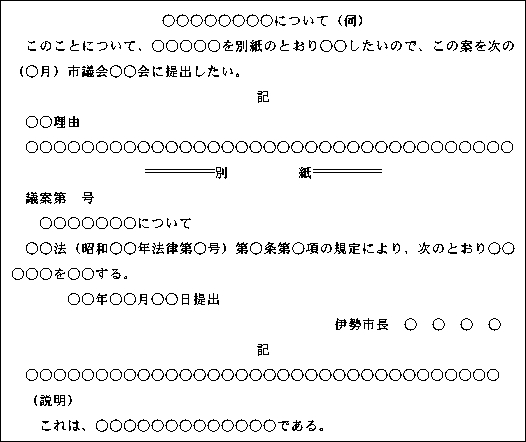

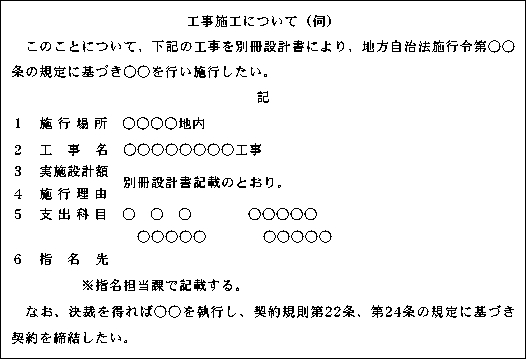

第12条 部内文書の形式は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 伺

ア 条例の制定等

イ 一般議案

ウ 工事施工

エ 補助金の支出

オ 委託料の支出

カ 収入

(2) 復命

(3) 上申、内申

(4) 辞令

(5) 事務引継

(令3訓令6・令3訓令7・一部改正)

(表彰文)

第13条 表彰文の形式は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

(3) 賞状

2 表彰文を作成するときの基準は、次のとおりとする。

(1) 書き出しは、1字分空けないこと。

(2) 句読点は用いず、文の句切りがあっても行を改めず、1字空けて続けて書くこと。

(3) 文章は、用紙の大きさ等を考えて簡潔な表現をとり、なるべく短く句切ること。

附則

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

附則(平成24年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年8月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和3年9月3日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。